勉強のスタンスを明確にすることが大事。メリハリを付けて勉強しましょう!

- 投稿者:黒ぶちめがねさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約19か月

はじめに(受験の動機含む)

私は30代の公務員です。人事異動により簿記の知識が必要な部署(公営企業)に配属されることとなりました。

平成24年度の第3回(第133回)で簿記3級に合格していましたが、ブランクにより借方・貸方の向きすら危ういほど知識が抜けていたので、知識の再確認とスキルアップのため2級に挑戦しようと思いました。

家族の仕事の都合もあり、休日でも子供の世話をする必要があったことから、まとまった勉強時間を確保することが難しかったため、勉強期間が約1年半と長いものとなりました。

ただ、もともと「資格の取得」自体が目的ではなく、「知識の再確認・習得」が目的でしたので焦らずに「忘れては覚える」を繰り返し、頭に定着させていくようにしました。

使用したテキスト・教材など

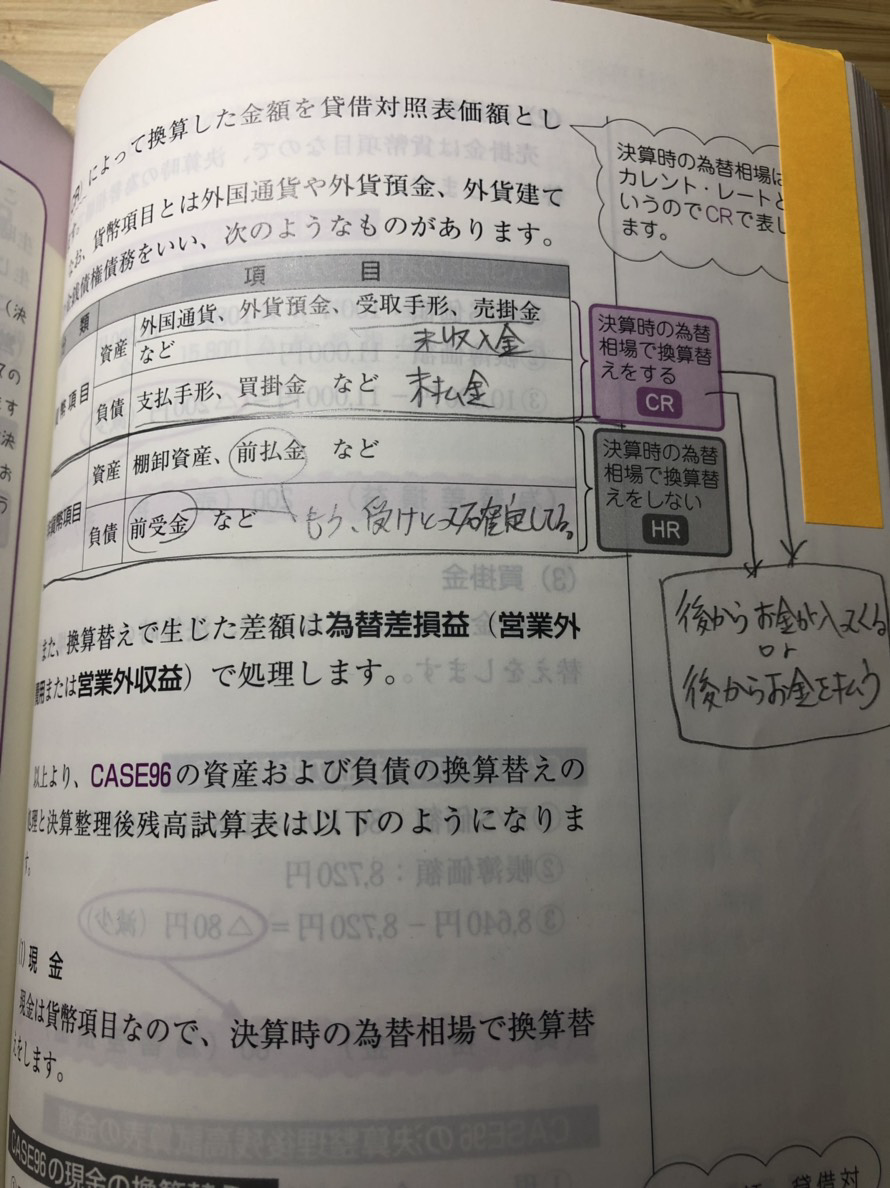

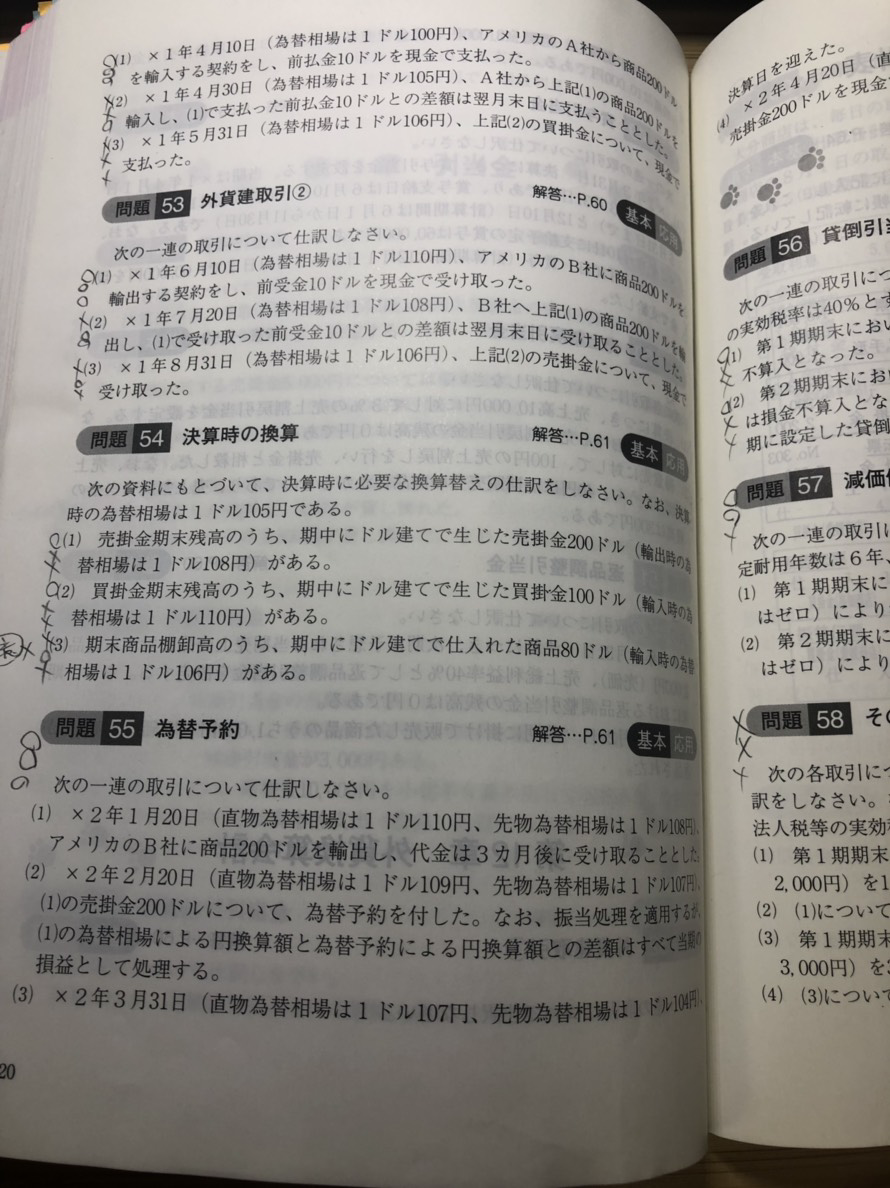

- サクッとうかる日商2級 商業簿記 テキスト【ネットスクール】

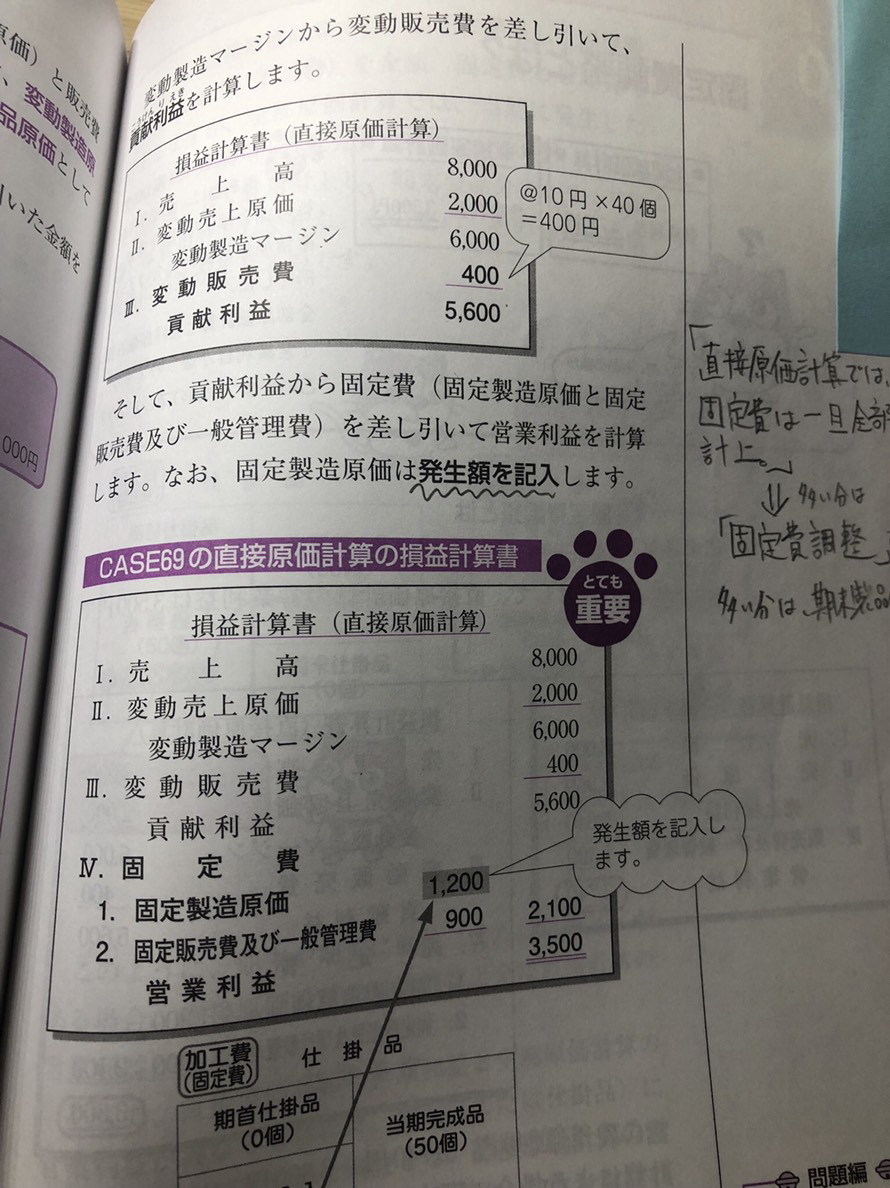

- サクッとうかる日商2級 工業簿記 テキスト【ネットスクール】

- サクッとうかる日商2級 工業簿記 本質理解問題集【ネットスクール】

- 超スピード合格!日商簿記2級 商業簿記 実戦問題集【成美堂】

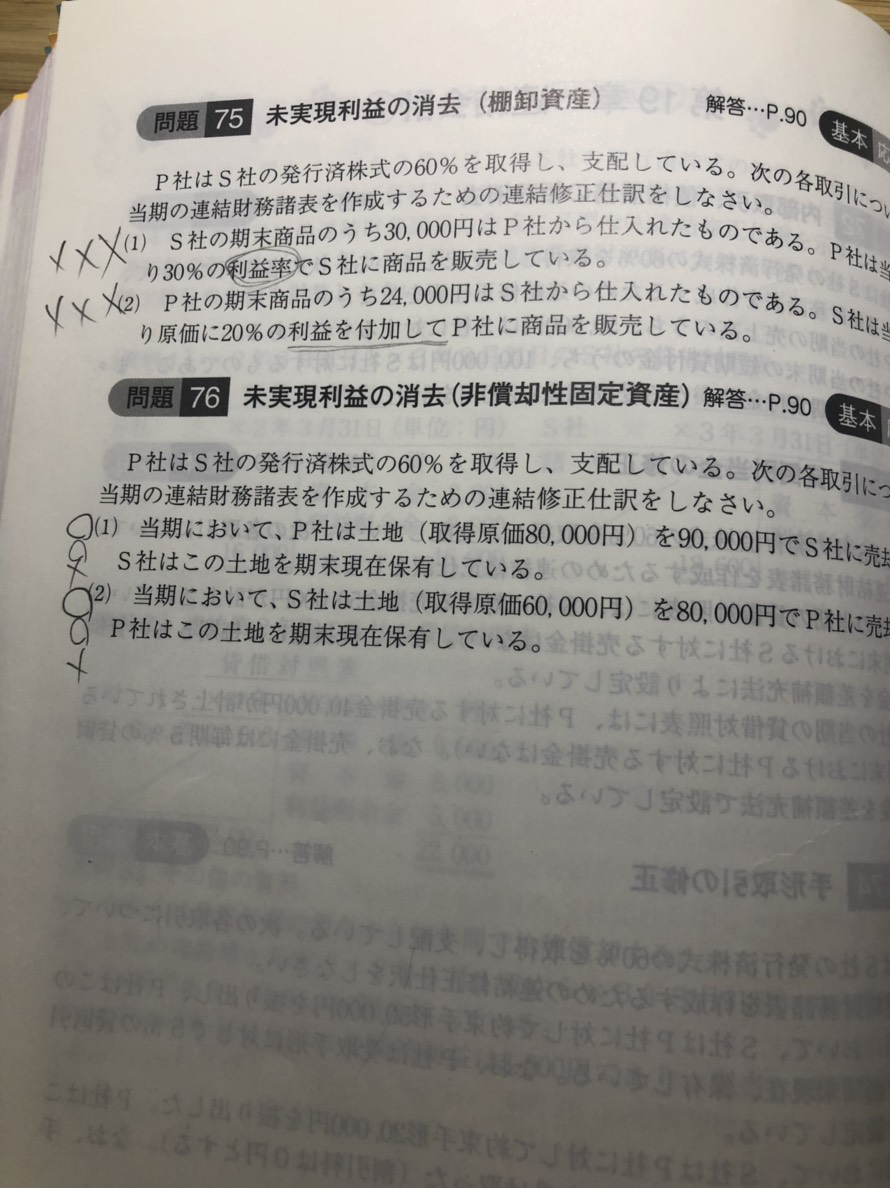

- 合格するための過去問題集 日商簿記2級【TAC】

- パブロフ簿記2級 商業簿記(アプリ)

1~3および5は、3級取得時に使用したテキストと同じシリーズを選びました。

4は、1~3のテキストとは異なる出版社の問題集を使用し、違う視点(作者)で出される問題に慣れるために購入しました。仕訳の最終確認用です。

6は、まとまった勉強時間を確保できない対策として、平日の昼休みなどの空いた時間にコツコツ勉強するために利用しました。

使用した電卓

- SHARP ELSIMATE EL-N922

気に入っている点は、以下の3点です。

- 重みと背面の滑り止めにより強めにキーを打っても電卓自体が全く動かないところ

- ディスプレイの角度が無段階に調節でき、ディスプレイの視認性に優れているところ

- 仕事でも毎日使用していて苦楽を共にした戦友であること

勉強の仕方

インプット期

勉強開始~一時中断(H29.8~H29.11)

商業簿記については、「2級は3級に毛が生えたようなもの」と思い(かなりの剛毛&量)、まず3級の知識の再確認を行いました。

基本的な仕訳を確実に処理できる状態になってからでなければ、知識が曖昧なものになりますし、2級からの新論点を読んでも正しい理解ができないと思ったからです。

3級取得時に使用したテキストを本棚の奥から出してきて、問題集を1周しました。忘れていた部分はテキストに戻り、改めて勉強しました。

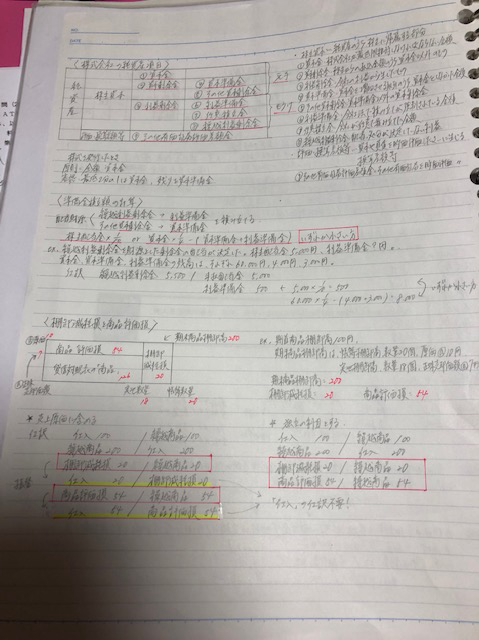

工業簿記は新たに取り組む分野でしたので、テキストの1ページ目から丁寧に読みこみました。項目ごとに、テキスト→例題→問題集の流れでまず一周しました。

その後、仕事が繁忙期に入り一時期勉強を中断しました。

勉強再開~試験2か月前(H30.6~H31.1)

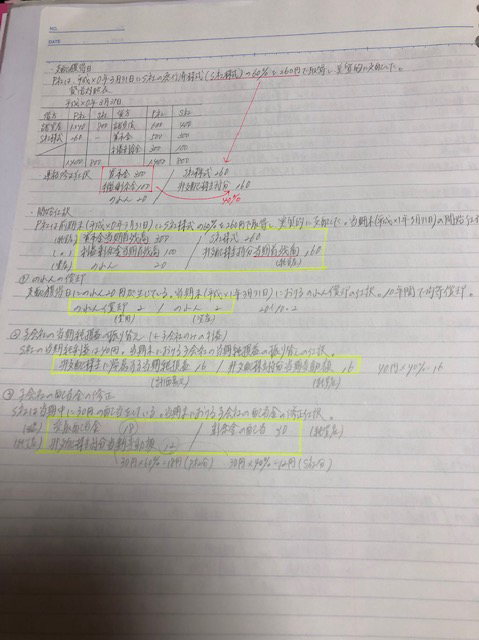

工業簿記から再開しました。問題集の2周目に取り掛かり、「どこを覚えていて、どこを忘れているか」を確認する作業を行いました。解き方を忘れている項目はテキストに戻ってもう一度勉強し、改めて考え方を理解するようにしました。

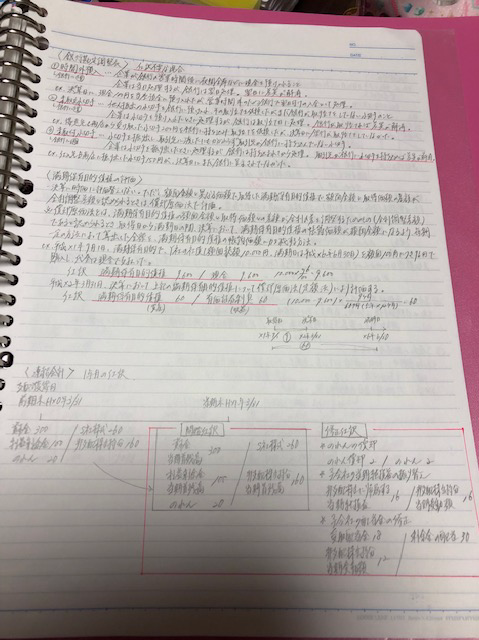

工業簿記の2周目が終わったところで、商業簿記2級で新たに学ぶ論点の勉強にとりかかりました。新たな仕訳の考え方を理解するまで頭の中で咀嚼して、「なんとなく理解できたかな」と思ったところで問題を解き、正解に辿りつくか項目ごとに繰り返しました。

また、問題の数をこなすため、スマホアプリ「パブロフ簿記2級商業簿記」をインストールし、移動時間や昼休みなどの隙間時間を利用して仕訳の練習を始めました。

直前対策期

試験1か月前から試験前日(H31.2月~)

これまでの勉強は知識の習得を目的としていましたが、最後の1か月(期限ギリギリに受験申込をしてから)は、試験対策に勉強方法を切り替えました。

自分の得意分野・不得意分野を確認し、大問ごとの目標得点を定め、ミスを減らして確実に点数を積み重ねられるように反復練習を行うことで得点源を増やしていきました。

スマホアプリでの仕訳練習はこの頃から頻度を高め、朝起きてから20分、昼休みに30分、寝る前に30分など徹底的に仕訳の練習を行いました。第1問だけでなく、第2問・第3問は、仕訳ができなければ部分点も狙えないので、仕訳を重点的に練習しました。

スマホアプリはテキスト・ノート・鉛筆・電卓のどれも必要としなかったので、いつでもどこでも取り組めて、仕訳問題に強くなれたと思います。

過去問題集を古い回から2回分使って時間配分の練習をしました。残りの回は工業簿記のみ、第2問のみなどと解き、実際に出題される問題のレベルに慣れるために横断的に使用しました。

第3問のうち、自身の実務で使うことが無い連結決算や本支店会計の財務諸表についてはインプット時期から読み飛ばしていましたが、試験対策時期も改めて対策を立てることはありませんでした。第3問が連結決算だったら合格は諦めると開き直っていました。

学習に際して重要なこと

勉強をする際のスタンスを明確にすることだと思います。

私の場合、当初は実務に必要な知識の習得を目的に勉強を開始しましたので、ゆっくり時間をかけて論点を理解することを目的に勉強していました。

「第●回の試験で合格する!」といった目標を無理に掲げなかったので気持ちにも余裕ができ、勉強時間を確保できなくてもストレスをあまり感じませんでした。

試験対策勉強に切り替えた最後の1か月は、点数を取る練習に特化しました。早起きや徹夜勉強は、仕事・家事・育児をしながらでは体力的に辛いものがありましたので、1か月という短期集中で仕上げました。

簿記の勉強をしているのか、簿記試験の対策勉強をしているのか、曖昧な気持ちでは中途半端な知識と中途半端な対策になると思います。

試験日1日の流れ

7時半 起床

妻に「今日だけは!」とお願いして前日から子供と実家に帰ってもらったので、当日の朝は一人で迎えました。パンとコーヒー、オレンジジュースで簡単に朝食を摂りました。

午前中は、最近出題範囲に加わった論点のおさらいと、「ここが出るのでは?」とヤマを張り、仮に出たら即答できるか、商業簿記の仕訳の問題を中心に自身の理解度の確認をしていました。

11時過ぎ 早めの昼食を摂る

気持ちがソワソワしているのか、この辺りから当初の予定より前倒しで行動していました。

試験会場は、自宅から車で15分程度の距離にある地元の商業高校でした。途中のコンビニで糖分補給用にいちご大福とオレンジジュースを購入し、会場に着いてから車の中で食べました。

試験会場に入り、掲示に従って教室に向かいました。私が受けた2級は2部屋に別れており、別の部屋の受験生は制服を着ていたので商業高校の生徒なのだと思いました。

私の席は教室の一番前でした。久しぶりの資格試験ということもありかなり緊張していたと思います。

試験開始までは商業簿記の仕訳の確認と、あらかじめ試験会場でもう一度確認すると決めていた「処理法方が複数ある論点」の整理をしていました。

13時40分 試験開始

白紙、答案用紙、問題用紙が配られ、答案用紙の全ページに受験番号・生年月日・氏名を書くよう指示がありました。

この時に答案用紙の全ページを見ることができますが、第3問が対策をしていない連結決算の精算表のフォーマットだったので「合格は厳しいか。。。」と少しガッカリしました。

試験はじめ!の合図があり、問題にとりかかります。

私の作戦は、第1・4・5問で高得点を取り、第2・3問で部分点を狙って70点を取るというもので、問題は「4→5→1→2→(3)」の順番で解きました。第3問はほとんど点数が取れなさそうだったので、他の大問に時間をじっくりかけました。

第3問以外の解答・見直しも終わり、残りの20分で改めて第3問を見ると、連結決算・子会社2つ・連結時期・比率が違うなどなど…付け焼き刃では対応できない内容で、中途半端な準備をして時間を無駄にしないでよかったと開き直りました。

白紙で出すのも癪でしたので、せめて部分点を2点でも4点でももぎ取ろうと答案用紙に数字を埋めていきました。

試験終了後

第1・2・4・5は想定内の難易度で手応えを感じました。特に、第2問が比較的簡単な株主資本計算書でしたので、ここで部分点を取れれば…と思っていた私にとっては嬉しい誤算でした。

ただ、第3問。これが大問題です。まったく手応えがなかったので、これに引きずられ不合格になると半ば諦めていました。合否には拘っていませんでしたので、自己採点はしませんでした。

その日は、第3問を中心にザワつくネットの解説やツイッターのつぶやきを見て「大変な回だったんだ…」と思いながら、久しぶりの解放感に包まれて床につきました。

試験成績

- 合計:76点

- 第1問:16点

- 第2問:20点

- 第3問:2点

- 第4問:18点

- 第5問:20点

第1問の問3はケアレスミスでした。答案用紙に解答を記入するさいにも違和感がありましたが、そのまま放置してしまいました。

第3問の連結精算表は対策していませんでしたので、想定内の失点です。結果的には2点しか取れませんでしたが、白紙提出を拒んで悪あがきした自分を褒めたいと思うくらいです。

第2・4・5問は対策済みの問題で、納得の行く点数が取れました。

勉強開始から試験終了までを通しての総括

3級を取得した独身時代のように十分な勉強時間を確保できなかったので、長期的な視点で2級に向き合いました。

覚えては忘れ、覚えては忘れ…を何度も繰り返し、少しずつ定着していった知識は簡単に忘れることもなく、今後の実務に役立つ知識が手に入ったのではないかと思っています。

それに「合格」という素敵なおまけまで手に入ったのでとても嬉しかったです。

管理人から黒ぶちめがねさんへ追加の質問

| 今回、勉強に使われた教材に点数をつけるとしたら何点ですか?また、他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| どの教材が欠けていても合格に辿り着くことは無かったと思いますが、あえて採点・評価をするなら以下のとおりです。

ネットスクールのテキスト・問題集:90点 ネットスクールのテキスト・問題集は、3級取得時から使用していたこともあり解説や構成に馴染みがあったので自然に読み進めることができました。お堅くなりがちな簿記ですが、所々出てくるキャラクターにも癒されて、やる気を起こさせてくれました。 成美堂出版の問題集は仕訳の理解度の確認に役立ちましたが、1ページあたりの文字の量が多すぎると思いました。今回の試験勉強においては終盤に導入しましたが、仮に理解度の低い序盤に使用していたら商業簿記を敬遠していたかもしれません。 TACの過去問題集は、試験対策に大変役に立ちました。前半の大問別の解説で理解していない論点の確認をすることができましたし、解答・解説は読みやすい丁寧なものでした。 パブロフ商業簿記アプリは、まとまった時間の確保が難しい私の勉強スタイルにピッタリのツールでした。隙間時間に仕訳の練習ができ、分野別・レベル別・間違えた問題のみ、など問題へのアプローチが様々でしたので飽きることもなく活用することができました。 おそれ多くも採点・評価をさせていだきましたが、どの教材も適切な時期に活用することにより合格できましたので、オススメできると思います。 |

| 黒ぶちめがねさんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

| 得意な論点は工業簿記全般です。最初は原価計算などは馴染みが無かったので取っ掛かりにくいと感じましたが、一度理解してしまえば難しいことはしていないことが分かったので、最後には得点源にできるほど自信が持てました。

苦手な論点は第三問全般です(笑)。本来なら商業簿記の最も重要な分野だと思いますが、各仕訳が財務諸表のどこに計上されるかよく間違えていました。 パブロフ簿記アプリには、勘定科目の表示区分をひたすら答える問題がありましたので、パブロフの名のとおり反射的に解答できるまで繰り返し問題を解きました。 |

| 黒ぶちめがねさんの、勉強期間中のモチベーションの維持方法を教えてください。 | |

| インプット期に「焦らずゆっくり」と決めていたことです。試験合格に重きをおいていなかったので変なプレッシャーを感じずに長い期間で簿記と向き合うことができたと思います。

また、勉強時間は家族と離れたいわゆる「一人の時間」でしたので、時には好きな音楽を聴いたり本を読んだりして、机に向かうことが苦痛にならないように息抜きもしてました。 |

管理人コメント

黒ぶちめがねさん、簿記2級試験の合格おめでとうございます。また、合格体験記をご投稿いただきありがとうございました。

「試験日1日の流れ」のところで「(第3問の連結で)せめて部分点を2点でも4点でももぎ取ろうと答案用紙に数字を埋めていきました」と書いていただきましたが、この姿勢はぜひ見習ってください。

作問者も「難しい問題→ほとんど解けない」ことはじゅうぶん分かっています。そのため、難しい問題を出題する場合は簡単な処理をいくつか用意したうえで、そこに重点的に配点している可能性が高いです。

よって、今回の第3問のような極めて難しい問題が出題された場合でも、すぐに諦めてしまわずに点数が取れそうなところを探して必死に食らいつきましょう。

問題を解いているときに手応えがなくても、諦めずに粘った結果、予想以上に点数を取れていたという話しをよく聞きます。諦めたらそこで試合終了です。

黒ぶちめがねさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:サクッとうかる日商2級 商業簿記 テキスト

- テキスト:サクッとうかる日商2級 工業簿記 テキスト

- 問題集:サクッとうかる日商2級 工業簿記 本質理解問題集

- 問題集:超スピード合格!日商簿記2級 商業簿記 実戦問題集

- 過去問題集:合格するための過去問題集 日商簿記2級

- 電卓:SHARP ELSIMATE EL-N922

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。