「継続は力なり」の言葉通り、毎日コツコツと続けることが大事です!

- 投稿者:もりもりさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約3か月

はじめに

簿記に関して全くのゼロの状態から3ヶ月程で第148回の簿記2級の試験に合格することができました。

仕事をしながらの勉強だったため限られた時間でしたが、それでも短い期間の勉強で合格することができたので、短期間で合格したい方や勉強方法などの参考になればと思い投稿させていただきました。

受験の動機

現在小売業で働いている20代後半の会社員ですが、元々経理の仕事に興味があり、いつかはそういった仕事がしたいと思っていたからです。

使用した教材・電卓

- テキスト(100点)

- みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商3級(TAC出版)

- みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商2級 商業簿記(TAC出版)

- みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商2級 工業簿記(TAC出版)

テキストは初学者の私でもとてもわかりやすかったですし、実際に合格できたのでこのテキストを選んで良かったと思います。

- 問題集(90点)

- みんなが欲しかった 簿記の問題集 日商2級 商業簿記(TAC出版)

- みんなが欲しかった 簿記の問題集 日商2級 工業簿記(TAC出版)

- 商工会議所サンプル問題

適度に難しい問題もあり、勉強になったと思います。ただ、合計6回分(商業3回・工業3回)の模擬試験がけっこう簡単な感じがしたので、もう少し難しくてもいいかなと思いました。

サンプル問題に関しては、問題集で似たような問題があったので解いても解かなくてもどっちでもいいかなと思います。

- 過去問・予想問題(100点)

- スッキリとける 日商簿記2級 過去+予想問題集(TAC出版)

過去問は過去5~6年分を1回でもいいので必ずやっておくべきです。もちろん試験形式で。今の自分の実力が客観的にわかります。

- その他(100点)

- 究極の仕訳集 日商簿記2級(TAC出版)

- 簿記検定ナビの仕訳対策

移動時間や合間時間の学習に使いました。仕訳集は持ち運びしやすいサイズ(B6変型)だったので重宝しました。簿記ナビ仕訳対策に関しても、仕訳ができないと問題は解けないと思うので、時間を見つけては解くの繰り返しでした。

- 電卓(100点)

- SHARP EL-G37

さすが公認会計士試験や税理士試験用に作られているだけあってとっても使いやすかったです。予算に余裕があるならオススメです!

大まかな試験日までの日程

- 2017.11.26~(約3週間)

- 簿記3級の勉強スタート

- 2017.12.18~(約4週間)

- 簿記2級(商業)の勉強スタート

- 2018.1.15~(約3週間)

- 簿記2級(工業)の勉強スタート

- 2018.2.5~(約2週間)

- 問題集(商業・工業)スタート

- 2018.2.20~(5日間)

- 過去問・予想問題

- 2018.2.25

- 試験当日

当初の予定では、2月の試験(第148回)で3級、6月の試験(第149回)で2級を受ける予定でしたが、3級の勉強が思ったより早く終わったので、途中から思い切って2級の勉強を開始しました。また、2/20~2/25の6日間休みが取れたので最後の追込みができたのは良かったです。

勉強方法

基本的な勉強の流れは以下のとおりです。

- テキストを読む

- ステップごとにテキストにある問題を解く

- 問題集を解く

- 過去問・予想問題を解く

①テキストを読む、②ステップごとにテキストにある問題を解く

まずこれを1~3周行います。

1周目は、解答がわからなければテキストや解答・解説を見ながら解きます(この際に自分なりにこういう風に処理するのかと考えながら解きました)。

2周目は、1周目で解けた問題も含め出来るだけ自力で解くようにします。ここでまた分からなかった問題に関しては印をつけるようにします。

さらに、間違えた箇所のテキストの部分をマーカーで線を引いたり、テキストに直接書き込んだりしました。

3周目以降は間違えた問題をできるまで集中的に解きます。

テキストの問題は基本的な内容なので、最低でも9割は解けるようにしました。また、その際時間は全く気にしませんでした。速く解けても理解してなければどこかでボロが出ると感じたからです。

ちなみに、間違いノートや通常の勉強でノートはとっていません。テキスト以上にまとめるのは難しいくらいテキストの出来が良かったので、直接テキストに書き込んだりしました。

③問題集を解く

分からなかった問題やちょっと不安な問題には印をつけ、その部分を集中的に解きました。この時も時間は全く気にしませんでした。とにかく正確に問題を解くことに集中しました。

④過去問・予想問題

ここから時間を2時間しっかりと計り、本番さながらの試験形式で問題を解き始めました。①②でしっかり基礎をつけ、③で問題慣れしているため思っていたよりも時間は余裕を持ってクリアでき、全部の問題で合格点をとることができました。

参考までに、簿記の問題集の模擬試験(1~6回)が、それぞれ92点、92点、100点、92点、74点、94点。スッキリ掲載の過去問(140~145回)が、それぞれ90点、88点、87点、86点、84点、74点。スッキリ掲載の予想問題(1~3回)が、それぞれ80点、80点、74点でした。

70点台の試験の内容をチェックしてみると、しょうもないミスで10~15点ほど失点していることが分かりました。そこを改善すればコンスタントに平均80点台後半ぐらいを取れることがわかったので、その時点でとても自信に繋がりました。

ただ、最後の5日間の追い込みで試験形式の問題を15回分解いたこともあり、試験前日になるとだいぶ脳が疲れているのがわかりました。そこで、試験前日は勉強もそこそこにしてゆっくり過ごすようにし、できるだけ心身の回復に努めました。

試験日1日の流れ

朝8時ぐらいに起きました。8時間ぐらい睡眠をとったので、体調もバッチリ回復しました。洗濯して、ご飯を食べた後に脳のウォーミングアップを兼ねて仕訳問題を15~30分程解きました。

試験会場に向かう途中にお昼ご飯を食べ、12時50分ぐらいに着きました。会場ではテキストを読んで勉強している人がほとんどでした。

試験前にチョコレートを食べて集中力を上げようと考えていましたが、そんな雰囲気ではなかったので結局食べませんでした。お昼ご飯をきちんと食べていて良かったです。

13:40 試験開始!

問題用紙と答案用紙が配られ、試験が始まりました。名前を書くときに確認できたんですが、問3が連結会計でした。

時間がなくてあんまり勉強できなかった部分だったので少し不安になりましたが、最悪全部落としても残りで満点を取れば80点で合格できると自分に言い聞かせて頑張りました。

開始と同時に全部の問題には特に目を通さず「①→②→④→⑤→③」の順番で解きました。ただ、解いている最中に1分以上詰まったら、次の問題に取り掛かると決めていました。

特に悩むことなく50分ぐらいで問③以外が終わり、余裕だ~と思いながら連結会計にいざ取り掛かると…全然分からん!ってなってプチパニックになりました。仕方なく部分点狙いに切り替え、解ける部分だけ解いて残りは諦めました。

結果は問3が16点、それ以外は満点で計96点で無事に合格できました。すごく簡単に感じたし、自己採点も96点だったのでかなり自信がありましたが、結果を見てホッとしました。

終わりに

簿記は基礎の部分がとても大事だと感じました。「継続は力なり」の言葉通り、毎日コツコツと続ければ合格できると思います。最後まで諦めずに頑張ってください。

管理人からもりもりさんへ追加の質問

| 数あるテキストの中から「みんなが欲しかったシリーズ」をお選びになった理由を教えてください。 | |

| ネットで「簿記 テキスト おすすめ」みたいな感じで調べてたら上記のテキストがたくさんでてきたのが選ぶきっかけになりました。

あとは、Amazon等の通販サイトの購入者の方の評価を参考にしたり、書店で実際に読んでみて自分に合ってると思いました。 人によって好き嫌いがあると思うので買う前に実際に読んでみるのがいいと思います。 |

| 数ある電卓の中から「SHARP EL-G37」 をお選びになった理由を教えてください。 | |

| こちらもネットで「簿記 電卓 おすすめ」みたいな感じで調べました。

今後は経理の仕事をやってみたいと考えていたので、値段は高くても実用性や耐久性がしっかりしてるのを選ぶつもりでいました。 調べていく中で会計士や税理士の方が実際に使っているという情報もちらほらでてきたので間違いないかなと思いました。 |

| 数ある過去問題集の中から「2017年度版 スッキリとける 日商簿記3級 過去+予想問題集」 をお選びになった理由を教えてください。 | |

| 理由という理由は特にありませんが、テキストや問題集は最終的にAmazonで買ったので、このテキストを買った人が他に買ったものリストみたいなところで一番上にあったのでスッキリの過去+予想問題集も一緒に買ったと思います。

ちなみに、勉強を始めた頃は他の問題集(合格するための過去問題集や網羅型完全予想問題集、第148回をあてる!予想問題集)はまだ発売されてなかった(2017年11月末時点)ので選択肢としてはありませんでした。 少し興味はあったので一通り勉強が終わって物足りなかったり、時間に余裕があれば他の問題集も買おうと考えてましたが、時間もあまりなく、不安も特になかったので結局買いませんでした。 |

| もりもりさんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

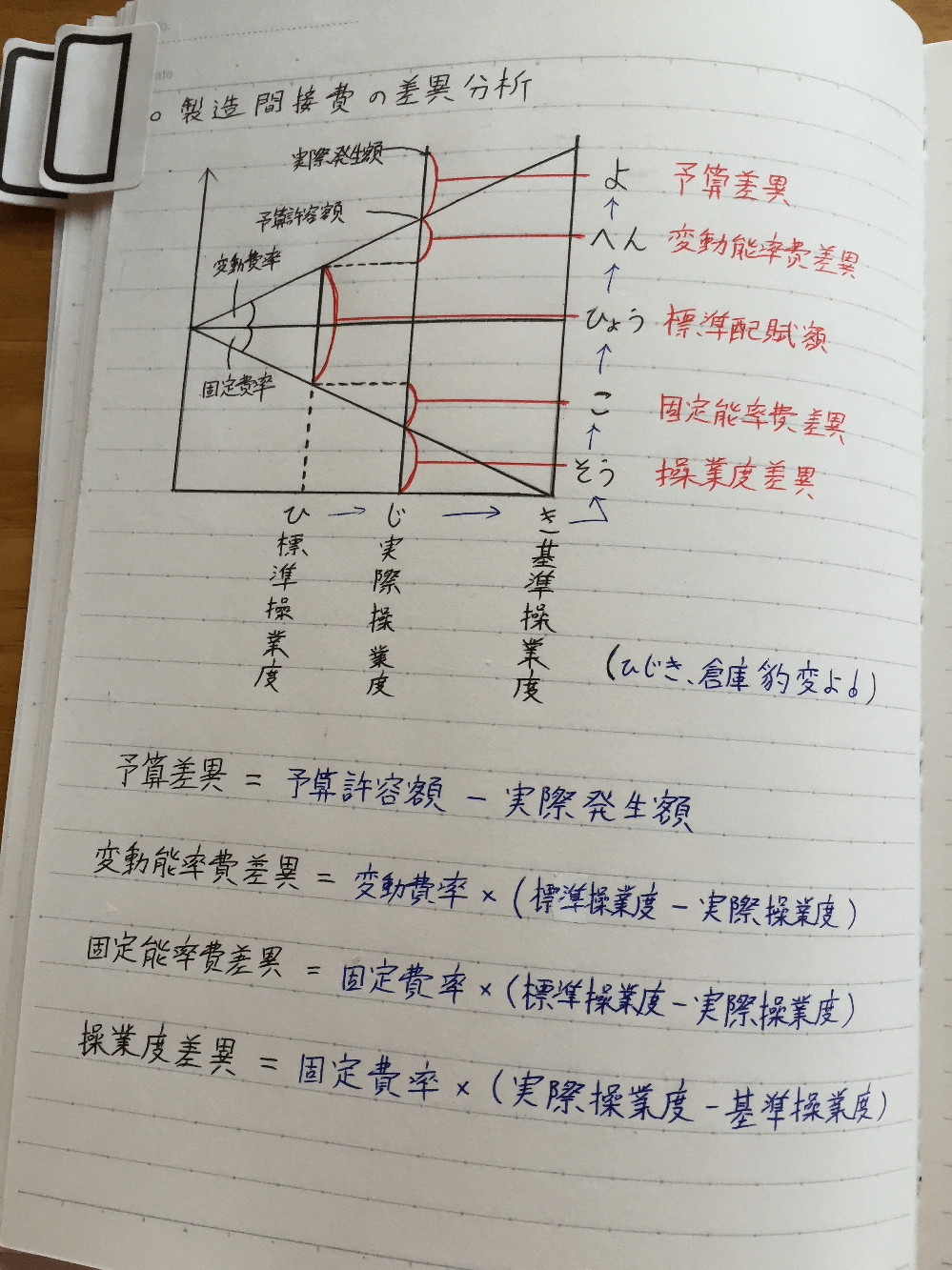

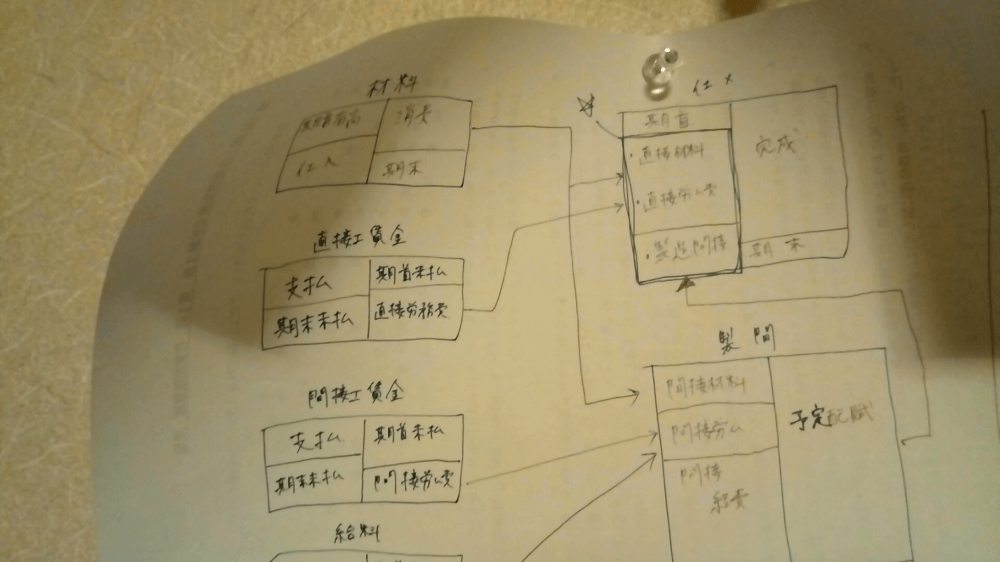

| 得意・不得意の論点は特にありません。全体的にそつなく解ける感じだと思います。ただ、工業簿記の習得には思ってたより時間がかかりました。

元々暗記が得意なのと小売業で働いているというのもあって商業簿記はすんなり頭に入ってきましたが、工業簿記は全体の流れを掴むまでが自分にとっては難しかったです。流れさえわかれば、あとは単純な計算だったのでスラスラ解けるようになりました。 |

| もりもりさんの、勉強期間中のモチベーションの維持方法を教えてください。 | |

| 細かいことや同じ作業の繰り返しが苦にならない性格だったので特に無理することなく勉強は続けることができました。

あとはオンオフ(勉強をするしない)のメリハリをしっかりつけたり、「経理の仕事をしたい!」という強い気持ちを持ち続けたことがモチベーションの維持につながったと思います。 |

管理人コメント

もりもりさん、簿記2級試験の合格おめでとうございます。また、合格体験記をご投稿いただきありがとうございました。

「使用した教材・電卓」のところで、日商が公表しているサンプル問題に関する記述がありましたが、こちらに関しては余裕があれば試験前に一読しておくことをおすすめします。

もりもりさんのおっしゃるとおり、サンプル問題の内容は市販のテキスト・問題集の中にきちんと織り込まれていますし、サンプル問題自体、試験委員の先生が作ったものではありません。

ただ、これまでもサンプル問題の類似問題が本試験でいくつか出題されていますし、新論点がどのような形式で問われるのか、その出題パターンの一例を原典で押さえておくことは有益だと思います。

下のリンクから、日商が公表しているサンプル問題を確認することができます。新たなページが開きましたら、ページの下のほうにある「2級・新規論点に関するサンプル問題」というリンクを探してクリックまたはタップしてPDFを開いてください。

平成28年度以降の簿記検定試験出題区分表の改定等について(日商)

もりもりさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商3級

- テキスト:みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商2級 商業簿記

- テキスト:みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商2級 工業簿記

- 問題集:みんなが欲しかった 簿記の問題集 日商2級 商業簿記

- 問題集:みんなが欲しかった 簿記の問題集 日商2級 工業簿記

- 過去問題集:スッキリとける 日商簿記2級 過去+予想問題集

- 仕訳対策本:究極の仕訳集 日商簿記2級

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。