TACの通信講座を有効活用してストレート合格!

- 投稿者:コトブキさん

- 勉強形態:専門学校(通信)

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約3か月

はじめに

私は主婦で2歳の息子の育児中です。簿記は未経験からのスタートで127回3級に合格後、2級の勉強を始めました。簿記の勉強を始めた動機は、子供がもう少し成長したら事務職のパートをしたいからです。

経理の仕事は資格よりも実務が大切と知り、簿記2級に合格しても未経験では採用してもらえないかも、という不安はありましたが、『資格なし未経験』よりは『資格あり未経験』の方がまだマシかな、と思い勉強を始めました。

加えて、出産から2年…夢中で育児だけをしてきたので、勉強そのものをしたい気持ちもあったのだと思います。

勉強時間について

簿記2級に必要な勉強時間のめやすは200時間だとどこかで知り、勉強開始から128回の6月12日までの日数が95日でしたので、1日に最低2時間は勉強時間を捻出しなければなりません。

私は200時間で合格できるのだろうか?頭の良し悪しや簿記への向き不向きによってかかる時間は違うよね?と一瞬考えましたが、考えても仕方がないので自分は平均的な人物であると無理やり断定して、200時間で計画することにしました。

ただ、私の1日のスケジュールから1日2時間捻出することはかなり困難なので、時間を捻出する方法と勉強時間を200時間以下にする短縮方法を考え試行錯誤しました。これはまた後で書きます。

勉強形態について

TACのDVD通信講座を利用しました。独学ではなく学校を選んで理由は以下のとおりです。

- とにかく時間がない(テキストや問題集などを選ぶ時間、買いに行く時間を勉強時間に。)

- 独学で合格する自信がない(専業主婦になって数年。すっかり錆びついた頭で簿記という新しい分野を独学でこなすのは怖すぎたため。)

- 専業主婦(お金を稼いでない)のにお金をかけてしまったという『がけっぷち感』を得るため。

- 単純に資格系の専門学校に興味があった。

通学ではなく通信を選んだ理由は子供の預け先がないからですが、仮に通学・通信を選べる状況だったとしても、外出が嫌いな私は通信を選んでしまいそうです。

TACを選んだ理由は、比較した中では値段が安かった(キャンペーンとオークションで買った割引券使用)からですが、そもそも大手の学校しか知らず、その中で安かっただけで、もっと安いところがあることを後で知り落ち込みました。ろくに調べなかったのがいけませんでした。

勉強計画について

- 勉強開始~30日:主に工業簿記インプット(理解のために問題集の基礎問題は解く)

- 30日~60日:主に商業簿記インプット(理解のために問題集の基礎問題は解く)工業簿記は忘れないように問題集で時々アウトプット

- 60日~試験まで:アウトプット重視。特殊論点対策をし、過去問題・予想問題で総仕上げ

苦しかったのは商業簿記のインプットの時期です。中だるみの時期だったことに加えて、商業簿記は工業簿記に比べると覚えることが多く、とても苦しかったです。

使用した教材

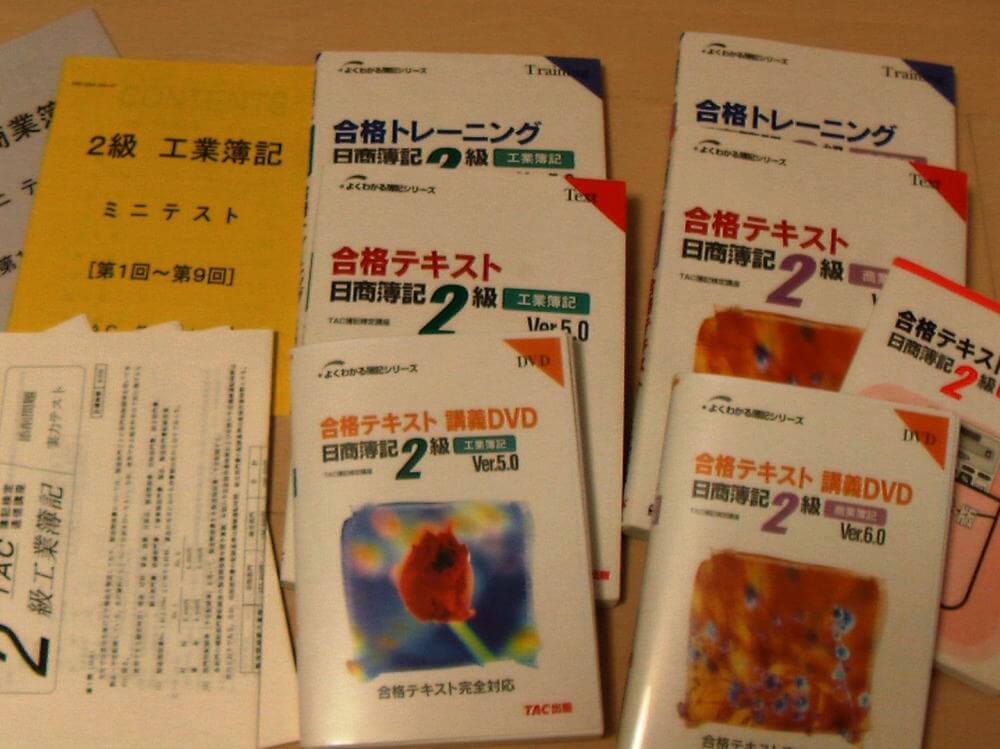

- TAC合格テキスト 日商簿記2級 商業簿記+DVD講座

- TAC合格テキスト 日商簿記2級 工業簿記+DVD講座

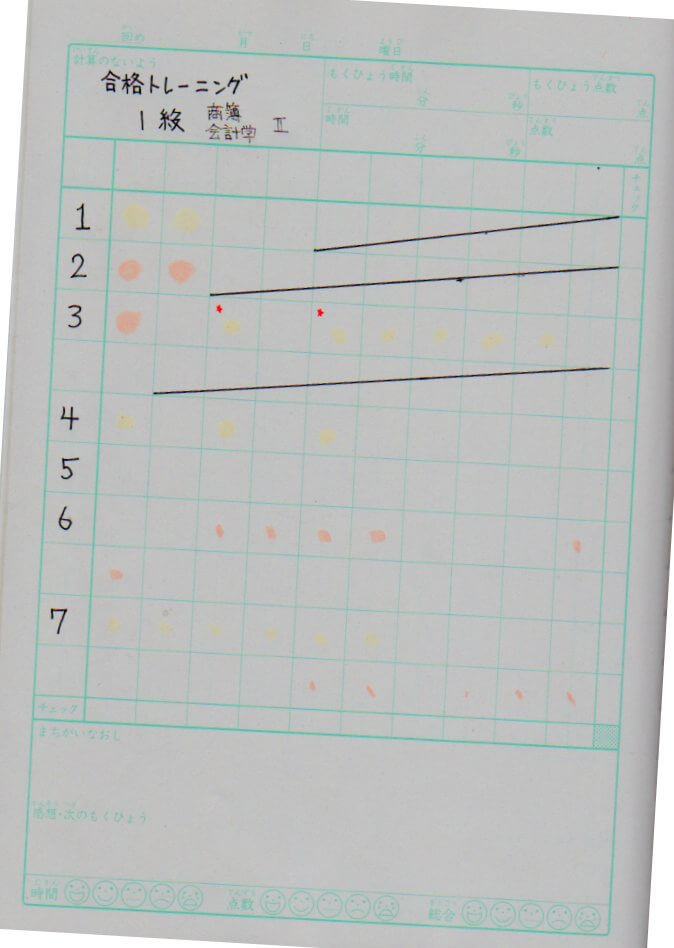

- TAC合格トレーニング 日商簿記2級 商業簿記

- TAC合格トレーニング 日商簿記2級 工業簿記

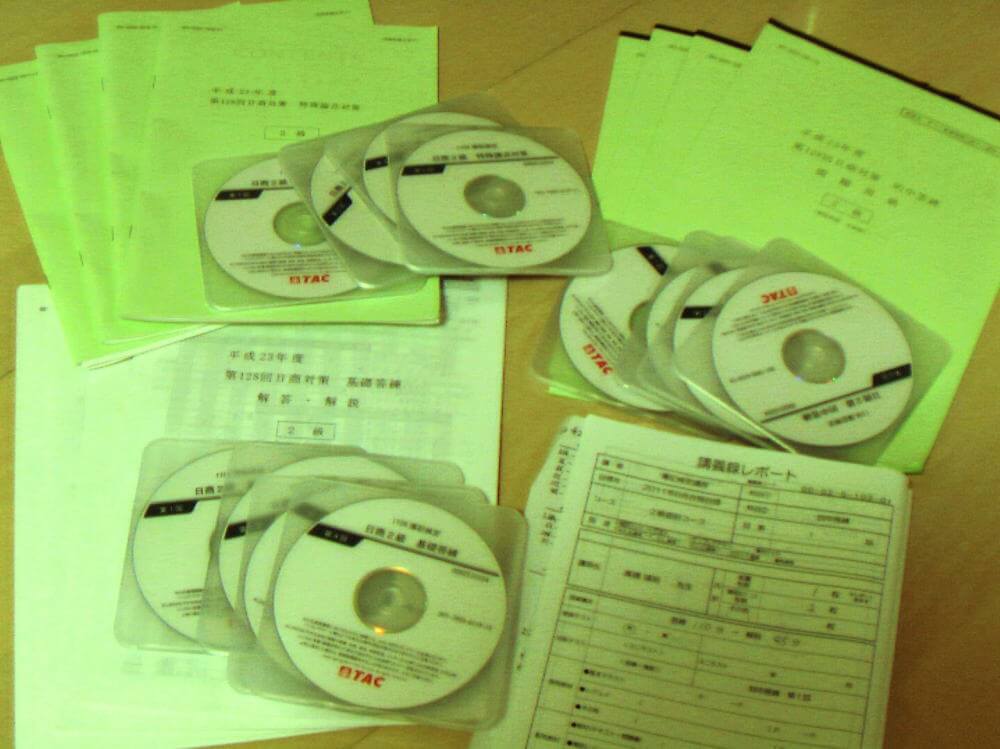

- その他、通信用教材(実力テスト、基礎答練、的中答練など)

すべてTACから届いた教材で、TAC以外を使ったことがないので比較が難しいのですが、しっかり学習できる教材で、難易度が高い回でも確実に合格できるようになっているという印象です。

ただ、今回のような簡単な回ですと、ここまで勉強する必要があるのかな…という気もしますし、量も多いのではと感じました。従って、確実に1回で合格したい方にはオススメです。

講義(DVD)の必要性についてですが、私は簿記が始めてなのでテキストだけでは合格できなかっただろうと思います。特に工業簿記は講義(DVD)に助けられました。また、解答用紙がWEBでダウンロードできるので、印刷して使いました。

地味だけど悩んだ電卓に関する問題

簿記を始める前は家計簿をつけるくらいしか電卓を使ったことはなく、右手の人差し指だけでノロノロ打っていましたが、私は右利きなのでシャープペンをそのままで電卓を打ちたいと考えました。

最初は左手で打てるようになるのか不安はありましたが、右手でも人差し指だけでしか打てない完璧な素人だったので、思い切って左手にしました。

左手で打つと決めた後、電卓選びに入りました。キーの配列をみるとCASIOが打ちやすそうで、あとは大きさと価格の安さを考えてDW-20Aに決めました。

管理人さんがオススメ電卓ページで紹介しているCANONの電卓は、私が使っている電卓とキー配置はほとんど一緒で、かつキーが傾斜していたりと打ちやすそう&更に安いので、次に買うなら管理人さんオススメの方にしようと思っています。

勉強時間捻出のために試行錯誤

成功したこと、効果があったこと

- 講義のDVDを1.5倍~2倍速で見る。勉強時間短縮に一番効果があったと思います。講師によっては2倍速だと単語がつぶれてしまい聞き取れない場合があり、その時は1.5倍速で見ました。

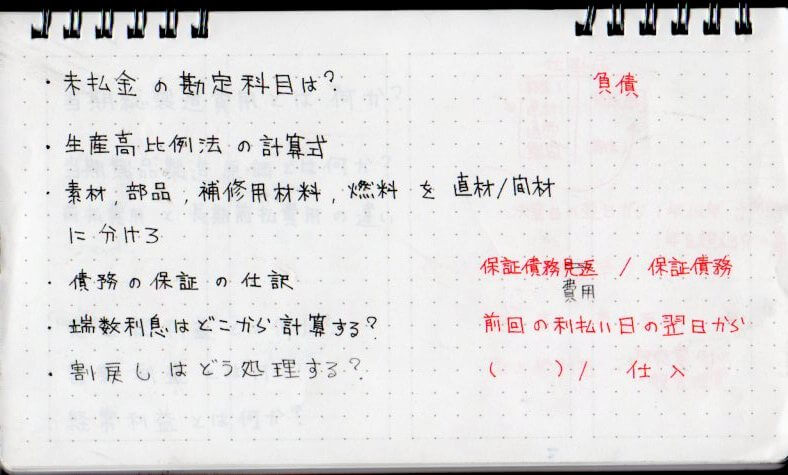

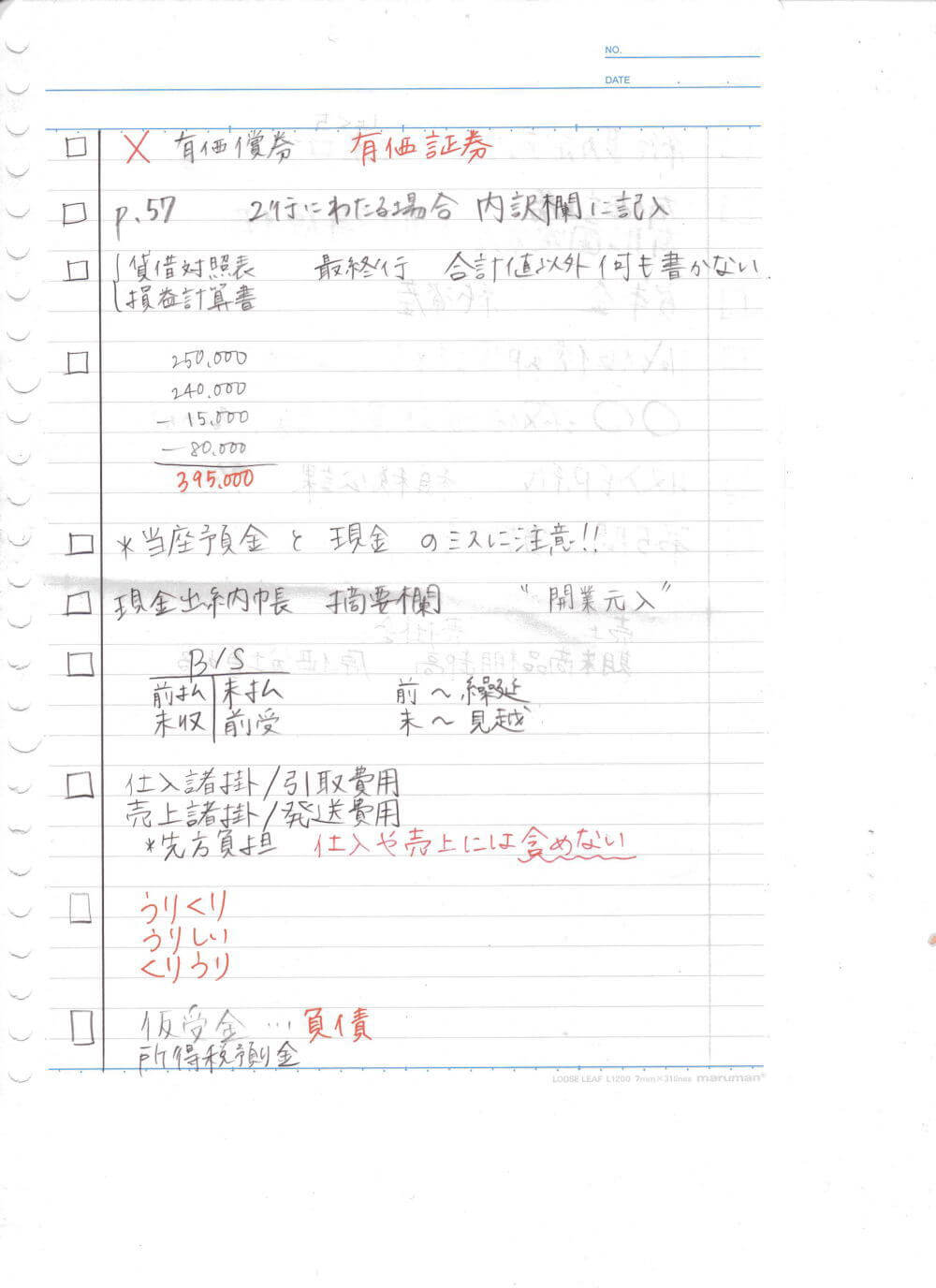

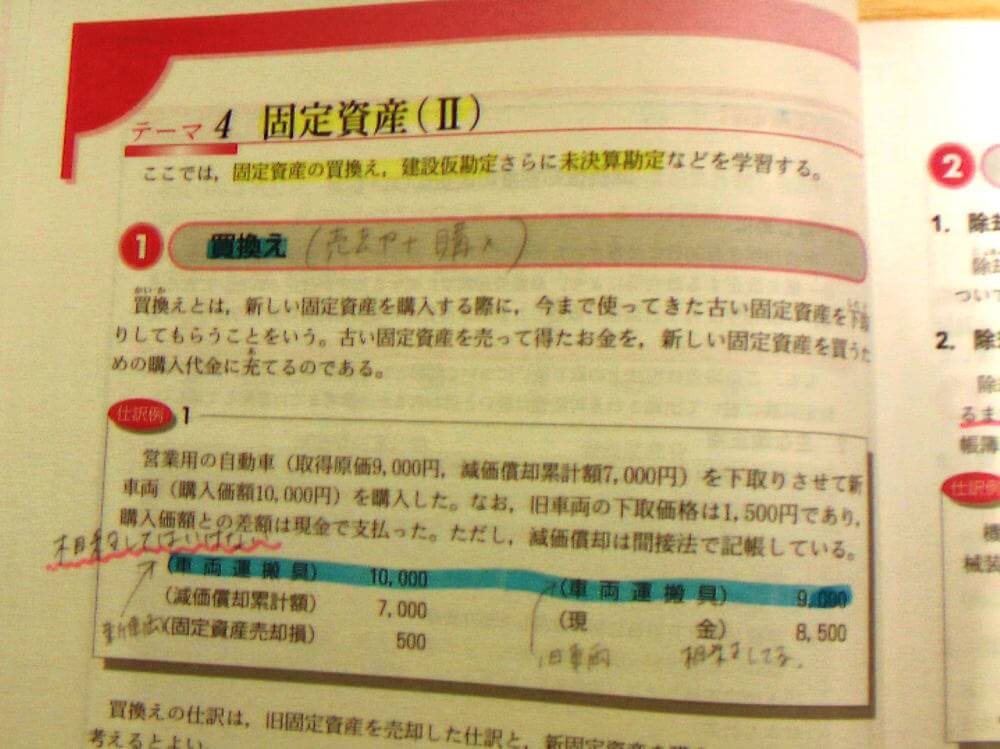

- ノートに書かずにテキストに記入。ノートを書いている時間がなかったので、テキストに直接書き込みました。

- 覚えた勘定科目は略する。

失敗したこと

- 勉強を夜型から朝方にしようと試みましたが無理でした。

TAC通信講座の全体的な感想と補足

講義に関しては講義用のDVDも市販されているものと同じですし、独学と通信の大きな違いはありません。ガンバルコールという2~3週間に1回TACから電話があり、進捗などを話す制度(希望者のみ) があり、頑張るきっけけになればと思い希望しましたが、特に意味があったとは感じません。

添削制度は解答用紙を送ってから返ってくるまでに2週間近くかかり、1度でやめました。私個人の感想では講義に関しては通信ならではの良さは特に感じませんでした。

次に直前対策の特殊論点対策・基礎答練・的中答練に関してですが、非常に価値がありました。試験問題の予想が全て当たったこともすばらしいですが、例えどんな問題が出題されても合格できる内容になっていたと思います。スクーリング制度も独学にはない経験ができるので良いと思いました。

合格のために大切だったこと…簿記検定ナビさんの合格体験記を読む

勉強が嫌になった時、やる気がでない時、眠い時、他にやりたい事がある時、もう簿記は止めてしまおうかと頭をよぎった時など 、とにかく気持ちが後ろ向きの時には合格体験記をひたすら読んで、モチベーションを維持するように心がけました。

だからこそ簿記検定ナビさんへ少しでもお礼になればと思い、この合格体験記を投稿することにしました。合格体験記は、合格者の勉強方法や使用テキストの感想など、勉強に役立つ情報が得られるだけでなく、勉強を継続するのに大切な「やる気」ももらえるので、ほとんど毎日読ませて頂きました。

試験日の1日の流れ

- 7:00

起床。家事をする。

- 8:00

朝食をとる。試験が午後だったので、午前中は勉強するはずでしたが、家事や子供の世話のため勉強はあきらめる。やれるだけのことはやったのだ、と思うことにしました。

- 12:30

電車で会場にむかう(10分)。 車内で『勘定連絡図』をながめるが、緊張して頭に入らない。

- 13:00

会場に到着し、まずはトイレに行く。部屋に人が少なく、欠席者の数に驚く。勉強しようとするが集中できずに勉強をやめる。せめて電卓に慣れようと、会場の欠席者数と受験料をかけたりして、今思えば不思議なことをしていたように思います。ただ、そのおかげか緊張はおさまりました。

- 13:30

試験開始。試験が始まってもやはり集中できずにいました。多少集中できなくても、理解できているのだから慎重に読んで解けば大丈夫だと考え、淡々と問題を解くようにしました。

ただ、いかんせん集中できていないので、慎重にやりすぎて時間がかかり、後で切羽詰まることに…。解答順序は試験前から決めてある「5→4→2→1→3」とし、最後に第3問を残したんですが、その時点で残り時間は25分しかありませんでした。

残り時間の少なさに気づいた時、ものすごく焦ったんですが、その他の4問で76点を確保できていると自信があったので、第3問は部分点狙いでも合格できると考え、気持ちを落ち着かせました。

試験結果

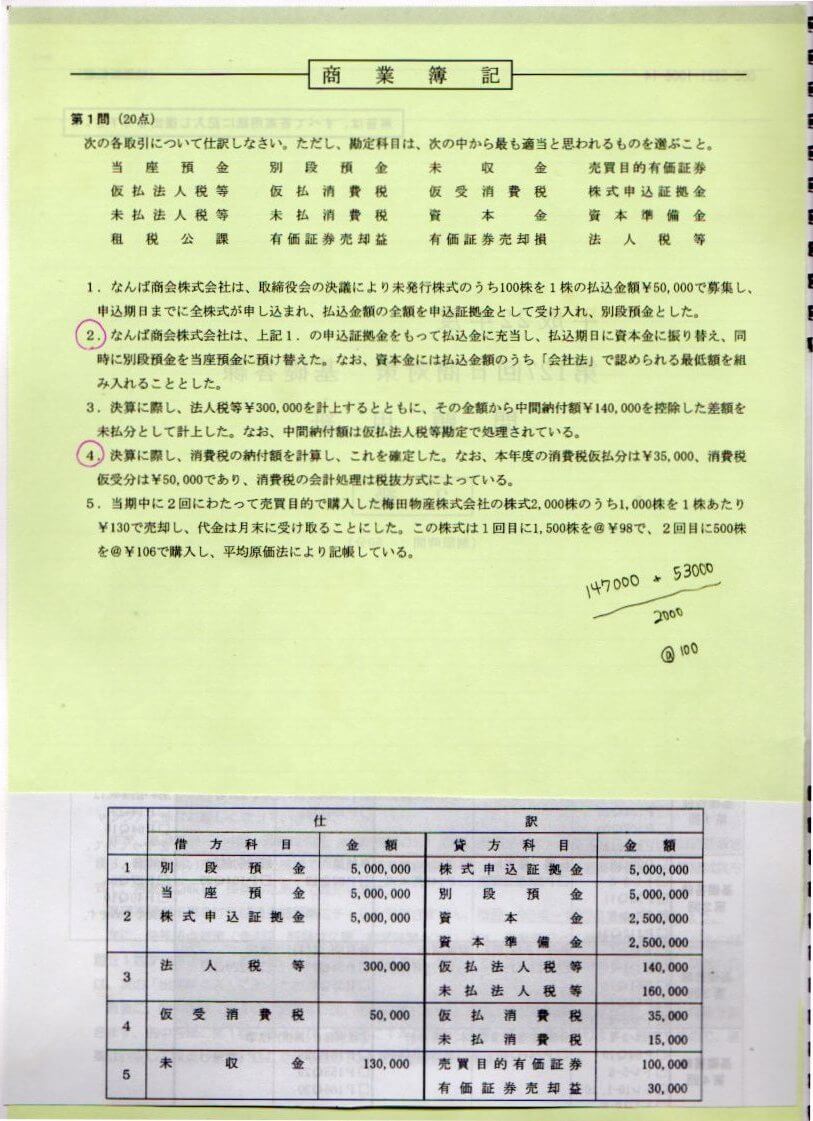

- 第1問:16点(時間がなかったので読んですぐ分からなかった4はとばす。)

- 第2問:20点(苦手な伝票。時間がかかってしまい、その後かなり切羽詰る。)

- 第3問:16点(社債発行費を間違えた。)

- 第4問:20点(予想より簡単に解けたので不安になり何度も確認。)

- 第5問:20点(予想より簡単に解けたので不安になり何度も確認。)

管理人からコトブキさんへ追加の質問

| コトブキさんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

| 全体的にみると工業簿記が得意で商業簿記が苦手ですが、論点別では工業簿記の標準原価計算の差異の分析や直接原価計算のCVP分析が得意だと思います。覚える量が少なくて、問題を解いていて楽しいので得意になりました。商業簿記は覚える事が多く、ほとんどが苦手ですが、本支店会計だけは好きです。

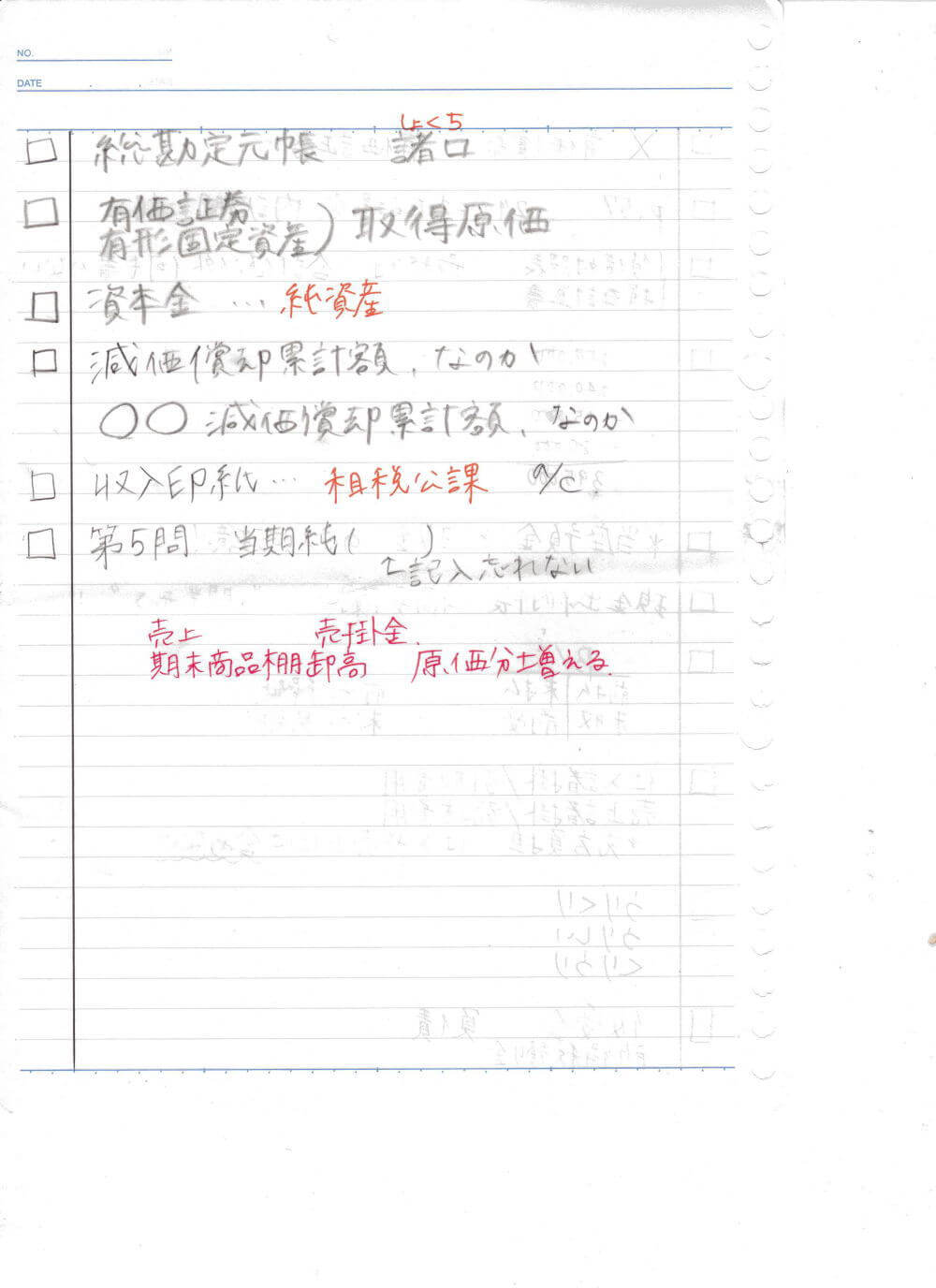

苦手な論点は商業簿記の特殊商品売買全部と荷為替手形、伝票式会計と帳簿組織全部です。実務の経験がなく、伝票や帳簿を実際に見たことがないので、伝票や○○帳全てに不慣れなために覚えるのは時間がかかり、問題を解くのにも非常に時間がかかりました。 克服できているとまでは言えませんが、時間がかかってもよいのでとにかく慎重に絶対に間違えないように過程をあまり省略せずに何度も確認しながら問題を解くことで間違えないようになりました。伝票や帳簿の問題は一箇所間違えると芋づる式に間違えてしまう問題もあるので、とにかく慎重にやることにしました。 特殊商品売買、荷為替手形は講義DVDをもう一度見たり、仕訳を正確にできるように問題をたくさん解きました。出来るだけ具体例で覚えてイメージをつかめるようにしました。(しかし、特殊商品売買は今でも自信がありません。) なお、勉強時間の6割は商業簿記に当てましたが、工業簿記の方が得意です。工業簿記は理解が大切だと思うので、講義のDVDがとても役立ちました。 |

| 簿記3級の勉強はどの会社の教材を使いましたか?また、その教材の良かったところとイマイチだったところを教えて下さい。 | |

| 3級も同じようにTACの通信です。3級はテキストを買って独学にするつもりだったのですが、2・3級コースと2級のみのコースとの価格差がそんなになかったので、2・3級コースにしました。

教材の感想は、TACのテキストや問題集は内容も詳しく量も多めなので、上位級を目指す方にはオススメだと思います。TACの合格テキストはいかにも教科書という感じで軽い雰囲気ではありませんが、講義DVDがあったからか理解しやすかったです。 |

管理人コメント

コトブキさん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!

コトブキさんは「(TACの通信講座に申し込んだ後で)もっと安いところがあることを後で知り落ち込みました」と書かれていますが、安さだけで選んでしまって後悔したという話しもよく聞きますし、TACの授業DVDであればヤフオクなどでも需要がありますので、個人的にはちょっと高くてもTACで良かったのではないかと思います。

また、通信講座はちょっと高くて手が出ない…という方には「市販教材+授業DVD」という組み合わせをおすすめします。TACですと「合格テキスト・合格トレーニング(よくわかる簿記)シリーズ」、ネットスクールですと「サクッとうかるシリーズ」の授業DVDが市販されていますので、興味のある方は一度チェックしてみてください。

あとは、コトブキさんは間違いノート(まとめノート)などを作らずに、テキストに直接書き込む形で勉強されたようですが、「情報の集約化」が可能であればどちらでも問題ないので、自分にしっくりくる形を選ぶようにしてください。

コトブキさんが使われた教材や電卓のまとめ

- 教材:TACの通信教材

- テキスト:合格テキスト 日商簿記2級 商業簿記

- テキスト:合格テキスト 日商簿記2級 工業簿記

- 問題集:合格トレーニング 日商簿記2級 商業簿記

- 問題集:合格トレーニング 日商簿記2級 工業簿記

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。