工業簿記は「勘定連絡図」がポイント!大原の無料模試も有効活用すべし!

- 投稿者:ナナコフレームさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約3か月

はじめに

前回、3級の合格体験記を投稿したナナコフレームです。今回は80点で2級に合格しました。3級のときと同様に、今回も簿記検定ナビには色々とお世話になりましたので、管理人様へは、この場を借りて厚くお礼を申し上げます。

工業簿記の勉強方法

当初2級は6月受験を視野に入れていましたが、メーカーの工場の管理課に勤務しているため、工業簿記の方は早めに習得する必要に迫られ、97点取れた3級の体験を基本的に踏襲した勉強方法を取りました。

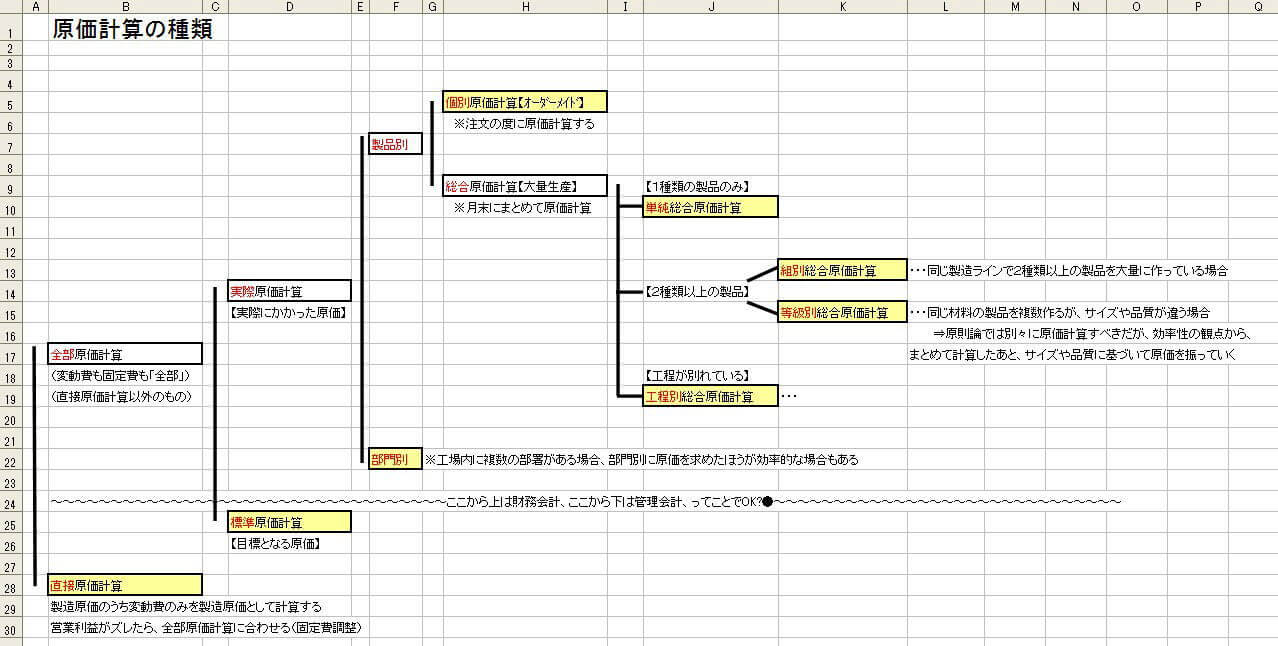

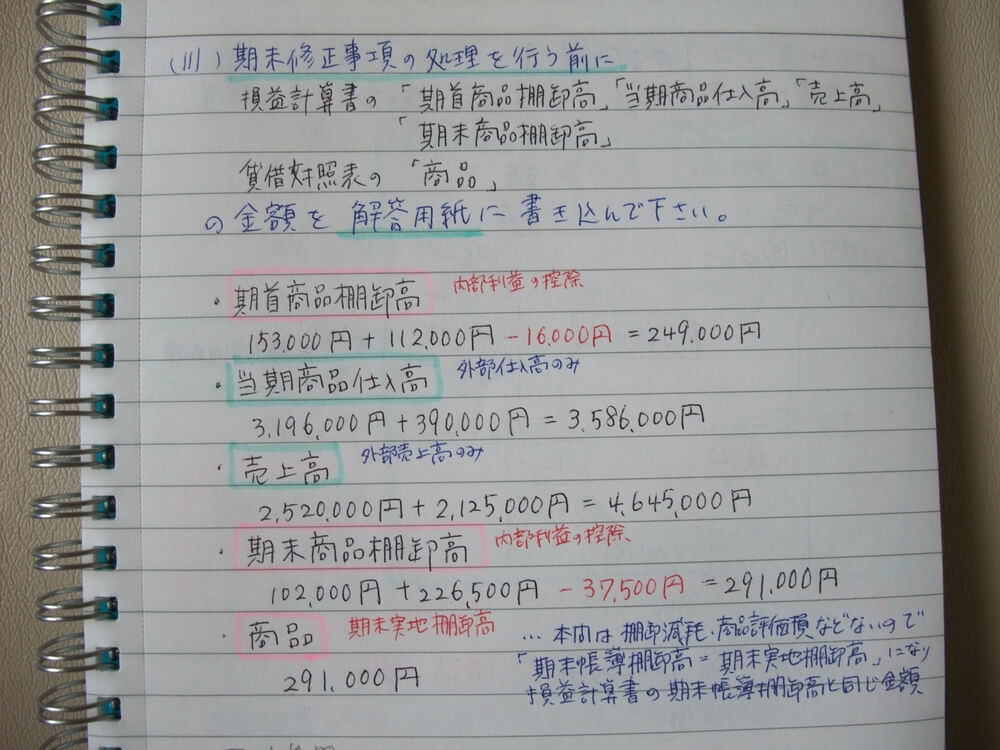

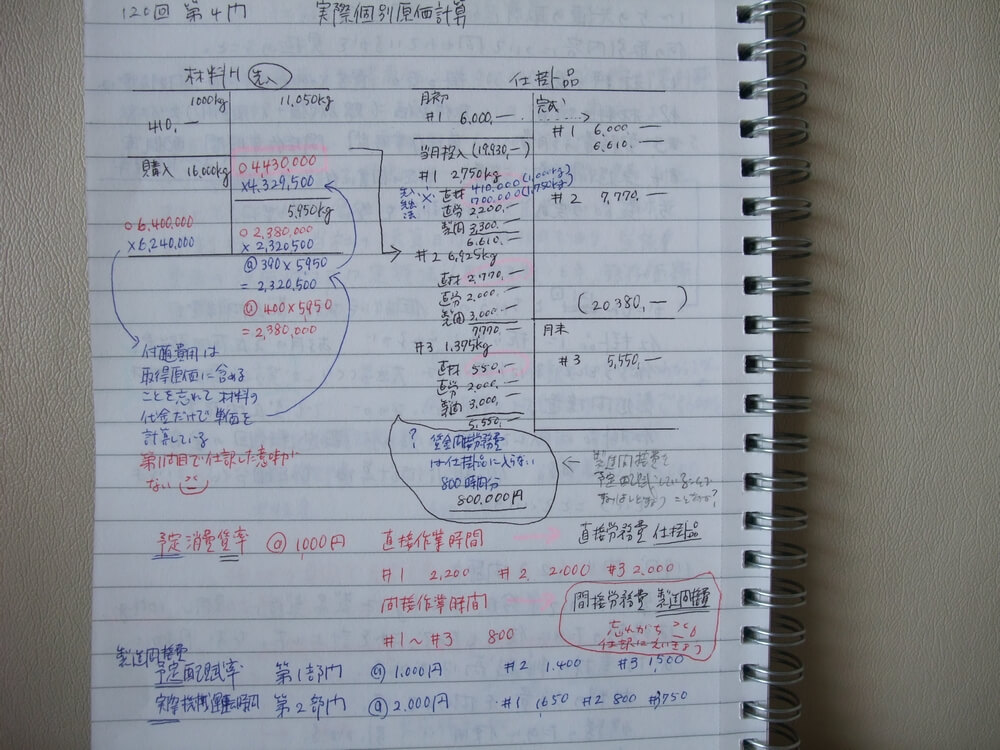

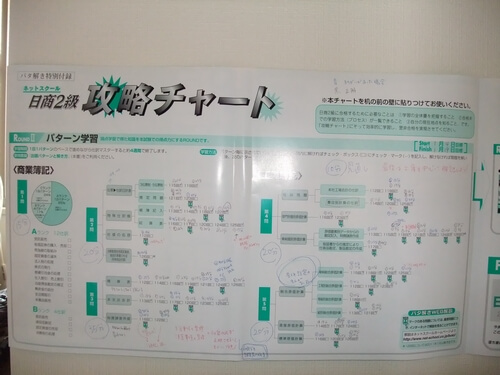

3級試験終了直後に、TACの工業簿記DVDと合格テキストを購入し12月中に視聴し終えました。DVD講師は、3級と同じ人で「勘定連絡図の流れ」や「原価差異の把握の仕方」などを分かり易く説明してくれ、当初は難解に思えた工業簿記の概念が次第に掴めるようになりました。会社では昼休みに勘定連絡図(費目毎のボックス図を含む)とシュラッター図を書く練習をしました。

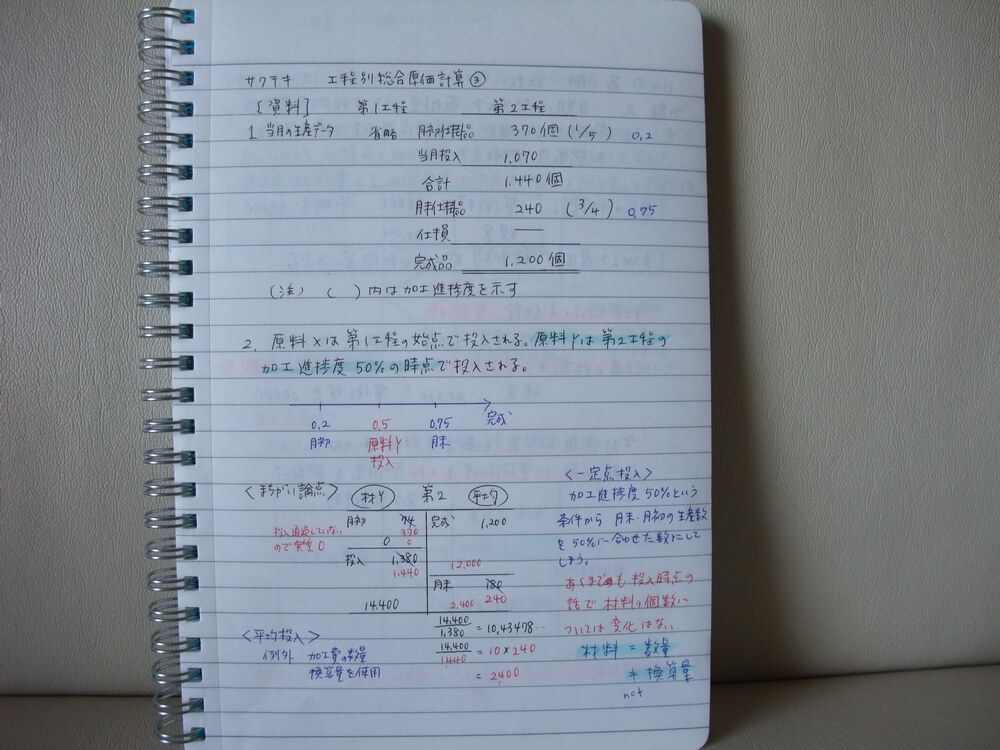

他の人の合格体験記を読むと、テキストを読んで直ぐに理解されていますが、私にはとてもそんな理解力はありません。実際、工業簿記で挫折する方は多いと聞きます。そういう方は、「DVD視聴→テキスト「解読」→勘定連絡図の作成」の順での勉強をお勧めします。勘定連絡図が頭に入れば、そして今直面している論点が勘定連絡図のどこにあるかを意識できるようになり、工業簿記は案外取り組みやすいものになります。

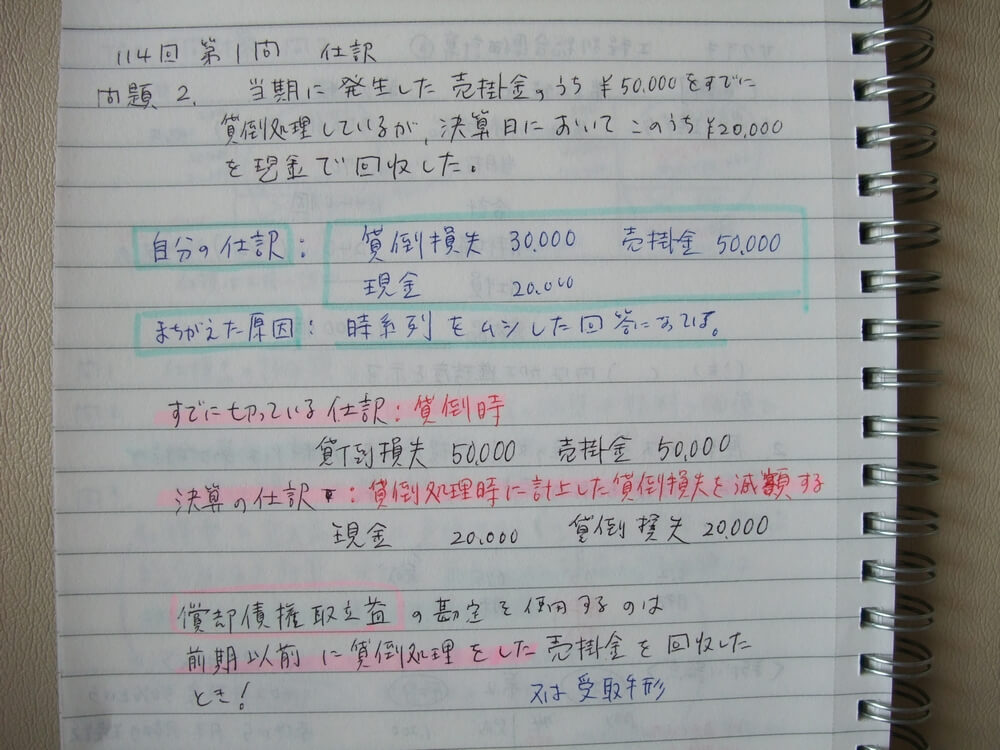

正月休みには合格トレーニングを解き、不明点はDVDとテキストに戻って本質を理解するように努めました。例えば、標準原価では「この問題は当月投入分、完成品どちらの話なのか?」という初歩さえ分からなくなりDVDを聞き返すと「仕掛品勘定の当月投入分で比較します」とはっきり説明しています。「今まで何を視聴していたのか?」情けなくなりましたが、本番ではこれで命拾いをします。

また3級の教訓から、間違いノートを作ろうと思いましたが、ズボラな性分なので筆が進まず、代替策として間違えた論点に関してエクセルにインプットするようにしました。具体的には、以下のような感じです。

- 直接配賦法で、製造部門費/補助部門費の仕訳をするとき、借方に(製造部門の)部門個別費・部門共通費まで入れてしまう(当然、貸借不一致)

- 簡便的な相互配賦法で、当補助部門の配賦基準数値を含めた同数値の合計で当補助部門費を除して配賦率を算定してしまう。

- 製造原価報告書の原価差異を実際金額に合わせるように加減算してしまう。

- 等級別総合原価計算で、完成品原価を“積数”で除して完成品単位原価を算出してしまう。

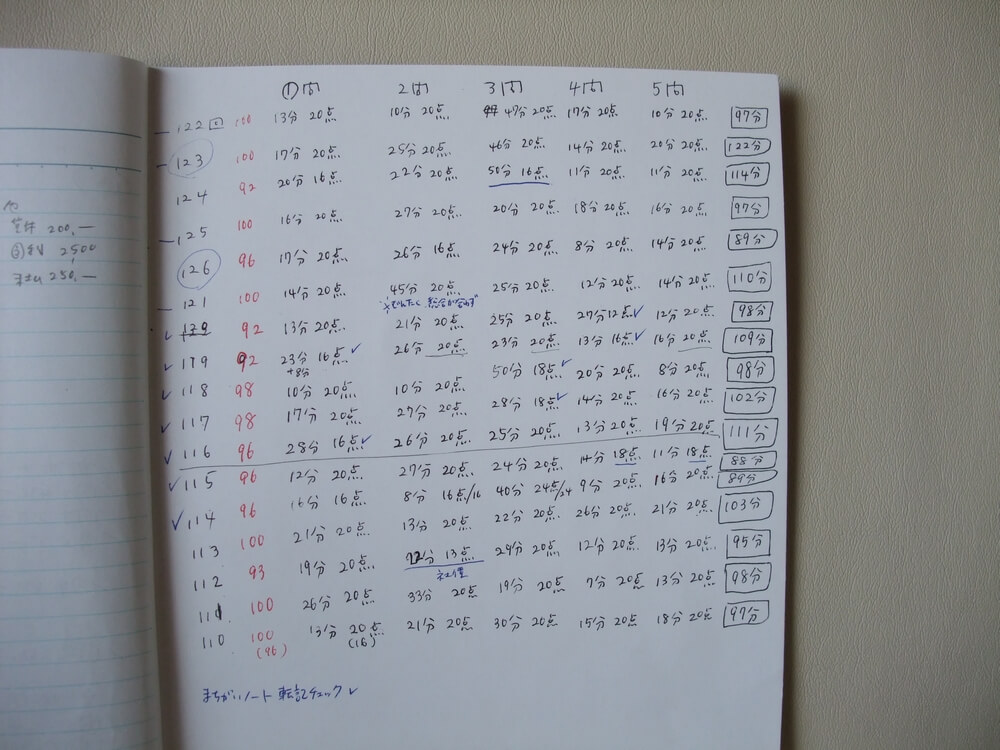

インプットしてみるとただ広いような2級の範囲でも間違える論点は限られており、そこを完全に抑えれば大幅な得点アップを期待できることが分かります。合トレを2回繰り返した後、「合格するための過去問題集112回~123回」(TAC)をネットオークションで購入して、第4問・第5問に挑み、単純な計算ミスを除いて9割近くは正解出来ました。

商業簿記の勉強方法

ここで1月中旬になりましたが、2級の商業簿記の過去問を見ると伝票や特殊仕訳帳、精算表の4割ほどは3級の知識だけでも解けそうなので「2月に間に合うかも」と欲が湧いてきました。工業簿記が9割(36点)取れるとすると、商業簿記は半分強の得点でも合格できるからです。

商業簿記は、「サクッと受かる」を買って速攻を狙ったのですが「特殊商品売買」で根をあげ、結局TACの2級商業簿記DVDを購入して「サクッと受かる」との異色コンビで勉強することになります。

2級商業のDVD講師も、工業に劣らず分かり易く安心しました。 専門学校に比しDVDの利点は「リピートが可能」「移動時間の負荷がない」等の他に「講師の当たり外れがない」ことが言えます。 出版社も名誉にかけてエース級を投入してくるからです。

固定資産や有価証券、社債、税金等もDVD視聴で一応理解したあと「簿記検定ナビ」の「仕訳問題対策」で練習しました。仕事が多忙なので、合併、割賦販売、手形裏書など一定の範囲を切りました。

また、第2問・第3問対策もDVD視聴後すぐに「合格するための過去問題集112回~123回」を使って練習しました。2級の商業簿記は、専用問題集を買わなくても簿記検定ナビと過去問題集だけで対応可能かと思います。

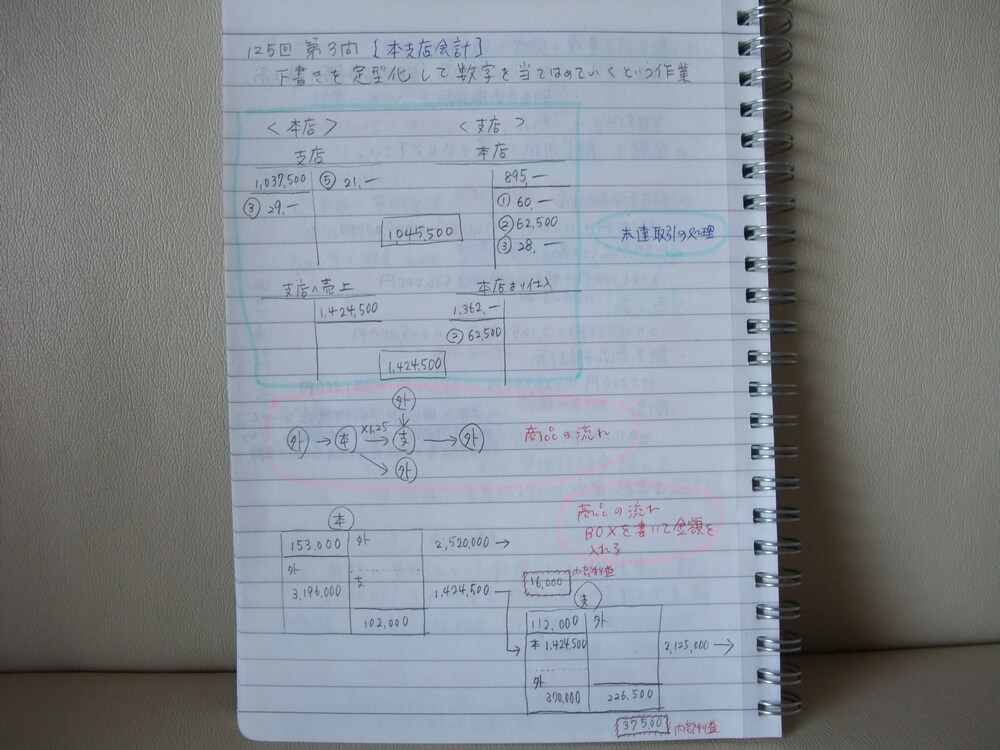

本支店の下書きは、簿記検定ナビの117回の定型フォームが大いに役立ち、3級時に教わった「試算表のT勘定」「見越し繰り延べの2直線」に続く強力な武器になりました。このフォームを前日に覚えただけで大原の無料模擬試験では(14点/20点)取れました。

大原の無料模擬試験は、今の実力、本番の時間配分、雰囲気を知るのに格好の場であり、また本支店と工程別総合原価の解説を聞くことも出来ました。簿記力保持のため、また受けに行こうかと思います(こんなことを書くと大原には叱られそうですが…)

総まとめ期の勉強方法

2月中旬ごろまで商業だけを勉強していたのですが、ここで工業の過去問を振り返るとすっかり敷居が高くなっているので焦り、評判の良いネットスクールのラスパ模試を買って、予想範囲の勘を取り戻すことに腐心しました。

裏予想にあった標準原価計算は切りましたが判断ミスでした。商業の第2問・第3問は、財務諸表と本支店会計と伝票会計に的を絞り、本番を迎えることになります。

試験日の1日の流れ

3級の時と違い午後からの試験なので充分睡眠が取れ、試験会場を下見した後、近くのレストランで食事し約40分前に入場しました。ラスパカードを持ってくるつもりが忘れて何も出来ません。会場に掛け時計はなく、腕時計を忘れていればアウトのところでした。

試験問題を見るや、2か月近くごぶさたの標準原価計算が出され、本支店会計は見たことのない新形式になっています。力を入れた伝票会計は無く特殊仕訳帳、仕訳問題では切った「合併」「割賦販売」から出題と「今回はもう駄目だ。」と頭がパニック状態に陥りました。

しかし、真矢みきさんから「諦めないで!」のメッセージが心に届いて持ちこたえ、まず仕訳問題に着手、「合併」「割賦販売」を除く3題は取れると踏んだのです。(結果は8点の惨敗。「増資」が勘定科目は合っていても、単価に“設立時の”株数を掛けるケアレスミスをしていました。)

次の単純個別原価計算は、ヤマが当たった問題でしたが、焦ったせいか仕掛品勘定の貸借が何度やっても合わず、心が折れそうになりました。するとまた「諦めないで」のメッセージが届いて、前月の原価要素の一部を当月投入分に混入するミスを犯していたことに気づいて補正し、貸借一致を確認した後、P/Lを一気に片付けました。

ところが見直すと「月初製品有高」を1万円多く誤記しており損益計算書は書き直しです。また心が折れかかりましたが、なんとか書き直せました。(結果は全問正解でしたが 冷や汗もので今回の“天王山”でした。)

次に標準原価計算は、問題が易しいのと意外に記憶に残っていたので気分は次第に落ち着いてきました。「仕掛品勘定の当月投入分で比較する」ことを意識して解いたので、物議を醸している「完成品換算総量」も大丈夫でした。(結果は全問正解出来ていました。)

次の特殊仕訳帳はサービス問題ですが、練習不足のため苦しいところです。「工業と仕訳で50点ほど取れている可能性が高い。そうすると残り40点中の半分取れればよい。」と自己を励まして処理しました。(結果は16点。「売買目的有価証券」と「合計」をミスです。“2重仕訳”関連は合っており、上出来でした。)

最後に本支店ですが、管理人さん伝授の定型フォームを作った後、「新形式の問題はとにかく諦めずに部分点を積み上げていく」の言葉に従い、損益勘定を埋めていくと「見越し繰り延べ」など優しく、部分点を稼げそうなことに気がつきました。(結果は16点。「繰越利益剰余金」「支店」「内部利益戻入」が分かりませんでしたが、配点個所が甘いのか結構な部分点を取れていました。)

試験の教訓

- 万が一のことは起きるので最低限の備えは必要。

- しかし、冷静に最後まで諦めなければ活路は開ける。

ヤマが外れて焦ったため、薄氷を踏む思いをしましたが、人生の良い教訓になった試験でした。

管理人からナナコフレームさんへ追加の質問

| 無料模擬試験の様子をもう少し詳しく教えていただけませんか? | |

| 大原の校舎の一室で本番と殆ど同じ形式で行われました。さすがに身分証明書呈示や机上の持ち物チェックは行いませんが、本番では行われる旨の注意はあります。初受験の方が事前に本番を経験するにはうってつけです。私の校舎では40名ほどで「無料」の割に知名度が低いのか意外に受験者は少なく年配の方も散見しました。

試験問題は本番よりやや難しめに設定していると思われ良質なものです。(内容は、1仕訳、2伝票、3本支店、4財務諸表、5工程別総合原価)試験後に正解配点表が配られ、自己採点・自己申告しますので不正は容易です(笑) 最後に他校舎と合わせた受験者全員(217人でした)の中での自分の順位、合計および設問ごとの点数分布を示す表がもらえコメントも付きます。その表が配られるまで(1時間30分ほど)講師による問題解説が行われるという段取りです。また当模擬試験と前回の本試験の問題解説本も貰えると至れり尽くせりです。 |

| ご自身の勉強方法を振り返っていただき、これから勉強を始める方にアドバイスがあればお願いします。 | |

| 3級のとき、「見越し繰り延べ」「売上原価」「決算振替仕訳」などで頭を捻ったのですが、それらがベースとなって2級を乗り越えることが出来たという感じです。いきなり2級から勉強される人もいますが、私のような凡人は3級の基礎から説明の分かりやすいTACのDVDを使って勉強するのが2級への近道だと思います。

また、工業簿記は、初め取っつきにくいのですが、暗記量が少ないうえ検定試験問題が平易で高得点を稼ぎやすいため、(私は実務の必要性からだったのですが一般論としても)工業を先に勉強した方が良いかと思います。 2級商業は3級の基礎がしっかりしていれば余り心配する必要はないという感じです。ただ後から商業だけを勉強していると工業の勘がすぐに衰え、私のように慌てることになります。時折、工業の問題も解いて勘を保つ必要がありました。 それと、本文でも触れましたが「裏をかく」最近の出題傾向から見て、ヤマを張るのは危険です。どの分野も基礎だけは抑えておくべきです。 |

| 今後は簿記2級をどのように活かす予定ですか?簿記1級や税理士などの上位資格に挑戦される予定はありますか? | |

| 定年まで会社に勤務する予定なので1級はコスパが悪く受験しません。ただし、工業は実務に関連が深いので、1級範囲も少し勉強する予定ですので、引き続きご指導をお願いします。 |

管理人コメント

ナナコフレームさん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!3級のほうの合格体験記も中身の濃いものでしたが、今回はより中身の濃い合格体験記に仕上がっていると思います(特に、「大原の無料模擬試験の様子」の情報は貴重です)

まず、受験生の方に参考にしていただきたい最初のポイントは、「工業簿記の勉強方法」の勘定連絡図が頭に入れば、そして今直面している論点が勘定連絡図のどこにあるかを意識できるというところです。勘定連絡図は眺めていても頭に入ってきませんので、必ず手を動かすように意識してください。

あとは、試験前になると大原各校で行われる無料模擬試験や出題予想会に参加するのも良いと思います。強引な勧誘などはありませんし、試験前に本試験の雰囲気を体験できますので、参加しない手はありません。試験前になったら、大原の公式サイトをチェックしてみてください。

最後に、ナナコフレームさんが今回受験された試験会場のように、掛け時計がない(または外されている)ことも十分考えられますので、腕時計を忘れずに持っていくようにしてください。

ナナコフレームさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:サクッとうかる日商2級 商業簿記テキスト

- テキスト:サクッとうかる日商2級 工業簿記テキスト

- 問題集:サクッとうかる日商2級 商業簿記トレーニング

- 問題集:サクッとうかる日商2級 工業簿記トレーニング

- 過去問:合格するための過去問題集 日商簿記2級

- 電卓:SHARP CS-2140

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。