「理解する」を重視して、最後まで諦めないことが大事!

- 投稿者:九十九さん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約5か月

はじめに

私は大学で日本文学を専攻しています。大学生活最後の春休みは、卒業記念に自動車免許を取るための合宿に参加しようと思っていましたが、祖母が入院する事になったためお見舞いに通う日々。自宅を離れられなくなってしまいました。そんな中、ふと、商学部の友人が「簿記は勉強して損はない」と話していた事を思いだし、自動車免許の代わりに簿記に挑戦する事に決めました。

動機は単純で、半ば気まぐれで始めたようなものでしたが、簿記の世界は本当に面白い!簿記の面白さは実際に勉強してみないとわからないと思います。教養にもなり就職にも役立つとのことで、勉強して良かったと心から思います。パズルゲームで遊んでいるかのように楽しく勉強できました。

使用参考書一覧

- 『新検定簿記講義 3級/商業簿記〈平成23年度版〉』 渡部 裕亘ほか 中央経済社

- 『日商簿記2級 とおるテキスト 商業簿記』 桑原 知之 ネットスクール出版

- 『日商簿記2級 とおるテキスト 工業簿記』 桑原 知之 ネットスクール出版

- 『日商簿記2級第130回を完全予想!ラストスパート模試』 ネットスクール株式会社

- 『合格トレーニング 日商簿記2級商業簿記Ver.7.0』 TAC簿記検定講座

- 『合格するための過去問題集 日商簿記2級』 TAC簿記検定講座

使用した時期は後述しますが、どのテキストもお勧めです。参考書以外では仕訳クイズや簿記の情報をまとめたホームページも利用させていただきました。

電卓は特に拘りはなく、家にある物を2つ使っていました。家にある電卓は古くて安い電卓なので「0」のみで「00」がありません。きちんと理解している方でしたら、電卓のスピードは合否に関わるほどの大きな影響はありませんが、早く計算できる方が良いに決まっていますし、「00」はあった方が便利だと思いました。

勉強スケジュール

私は簿記3級を持っておらず、2級の一発合格に成功しました。簿記のテキストに始めて触れたのは10月、2月の試験で合格したので勉強期間は5ヶ月になります。4ヶ月はダラダラと勉強し、過去問で50点前後の点数が取れる程度に把握し、春休みの1ヵ月で80点くらいに上げました。

- 10月~12月

5ヶ月で簿記2級と言っても、突然2級の勉強を始めた訳ではありません。向き・不向きがあると思いますし、簿記の基本を知るためにも、まずは解説が親切な3級参考書を一冊購入する事をお勧めします。

私は『新検定簿記講義 3級/商業簿記〈平成23年度版〉』を購入しました。2級の範囲に3級の範囲も含まれているとはいえ、無理して覚える必要はありません。本当に読むだけで良いです。解説を読みながら内容が理解でき、簿記がどんなものなのか何となく掴めれば充分だと思います。

簿記3級の参考書は2週間程度で読み終え、次に『とおるテキスト』を購入しました。簿記3級の範囲は商業簿記、簿記2級は商業簿記と工業簿記です。工業簿記は3級には含まれていない範囲なので、基礎的な事だけでも既に知っている商業簿記から読み始めた方が良いと思います。

とおるテキストの商業簿記は1つのChapterが20ページくらいです。1日2Chapterを目標に読んで、大まかなイメージを掴みます。簿記2級は3級と比べて難しくなりますが、1回で覚えようとしないでまずは読むだけで構いません。

工業簿記の方はChapterによってページ数の差が大きく(数ページ~40ページ)難易度も差があるためChapterは気にせず、20~30ページくらいを読んだ方が良いと思います。

どちらも1回ずつ読み終わったら、次は何度も読み返してじっくり理解していきます。工業簿記は電卓を使わないと計算できない場面が多いため、電車の中やちょっとした休み時間では商業簿記、休日は工業簿記、と分けて勉強しても良いと思います。

他には、暇な時間に簿記のホームページを見てクイズを解いたり勉強の参考にしていました。簿記検定ナビの「簿記クイズ」も活用させていただきました。

- 1月

商業簿記はわかっているつもりになっても解けていなかったりド忘れが多いので、『合格トレーニング 日商簿記2級商業簿記Ver.7.0』を購入しました。簿記の面白さがわかるようになってくるのはこの辺りからです。

精算表や仕分日計表が左右ぴったりと一致させるのはパズルを解いているよう。実際には一致=満点とは限りませんが、一致した時にはほぼ正解しているので「やった!解けた!」と気分がスッキリです。…が、私は精算表と本支店会計が苦手で現実はなかなか一致しません。だからこそ楽しかったのかもしれません。(笑)

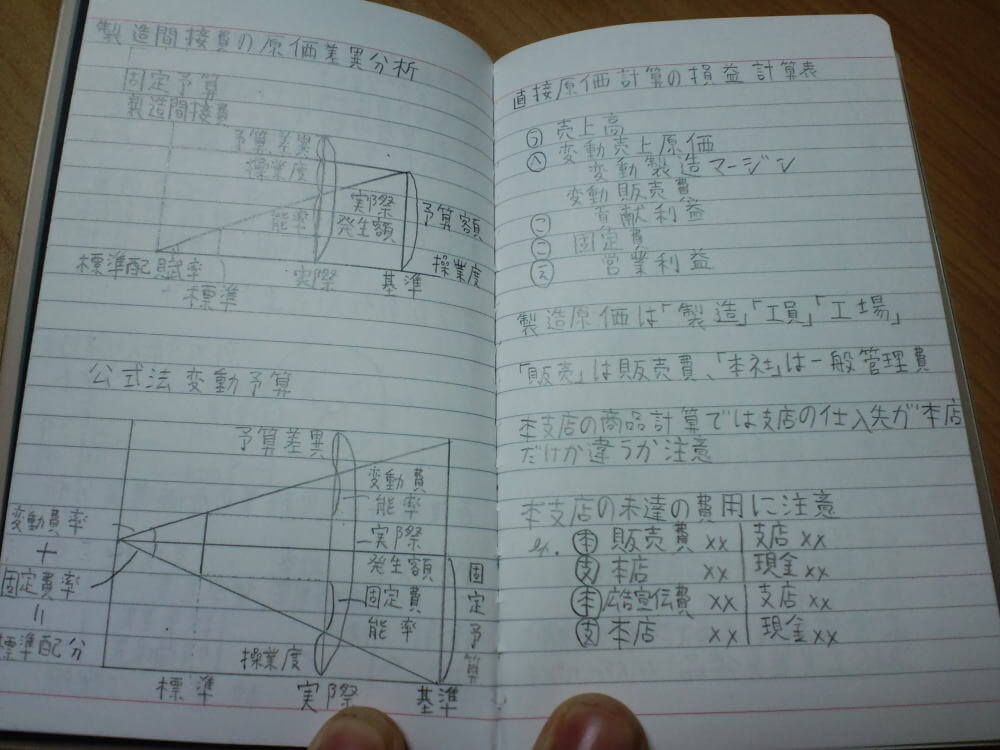

私は問題集に直接鉛筆で薄く書き込み、ノートなども特に取りませんでしたが、TAC出版のテキストはホームページで解答用紙をダウンロードできるサービスがあるため、そちらを利用した方が良いと思います。

1月の下旬頃『合格するための過去問題集 日商簿記2級』を購入し、過去問を2~3回解きました。点数は40~50点後半。この時点では合格は程遠い点数です。

- 2月前半

2月は春休みになったので、1日3~5時間集中して勉強できました。過去問を中心に取り組み、深夜や空き時間に仕訳(問1)と工業簿記(問4、5)を勉強しました。

仕訳の能力は問2、問3の部分点に繋がりますし、問1対策の方が問2、問3対策よりも短い時間で気軽に勉強できます。問2、問3が苦手な方でも、仕訳を強化して部分点だけを狙い、工業簿記でカバーすれば合格は充分に可能です。

問2、問3があまり理解できなくてもある程度の点数が取れる一方で、工業簿記は原価計算表などが出題された場合、最初に躓くと全ての数字がずれていき一気に10点以上失います。工業簿記の問4、問5の両方で躓くと致命的になるので、特に力を入れて勉強しました。

ケアレスミスをしてしまったり、理解できない部分がある場合はほとんど解けませんが、工業簿記の難易度自体はあまり高くありません。得意分野は8割以上の点数が可能なので、工業簿記の得意分野は積極的に増やすべきです。

過去問でできない部分があれば、解説を読んで完全に理解し、別の日に改めて解き直すと本当に理解できているかがわかります。

とおるテキストでは「簿記は80%わかっていても解けないが、100%わかると100%解ける」と解説しています。実際100%解けるようにはなりませんでしたが、得点が急上昇するのは本当で、簿記は突然解けるようになります。

過去問と工業簿記をひたすらやり込んだためか、今まで50点止まりだったにも関わらず、集中して勉強してから1週間で80点以上の点数が急に出始めるようになりました。私は最後の追い込みで成功したので、試験直前の過去問で低い点数を取ってしまっても、諦めないで頑張る事をお勧めします。

- 2月後半

試験2週間前くらいから『日商簿記2級第130回を完全予想!ラストスパート模試』の登場です。ラストスパートは「試験を予想する問題集」というコンセプトで、全部で4パターンの模試が体験できます。しかし、4パターンも予想をしていればどこかしら実際の試験でも似たような問題が出てくるでしょう。(苦笑)

問題集としてはとても役立ちましたが、「予想」よりも「復習」のように感じました。ラストスパートは、ひねった問題や完全に理解していないと解けない問題が多く、難易度は実際の過去問、試験よりも高いです。

過去問で75~85点くらい取れる段階で挑戦しても70点前後、「ウラ予想」はまさかの50点台でした。ラストスパート模試は難しいですが、解き終えた時は「これより難しい問題は実際には出ないだろう」と安心感があります。

試験直前の時期で難易度の高い模試に挑戦し、苦戦する事でモチベーションの維持に繋がりました。初受験で実際の試験形式がわからない方、過去問を解いても不安な部分がある方にはお勧めです。ラストスパート模試で平均70点以上取れるようであれば合格はほぼ間違いないと思います。

しかし、ひねった問題ばかり練習すると変な癖が付き、逆に簡単な問題が解けなくなってしまう事もあるので、試験前日などは、やはり一般の過去問題集に取り組んだ方が良いと思います。前日は過去問の工業簿記をひたすら解きました。

試験日の1日の流れ

- 10時:起床

普段通り朝ごはんを済ませ、試験会場へ向かいました。

- 12時:会場到着

近所の会場でしたが、家にいても特にする事がないため、かなり早い時間に到着しました。教室に移動する時、エレベーターのボタンを押し間違え「電卓も押し間違えるのでは…」と不安になりました。

私以外にも数名が既に到着しており、模試や過去問に取り組んでいる方もチラホラ。私は一般的な仕訳の総復習をしたり、万が一の事態に備え、出段頻度の低い問題を解いていました。

試験30分前の1時頃に到着している方が多かったですが、女性が意外と多くて一安心。簿記=男性のイメージがあり、女性の私は浮いているのでは…と思っていましたが、3割前後いらっしゃいました。

- 13時半:試験開始

まず、問題用紙を一通り確認。問2は比較的難易度も低く私の得意な仕訳日計表が出て「やった!」と思いきや、問3は苦手な本支店会計…。問4は工程別原価計算。見慣れない問題です。問5は単純総合原価計算で予想の範囲内でした。

得意で時間を消費しない問題から解いていきたかったので、1→2→5→4→3の順番で解く事を確定。電卓は2つ用意していましたが、エレベーターのボタンを押し間違えた事もあり、キーの大きい方の電卓を使用しました。

難易度は、問1が普通、問2が簡単、問3が難しい、問4は普通、問5はやや簡単に感じました。問1、問2に関しては過去問と比べても特別な変化はなかったと思います。問4の工程別原価計算は先述したように過去問などでも頻度の低い問題でしたが、その代わり問題の難易度を下げていたようで、じっくり読めばある程度解けるようになっていました。

簿記検定ナビでも問4の難易度アンケートは「かなり簡単」と「かなり難しい」に票が集中していますが、落ち着いて理解すれば簡単に感じる一方で、突然の予想外の問題でパニックになるケースもあるような問題でした。

問5も問題自体は簡単でしたが、過去問では頻度の低いパターンも出題された事、間違っていそうな数字になった事もあり、人によっては難しく感じるのではないかと思います。

問3は苦手でしたし、本当に難しかったです。満点は諦めて部分点狙いにしました。日頃の過去問の勉強でもそうでしたが、残り時間は全て問2、問3の確認に使いました。

今回の試験は、難易度自体は特別高くありませんでしたが、従来の形式から少しだけひねった問題、ミスを誘発し易い問題が多かったです。私は工業簿記は落ち着いて解けましたが、商業簿記ではそれらの問題にかなり躓き、危ない部分の多い試験となりました。

試験に合格して

脳内採点では問1:14か16点、問2:20点、問3:10点、問4:16点、問5:16点でした。75点前後だと予想していましたが、写し間違えなど気が付かないケアレスミスをしている可能性もあり、辛口に採点した場合70点を切ってしまうため合否発表まで不安でした。

実際の点数は不明ですが、合格していたという事は、脳内採点とほとんど誤差のない結果だと思います。また時間に余裕ができた時には1級に挑戦したいです。

管理人から九十九さんへ追加の質問

| 九十九さんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

| 私の苦手な論点は今回出題された本支店会計でした。克服に関しては、とにかく数をこなして感覚で覚えるのが一番良いと思います。

ただ、毎日苦手な問題ばかり解いていると疲れてしまい、モチベーションの低下につながるので嫌だと思ったら苦手部分をそのままにする代わり、7割以上取れる得意分野をさらに伸ばして満点をほぼ確定させる状態まで仕上げるのも一つの方法です。 どうしても苦手な論点は100%理解しようと考えなくても大丈夫ですが、部分点で6割以上は取れるようにしないと他の部分でのフォローが難しくなります。 6割以上取れず、勉強するのも嫌な論点がある場合、試験の一週間くらい前に勉強する事が一番です。ギリギリになると、嫌でもやらなきゃいけない気持ちになるので。(笑) |

| 九十九さんの、勉強期間中のモチベーションの維持方法を教えて下さい。 | |

| 私は合格点が4回に3回くらい取れるようになった辺りから「何もしなくても多分受かるだろう」と思いモチベーションが低下しました。

また、2月は楽しみにしていたゲームソフトの発売日という誘惑もありました。(結局発売日当日に買って遊んでしまいました。でも遊んだ後は集中して勉強できるのでリラックスも大事だと思います。3時間ダラダラ勉強するより、1時間遊んで2時間しっかりやった方が絶対に良いです。) そんな中でモチベーションを維持できたのはラストスパート模試の存在です。過去問と比べると明らかに低い点数を出してしまった事に不安を感じ、「もう少しだから頑張らなくては」と思い勉強を続けることができました。 難易度が高めなので過去問より低い点数になる事が一般的のようですが、難しいとは言え本番の難易度、内容を想定して作られた模試で合格点を取れなかったことはプレッシャーになります。 予想的中率を誇るラストスパート模試は、今回はかなり予想を外してしまったようですが、(新傾向があったので、それを当てることは難しいですが)仕訳の復習、モチベーションの維持には一番役立ちました。 |

| ご自身の勉強方法を振り返っていただき、これから勉強を始める方にアドバイスがあればお願いします。 | |

| 最後まで諦めないでください。某簿記関係のインターネット掲示板(○ちゃんねる)では、「今~~点しか取れないやつは落ちる」だの辛口の書き込みもありました。その掲示板基準だと1月下旬で半分しか取れない私は確実に合格圏外です。でも合格しました。

簿記は「0からなんとなく意味がわかるまで」「なんとなくからしっかり理解できるまで」の2つの壁があると思っています。1つ目の壁は参考書を数週読み終えた後に乗り越え、2つ目の壁は気がつかないうちに越えています。 壁は越えた実感がなく、しかもその瞬間から急に解ける問題が増え始め、過去問の点数は20点以上上がります。急に点数が上がり合格点が取れるようになった時は自分でも不思議でした。おそらく過去問で45~60点しか取れない人は、2つ目の壁が前にあって「なんとなく意味がわかるけど…」の状態です。 1日オフの日を2~3日作り、1日簿記に専念する日を作ったりする事でその壁を越せるのだと思います。私はとおるテキストの商業、工業を2日で全部読み終え、例題も解いた日がありました。その翌日は過去問を3回分解きました。(昼に2回、夜に1回)振り返ると、それが壁を越えるきっかけであり、点数が変わり始めてきたのだと思います。 |

管理人コメント

九十九さん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!簿記3級・簿記2級はきちんと勉強すれば誰でも合格できる試験なので、「最後まで諦めない」というのは本当に大事だと思います。

あとは、九十九さんもおっしゃっていますが、勉強は「量」よりも「質」を重視してください。テレビを見ながらだらだらと3時間勉強をするよりも、2時間集中して勉強をした後にゆっくりTVを見るほうが効果的かつ効率的です。

なお、九十九さんは「新検定簿記講義 3級/商業簿記〈平成23年度版〉」を使われていますが、初学者向けの教材とは言い難いので、出来ればもっと分かりやすいものをおすすめします。

初学者が参考程度に読む教材は…ネットスクール出版の「すいすい簿記」なんか個人的にはおすすめです。マンガ形式で簿記の概略を紹介するつくりになっているので、勉強と言うよりもマンガ感覚で読み進めていくことが出来ます。

九十九さんが使われた教材のまとめ

- 導入本:新検定簿記講義 3級/商業簿記〈平成23年度版〉

- テキスト:日商簿記2級 とおるテキスト 商業簿記

- テキスト:日商簿記2級 とおるテキスト 工業簿記

- 問題集:合格トレーニング 日商簿記2級商業簿記Ver.7.0 (よくわかる簿記シリーズ)

- 過去問:合格するための過去問題集 日商簿記2級

- 予想問題集:日商簿記2級第130回を完全予想 ラストスパート模試

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。