急がばまわれ。まずは基礎をしっかり固めることが大事です!

- 投稿者:ゆりさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:2回

- 勉強期間:約4か月

はじめに

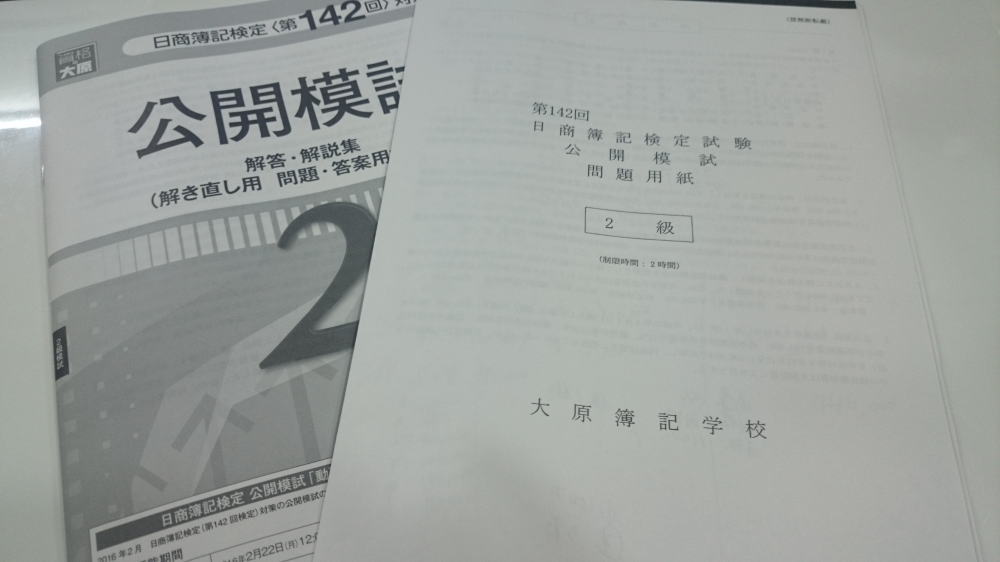

簿記1級を取りたいと思い立ち、前回の142回に3級と2級を受験してみましたが、2級のほうは忙しい時期と重なってしまい勉強ができず3級だけ合格しました。ただ、最初から2級は難しいのだろうと思っていたので、不合格のことは気にせずに、143回2級合格にむけて勉強を開始しました。

使用したテキストと電卓

- 日商簿記2級合格これ1冊 商業簿記(ネットスクール)

- 日商簿記2級合格これ1冊 工業簿記(ネットスクール)

- 簿記の教科書 日商2級 商業簿記(TAC)

- 簿記の教科書 日商2級 工業簿記(TAC)

- 簿記の問題集 日商2級 商業簿記(TAC)

- 簿記の問題集 日商2級 工業簿記(TAC)

- スッキリとける 日商簿記2級 過去+予想問題集(TAC)

- 日商簿記2級 網羅型完全予想問題集(TAC)

- 日商簿記検定 模擬試験問題集2級(ネットスクール)

- 第143回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級(TAC)

- 無敵の簿記2級 第143回直前総まとめ(TAC)

- 合格するための過去問題集 日商簿記2級 第142回対応(ネットスクール)

- SHARP EL-S752K(電卓)

合格これ一冊シリーズ(ネットスクール)は、全体的に漫画をからめて上手に説明しるという印象です。私みたいな初心者が簿記のいろはを知るのにはかなり使えると思います。ただ、スペースの関係でいろいろと省いているところもあるみたいなのでメインの教科書としては足りないかなと思います。点数をつけるとしたら90点です。

簿記の教科書シリーズ(TAC)は私のメイン教材です。TACのテキストはいろいろ種類があるようですが、説明が多すぎず、でも少なすぎずちょうどいい量に感じました。網羅性も悪くなく、オールマイティな1冊だと思います。100点満点です。

スッキリとける日商簿記2級過去予想問題集(TAC)は、141回と142回の過去問を入手するためにちょうど良かったので購入しました。解説が分かりづらいところが1つありましたが、それ以外は特に不満はありません。過去問題と予想問題のセットなのでお得感があります。90点です。おすすめです。

網羅型完全予想問題集(TAC)は一番解きごたえがありました。見たこともない論点の問題が出てきて手こずりましたが、ちゃんと復習して点数が取れるようになると難しかった分、大きな自信がつきました。100点満点です。かなりおすすめです。

模擬試験問題集(ネットスクール)は、10回分の模擬テストと頻出問題の小問題集みたいなのが掲載されています。解説が足りないと感じた箇所がいくつかありました。70点です。あまりおすすめしません。

143回をあてる直前予想・無敵の簿記第143回直前総まとめ(TAC)は、下書きの書き方や出題予想の解説動画などいろんな付録がついています。予想も結構当たっていたのでおすすめです。100点です。

過去問題集142回対応(ネットスクール)は17回分の問題が載っていましたが、古い回の問題は簡単すぎてあまり意味がなかったです。解説は詳しいです。80点です。

電卓は、SHARPのEL-S752Kを使っていました。値段も安かったし個人的には問題なかったと思いますが、積極的におすすめはしません。

3月~4月の勉強スタイル

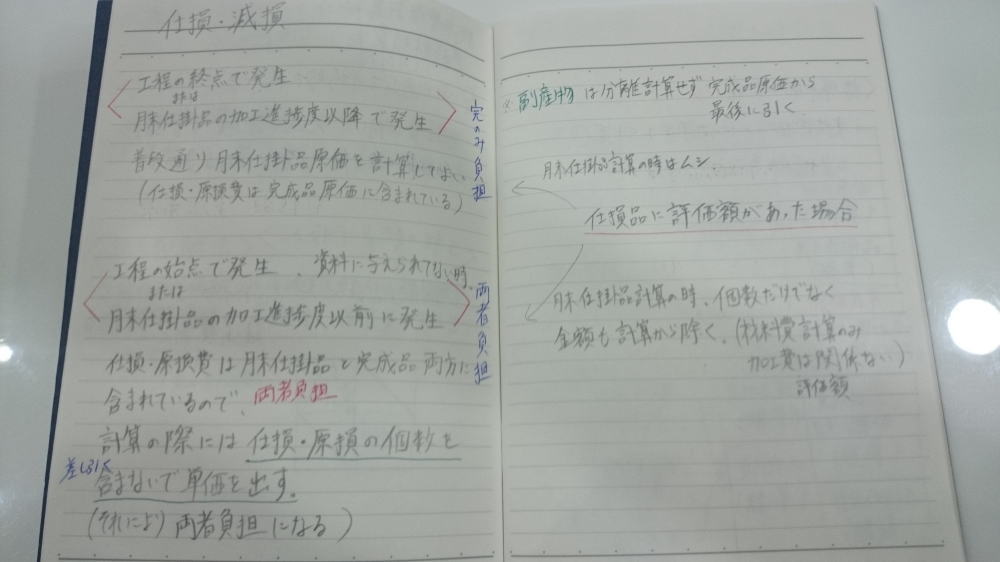

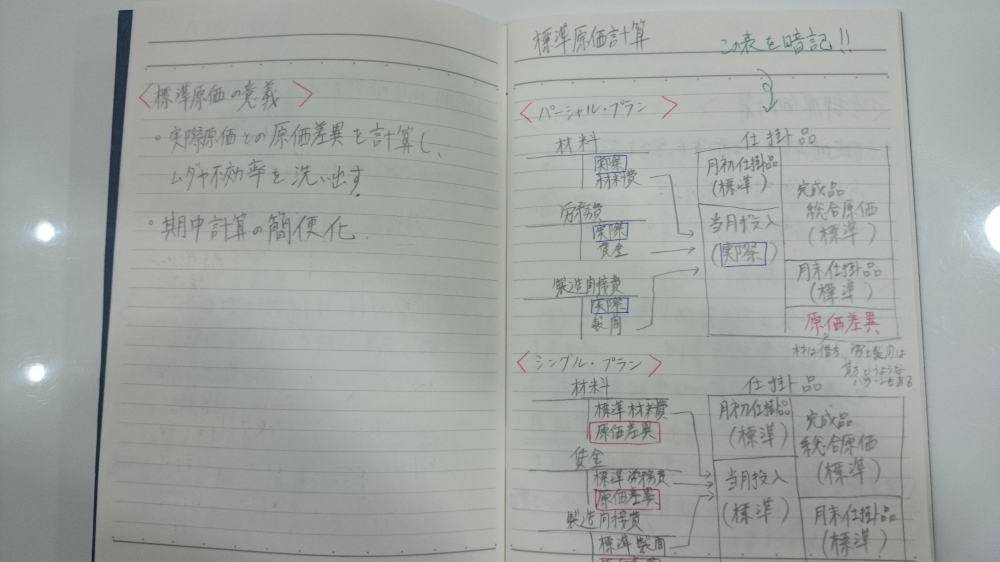

まず、日商2級の勉強内容のイメージをつかむために、合格これ一冊(商業、工業)を2回ほど実践編の手前までを流し読みしました。その後、簿記の教科書を平日はchapterを2つずつ、土日は時間の許す限り教科書を読み込み基本問題を解きました。

当初は、簿記の教科書を1回読んだあとすぐに簿記の問題集に取り掛かる予定でしたが、問題を見てもどう解いていいのか見当もつきませんでした。

そのとき、以前に立ち読みした本に書いてあった「知識はあるのに合格点がとれない。それは違います。基本ができていれば多少のケアレスミスがあろうとも合格点は取れるようになります。」という言葉を思い出したので、まずは基本をしっかりと固めることに注力しました。

何度もテキストを読み込んで、何度も基本問題を解いていたら、4月半ばには基本問題を間違えることはなくなりました。私の中で基本が固まったという手応えがあったので、次のステップ…合格これ一冊の「実戦編」を読み始めることにしました。

合格これ1冊は、「20分ミニ授業編」「実戦編」「模擬試験/過去問題編」の3つに分けられていますが、この「実戦編」は各大問ごとの頻出論点がかなり詳しく解説されているので重宝しました。商業→工業の順に読み進めていき、3日ぐらいで大方理解できるようになりました。

このタイミングで、再度、簿記の問題集に取り掛かりました。簿記の教科書を1回読んだだけでは全く解けなかったのに、時間をかけて基礎固めをした結果…問題を見ただけで解答が浮かぶようになっていました。

もちろん、全ての問題を1回で解けたわけではありませんが、解けなかった問題も解説を読めばすぐに理解できました。

5日ほどで簿記の問題集の1問~5問の対策をすべて終わらせ、その後、3日ぐらいかけて付録として付いている模擬試験(6回分)の各問題を、時間を計らずに1問ずつ解きましたが、どの回も8割~9割ぐらいは取れていました。

予想以上の手応えにびっくりしましたが、ここで気を緩めてはいけないと思い、間違えたところを徹底的に復習しました。

5月の勉強スタイル

ゴールデンウィークを利用してようやく過去問に取り掛かりましたが、私が持っていた過去問題集は124回~140回までの17回分載っているものだったので、143回から出なくなる論点は飛ばして解いていきました。

136回まではかなり簡単に感じましたが、137回・138回はやや手こずりました(この時点では、第139回以降は後に残しておきました)。

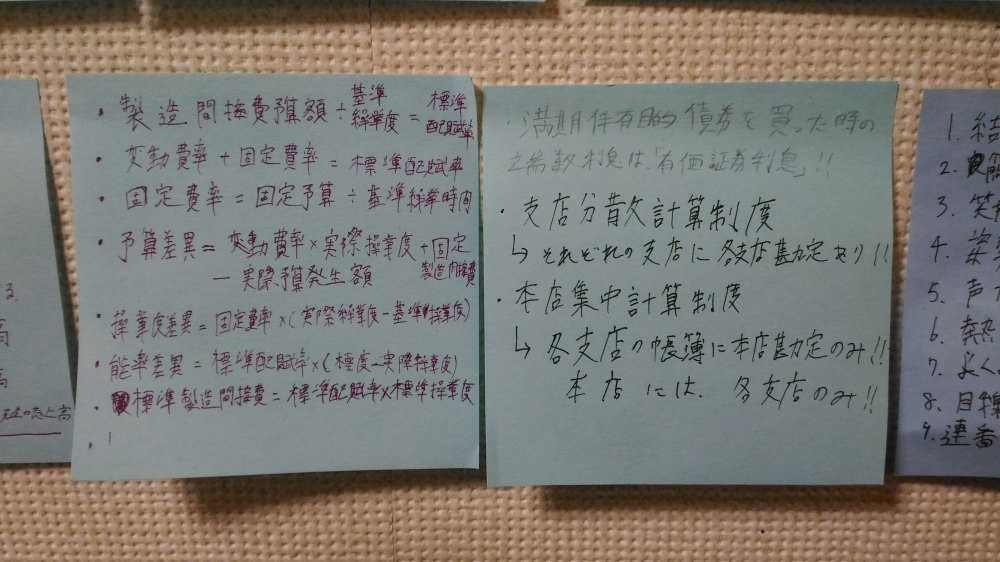

次に、模擬試験問題集に取り掛かりました。この問題集は最近の試験問題に合わせて作られているようで、かなりひねった問題が多かったです(特に工業簿記)。

いくつか解けない問題もありましたが、他の問題できちんと点数が取れていたので、合計点では8割~9割取れていました。なお、この本の解説はかなりあっさりしていますが、足りないと感じたことは特にありませんでした。

この時点においても簿記の問題集の模擬試験と同じように時間を計らずに1問ずつ解きましたが、おおまかな目安として…問1は10分、問2は15分、問3は40分、問4・5は15分ずつぐらいで解いていました。

この後、忙しくて2週間ぐらい簿記から離れてしまいましたが、どの問題でも8割~9割ぐらい取れるようになっているから大丈夫だろうとタカをくくっていました。しかし、勉強を再開して網羅型予想問題集を解き始めたところ…特に難しい問題でもないのに、いきなり8割を切ってしまいました。

私は、この2週間の間に忘れてしまっている可能性が高いと判断し、1日かけてもう一度じっくりテキストの内容を確認する作業を行いました。今になって振り返ってみると、どれだけ忙しくても毎日なにかしらの問題に触れるべきだったと思います。

テキストの内容を確認する作業を終えた後、今までにこなしてきた問題集の復習を挟んで網羅型予想問題集に取り掛かりましたが、この問題集はかなり広範囲の論点から問題が作られているようで、簿記の教科書にも載っていないような問題がいくつか出てきました。

インターネットで調べたところ、これらの問題が出題される可能性は低いとのことだったので、理解できない部分は割りきって丸覚えして対応することにしました。

網羅型予想問題集は今までにこなしてきた問題集よりも難しめに作られているそうで、結局、平均で76点ぐらいしか取れませんでしたが、問題や解説の出来はかなり良いと感じたので、時間をかけて復習に力を入れました。

特に良いと思ったのは、解説のおまけとして載っている「この問題が貸借対照表ではなく損益計算書を作る問題だったら?」みたいなところです。1つの問題でいろんな解答を考えることにより、知識がより深まりました。

ちょうどこの頃、TACの143回の予想をネットで見つけ、無敵の簿記という教材があることを知りました。

なんとなく直感で「この本は役立ちそうだ」と思ったのですぐに購入しましたが、新出題区分誌上講義の「200%定率法」と「配当権利落ち株式」のところを読んだだけで、この本を買った甲斐があった!と思いました。こっそりおすすめします。

この後、TACのあてる(予想問題集)を2日で終わらせ、残しておいた139回以降の過去問とスッキリ過去予想問題集の過去問題と予想問題3つを立て続けに解きましたが、いずれも合格点が取れたので安心できました。

ところが、最後の最後で簿記ナビ模試(簿記検定ナビでダウンロードできる予想問題)で70点しか取れずに少し焦りました。

少し疲れていたのか、普段しないようなケアレスミスを工業簿記で連発してしまいましたが、本試験じゃなくて良かったと頭を切り替えることにしました(翌日、落ち着いて解いたら98点でした)。

試験日1日の流れ

試験当日は、起床してすぐにTACの直前予想の第2予想を解きました。その後、テキストを流し読みし、少し早めの昼食をとって試験会場に向かいました。

試験会場ではテキストをパラパラめくって確認しましたが、周りのみなさんはが必死に問題を解いている姿を見て、「私も問題集を持って来るべきだったかな…」と不安になりました。

ただ、今さらそんなことを考えても意味が無いので、早めにトイレを済ませたり、緊張をほぐすためにストレッチをして時間を潰しました。

試験開始!

試験が始まると、まず最初に問題の確認を行いました。問2が大変そうだと感じたので、問1→問4→問5→問3→問2の順番で解くことにしました。問5まではかなりスムーズに行きましたが、自信を持っていた財務諸表の法人税の金額が合わなかったので焦りました

何回見なおしても金額が合わなかったので、仕方なく問2に取り掛かりました。問2は一見すると難しそうですが、前半の半分ぐらいは予想問題等でよく見るような形の問題でしたので、ここを取りこぼさないように細心の注意を払って問題を解きました。他方、後半は慣れないかたちでかなり難しく感じました。

とりあえず、分かるところだけを埋めようといろいろ試行錯誤していたら、時間切れになってしまいました。

まとめ

試験は87点で合格していましたが、反省点を挙げるとすれば…問1から問5までの5問を通しで解かずに1問ずつ解いていた点です。2時間かけて全5問を解くという練習をしなかったので、試験の最後のほうはかなり疲れてしまいました。まとまった時間が取れる方は、ぜひ5問を通しで解くことをおすすめします。

あとは、細切れの時間を有効活用してテキストを何度も読み、問題集(簿記の問題集の模擬試験と網羅型予想問題集)を徹底的にやりこんだのが今回の勝因だと思います。特に、まとまった勉強時間を確保しづらい社会人の方は、細切れの時間の使い方が合格のカギになると思います。

管理人コメント

ゆりさん、簿記2級試験の合格おめでとうございます。また、合格体験記をご投稿いただきありがとうございました。

最後の「まとめ」のところでゆりさんもおっしゃっていますが、過去問や予想問題はできるかぎり第1問~第5問まで通しで解くことをおすすめします。

本試験では、各問題の難度に応じて解く順番や時間配分を臨機応変に変更する必要がありますが、ぶっつけ本番ではうまくいかないことが多いので、過去問や予想問題を使ってきちんと練習しておきましょう。

また、一度簿記から離れてしまうと再スタートを切るのに多大な労力が必要になります。仕事や家事、育児等が忙しくて机に座って勉強する時間がないときでも、5分、10分程度の細切れ時間を有効活用して勉強を継続することをおすすめします。

ゆりさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:日商簿記2級合格これ1冊 商業簿記

- テキスト:日商簿記2級合格これ1冊 工業簿記

- テキスト:簿記の教科書 日商2級 商業簿記

- テキスト:簿記の教科書 日商2級 工業簿記

- 問題集:簿記の問題集 日商2級 商業簿記

- 問題集:簿記の問題集 日商2級 工業簿記

- 問題集:日商簿記検定 模擬試験問題集2級

- 過去問題集:合格するための過去問題集 日商簿記2級

- 過去&予想問題集:スッキリとける 日商簿記2級 過去+予想問題集

- 予想問題集:日商簿記2級 網羅型完全予想問題集

- 予想問題集:第143回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級

- 直前対策本:無敵の簿記2級 第143回直前総まとめ

- 電卓:SHARP EL-S752K

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。