解けない問題を極限まで無くす、という姿勢が重要です!

- 投稿者:ぽぽぽさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:6回

- 勉強期間:約2年

はじめに

私は会社員です。高い学歴もなく、仕事で簿記の知識を使うことはほぼありませんが、簿記自体にはなんとなく興味がありましたので挑戦することにしました。

ちなみに、3級は意味がないと考えて受験していません。これは3級が必要ないということではなく、私の目的達成には必要がないという意味です。合格するまでの過程において、3級というか基本の重要性を認識できました。

なお、本体験記は、一人でも多くの皆様に読んで頂きたい (しかも楽しく)、という私の思いから、あえて崩した表現をしています。不快な点があるかもしれませんが、私の思いを受け取って頂き、ご容赦頂ければ幸いです。

これまでの勉強の歩み

第141回(2015年11月)試験

ネットや過去問題を見ながら勉強。商業簿記も工業簿記もひととおり、2級の範囲に限って基本は分かったが、応用力は全く無し。つまり、とりあえず勉強したという感じで、こんなもんで合格できるだろうと思っていた。

答えを見れば納得できるが、実際に問題になると解けない状態。勉強時間は、1~2時間程度を週に5回程度。141回本試験の結果は、おそらく10点前後。

第142回(2016年2月)試験

前回のひどい結果にも関わらず、このままなんとやくやっていれば合格できるだろうと思っていた。簿記ナビの過去仕訳問題と工業簿記全般を中心に問題を解く。

第2問や第3問対策はなんとかなるだろうと考えて、たまに解く程度。勉強時間は、相変わらず1~2時間程度を週に5回程度。

142回本試験の結果は、またもやおそらく10点前後。ここで自分のアホさに気付くと同時に、片手間程度から本気にならねばとやっと気付く。

第143回(2016年6月)試験

勉強時間は諸事情によりあまり変えられなかったが、明らかに意識や本気度が変わり、一問一問に対する取り組み方が濃くなった。

第2問の固定資産や有価証券等を中心に問題を解き進めるうちに、ある程度は解けるようになったが、依然として初見の問題に対する対応力が不足していたとは思う。

143回本試験の結果は、50~60点。仕訳は3問解けた。部門別も解けた。第2問と第3問は、半分くらい解けた。第5問の標準原価がほとんどできなかった。

第144回(2016年11月)試験

基本が分かったつもりでいたのではないかと自分に疑問を感じる。3級と2級の教科書をようやく購入する (実教出版とTAC)。

ここで、工業簿記の確実性を得ることの重要性も強く感じる。知っているだけで満足していて、完璧に解けるようにするという詰めが甘いことにも気付く。

さらに、得意を伸ばすのではなく、苦手を無くすという意味を体感する。丸善で実教出版のテキストに偶然、めぐり合う。中身を見た瞬間に、何故かこれだ!!!と電流が走る。

ひたすらテキストを読んで、問題を解いたところ、費目別・部門別・標準・総合・直接…工業簿記がどんどん得意になっていく。ただ、個別原価計算だけはなかなか上手く解けず、苦手意識が残ったままでした。

商業簿記は正直、何をしたら良いか分からなかった。実教出版のテキストを使って3級を中心に勉強する。勉強時間の割合は以前と変わらず、商業3・工業7ぐらい。

144回本試験の結果は、60点前後。商業簿記が足を引っ張った。特に第2問。確かに試験の環境では苦戦したが、後からじっくり考えるとなんて事はないと思った。まだまだ対策不足なのか…。

第145回(2017年2月)試験

模擬問題では70点以上の確率も増えたし、初見の問題に対する対応の考え方も分かってきた。ひたすら解くの繰り返し。

商業簿記は依然としてどうすれば良いか分からなかったが、実教出版をターゲットにどんどん繰り返す。勉強時間の割合は商業7・工業3ぐらい。

本試験後は、合格できたかも…という良い感触があった。問題の難易度は高くは無かったが、解答速報を見てまさかの第2問の単位ミスに気付く。頭が真っ白になる。

計算中に違和感を感じながらも強行突破して失敗した。気付けていれば、70点以上は確実だった。かなり落ち込む。ストレスで大食い。。。

今でもこの瞬間は、昨日の事の様に覚えているし、これからも忘れる事は無いだろう。そのぐらい自分が情けなかった。

第146回(2017年6月)試験

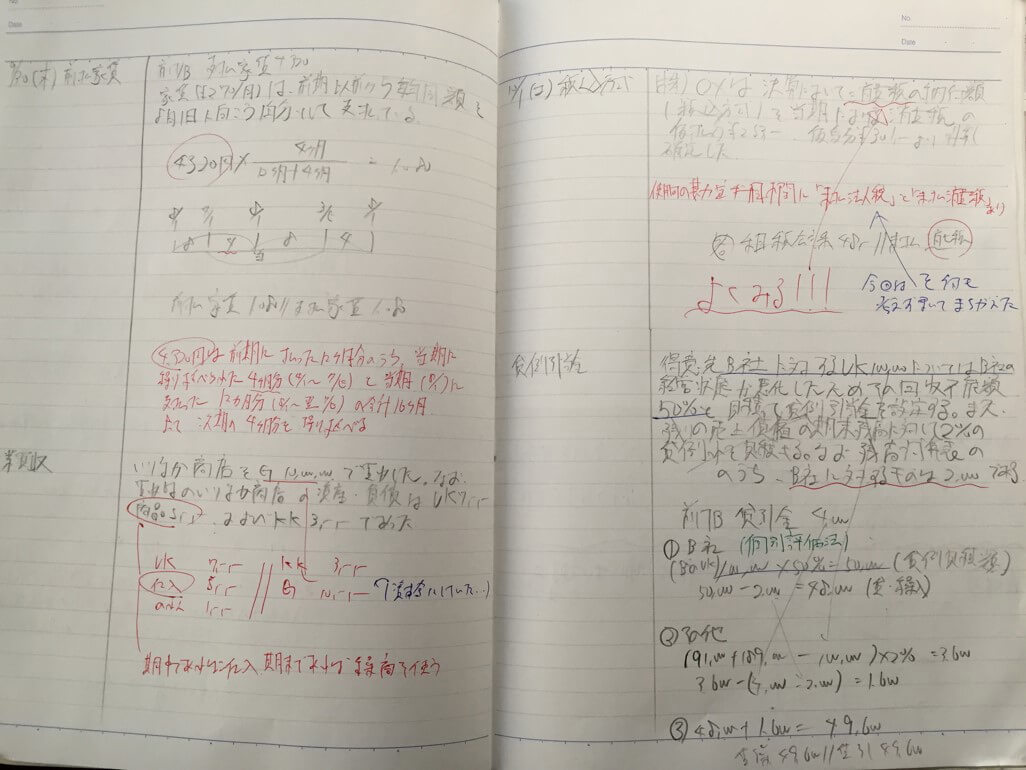

商業簿記は、間違いノートを作った。同時に、商業簿記の苦手分野の克服 (有価証券の売却処理など) に努めると、段々と正解率が上がってきた。

第2問対策は予想問題のみとし、苦手分野の仕訳と新論点に時間を費やした。工業簿記は対応力も付いたし、基本を忘れないように簡単な問題を繰り返す。

これまでは、本試験前にネット等で試験予想問題を参考にして狙いをつけていました。でも、今回はそれを止めました。どの論点がきても最低70点は狙える対応力があると思ったからです。

ただ、TACとNSの予想問題は解きました。あくまで商業簿記の苦手の克服に重点を置きました。本試験2週間前からは、勉強時間の割合を予想問題5:商業簿記3:工業簿記2くらいにしました。

146回本試験の結果は、自己採点では20→15→16or18→20→17 (88or90点) くらい。神様、どうもありがとうございます。

勉強時間と勉強形態

勉強時間は、基本的には平日の夜が中心です。土日は動画等を中心にして、あくまで仕事に影響が無い範囲にしました。

勉強形態は、私は人の話が聞けないのと、自分のペースで処理したかったので独学で行いました。講座等に通うのは、検討の余地無く検討外でした。

疑問点については、全くの初心者であった事が幸いして、解説を見てそういうものかと割り切る事ができた為、寝れなくなるほど引っかかる様な疑問は起きませんでした。

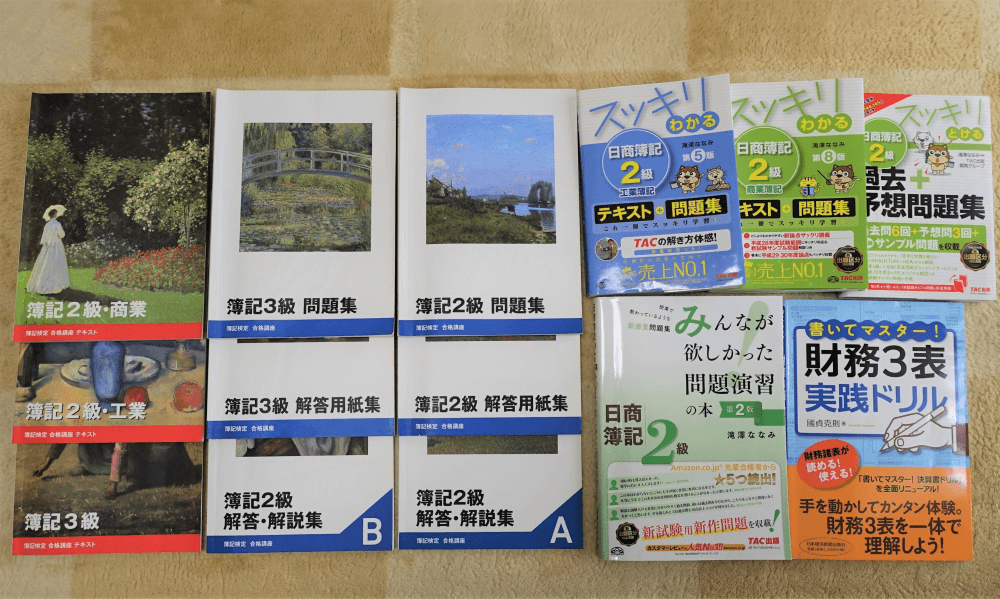

使用した教材

- 実教出版 商業簿記・工業簿記の模擬問題

- TAC 簿記の教科書 (商業簿記) 2級と3級

- TAC 完全網羅型問題集 2級

- ネットスクールのラストスパート、TACの直前対策 (各回)

テキストは、実教出版が私にあっていました。ある程度基本が身につけば、実教出版のテキストはあらゆるパターンが網羅されているので、とても良いです。

テキスト自体も分厚くもないし、価格も安いです (しかも量が多い)。私は実教出版の関係者ではありませんが、あまり推薦されていないのがとても不思議なくらいです。事実、私は偶然、丸善で見つけました。

簿記の教科書は分かり易さという点で、初心者に良いと思います。また、TACやNSと同じくらい知名度があるパブロフは、あっさりしすぎて解説が不足していて、私には合いませんでした。

予想問題集は、TACとNSを選ぶ人が多いと思います。個人的にはNSをお勧めします。基本的処理を問う問題が多いからです。

TACは、本試験を想定しすぎて基本を理解している前提での深い問題になります。要するに難しいので、解いていて時間もかかるし、点数が取れないので自信も無くします。

なお、電卓には全くこだわりがありませんので、学生の頃から使っていた物を引っ張り出して使いました。

簿記に対する私の考え方

簿記をマスターするために決定的な対策は、現状の実力を把握して、テキストや勉強時間など自分にベストな方法を試行錯誤しながら見つけていく事に落ち着くのではないかと思います。

学習上の攻略法①

苦手というか、解けない論点やパターンをどれだけ減らすことができるかに尽きると思います。可能な限り多くの情報に触れて挑戦をして、フィードバックすれば自然と実力は上がります。解けない問題を極限まで無くすという姿勢が重要だと思います。

学習上の攻略法②

学習の段階では、自分の実力で解ける問題は確実に得点する、解けないならスパッと諦めるという事も重要だと思います。

手をつけた問題は100%確実に得点する、中途半端になるなら手をつけないという考え方を私は持っています。諦める時は、さっさと解説を見ながら答えを出す訓練に切り替えました。

試験日1日の流れ

2:30

就寝。金曜の夜から土曜の朝にかけて寝すぎた為、遅めの就寝。

8:30

休日のいつもと同じ起床時間。軽い風邪をひいたのか、少し身体が重い感じがしました。ソファでまったりリラックス。たまに商業簿記のポイントを思い出してみる。

10:00

コンビニでハンバーグ入りカレードリアを買ってきて堪能。辛かったですが、水分は必要最小限に抑えました。その後、12:00まで好きな音楽を聴いてリラックス。

12:00

車で移動。渋滞はなく、風が心地良い。6回目の受験ともなるとあまり緊張していない。服装は、今度こそという気持ちを込めて、あえてスーツにしようかと思いましたが、リラックスが大事だと思い直し、普段着にしました。

12:15

試験会場の駐車場に到着。車内でいつも間違えるポイントを整理した資料を再確認。鏡を見て、眉毛を整え、鼻毛を確認してから降車。これで身も心も一段と引き締まった。

12:55

会場に移動。一番乗り。受験者は10名程度の様子。机は一人に1台。しかも長机。また、他受検者との距離もゆったり。しかも椅子は学校にあるような小さくて硬いのではなく、大きくて役員さんが座るようなフカフカさ。思わず寝てしまう様な、かなり良い環境だ。室温もバッチリだ。

机上に鉛筆や受験票などを置いてから、ネットスクールのラスパの商業簿記の仕訳を解く (今回が3回目くらい)。これで頭と指のウォーミングアップ。調子は悪くない。むしろ、集中できる感覚がある。

13:15

お手洗い。水分はいつもより控えているが、特に身体に影響はない模様。起床時に感じただるさも緊張の為か感じられなくなっている。

13:25

荷物を片付ける。電卓を軽く叩いて指の動きをさらに滑らかにする。

13:30

試験案内と配布物の受取り。解答用紙に名前等を記入しながら試験問題を予想。第2問は銀勘、第3問は精算表、第4問は標準原価、第5問は総合原価計算と把握。そして、単位が全て円であることを確認。よしっっ。いけるかも。

13:35

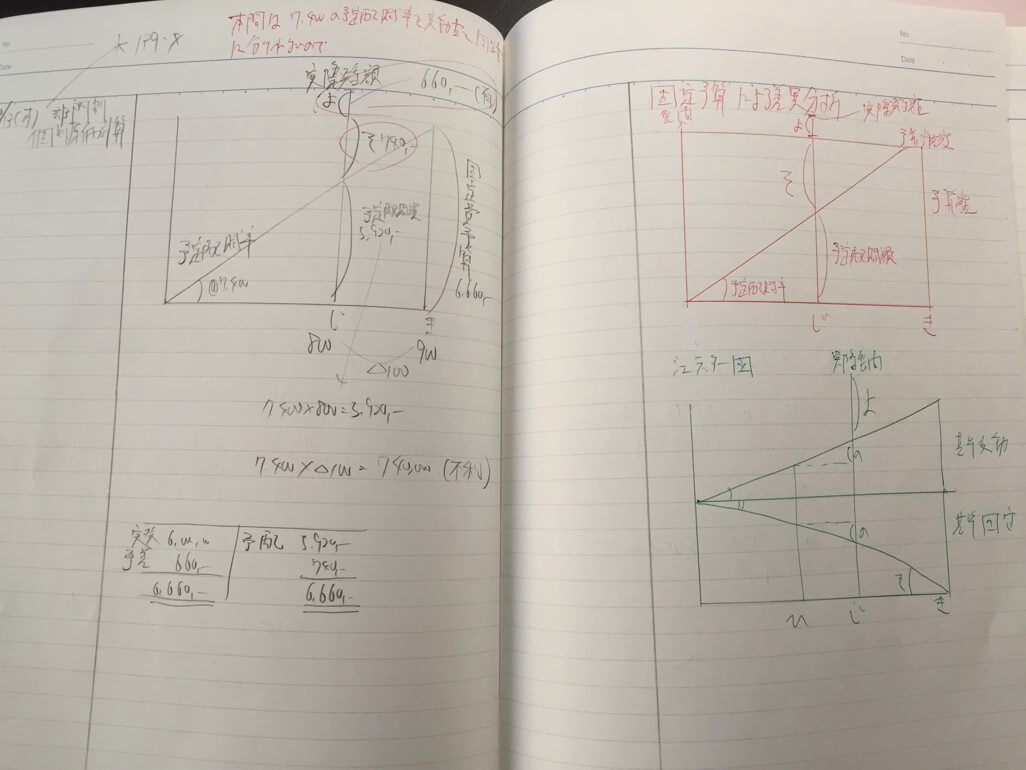

試験開始。他の問題は見ないで真っ先に第4問へ。得意の標準原価計算だ。数字やカンマが、緊張であまり上手く書けず、何回か書き直す。読みやすい丁寧さを忘れてはいけない。落ち着け、自分。

原料と仕掛品の処理について、仕掛品は簡単に解けたが、原料の差異計算で苦戦。とりあえずこの段階でストップ。

13:45

第5問へ。これも得意の総合原価計算だ。わぉ、これは簡単だ。これで良いのか (これで良いのだ) と思いながら電卓を打つ。とにかく打つ。字を書く手も安定してきた。気持ちもかなり落ち着いてきたぞ。

単価計算で減損を含めるか含めないかで迷う。含めると小数第2位になるが、含めないと端数は出ない。どっちだ。端数は出ないのが正解なのか…。

今回の問題は完成品のみ負担の仕損減損だ。完成品数量に減損を含めるのだから、とりあえず含めた単価を記入するが、後から再度考えると決める。

13:55

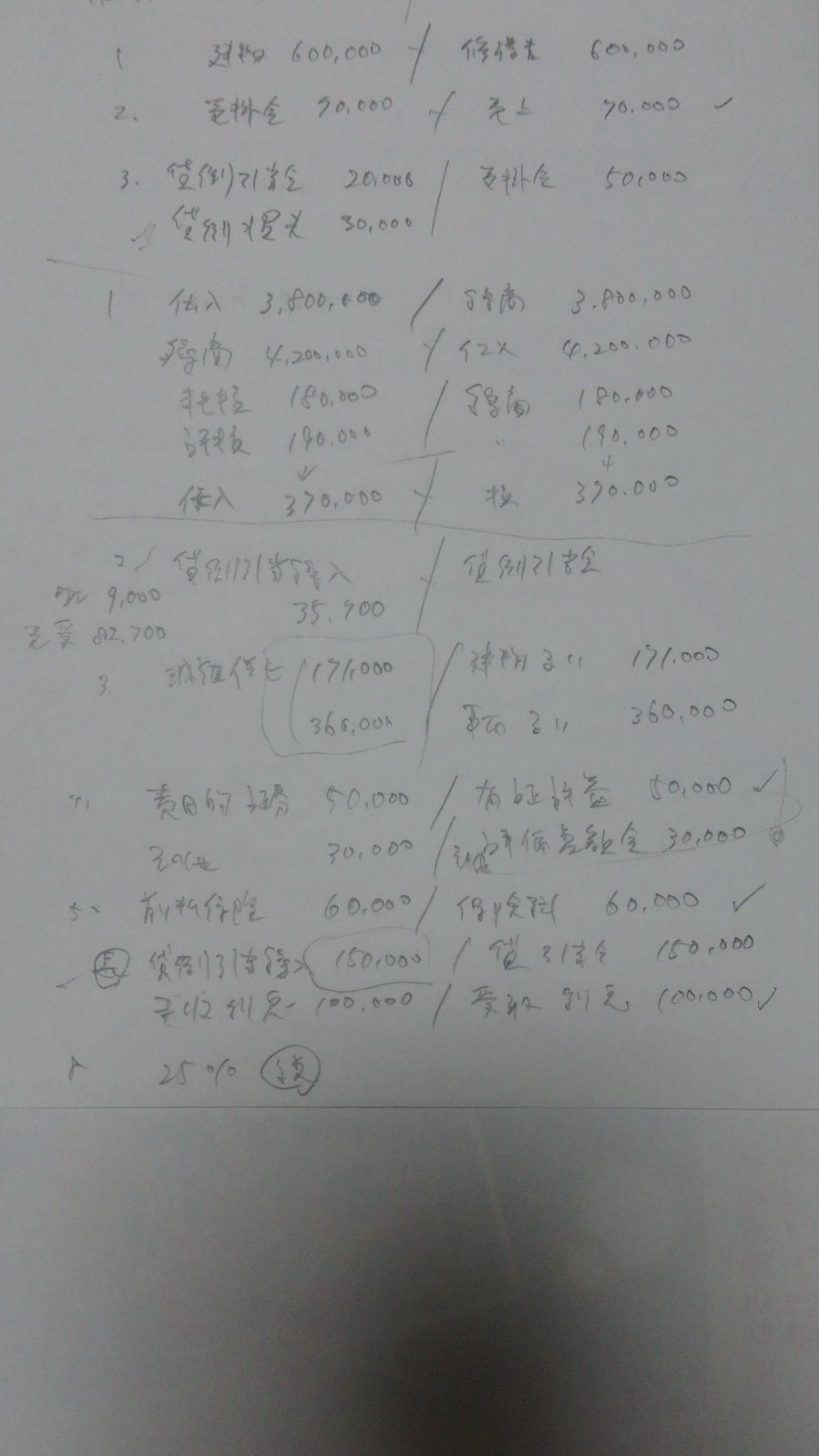

第1問へ。特に現金預金と当座預金に注意して、勘定科目がリストにあるかを確認しながら解く。漢字が上手く書けず、何回か消し直す。再度、落ち着けと自分に言い聞かせる。数分後、あれっ、終わっちゃった。迷った問題は、一つもない。

14:05

第2問へ。当社の修正仕訳にとりかかる。②の借方が現金か売掛金か迷う。とりあえず相手振出の小切手だから現金と書いて、後から考えると決める。

次に銀行残高へ。あっさりとできたが、両者区分調整法で算出した額と合っていない。何かが違うと気付く。色々と考え直して、何パターンか計算してみるが、合わない。焦る。まずい、銀勘での失点は致命的だぞ。さらに焦る。いったん、気持ちを持ち直すためにここでストップ。

14:25

第3問へ。残り70分くらいだ。少し気持ちは焦っている。

特に問題なく、仕訳が終わる。そして、精算表に記入。あっさりと埋まる。精算表は、部分点狙いの方針だ。繰越利益剰余金と当期純利益 (損失) を残して、ストップ。あまりのスムーズさに一気に合格の気が高まる。しかし、まだまだ油断はできないんだ。

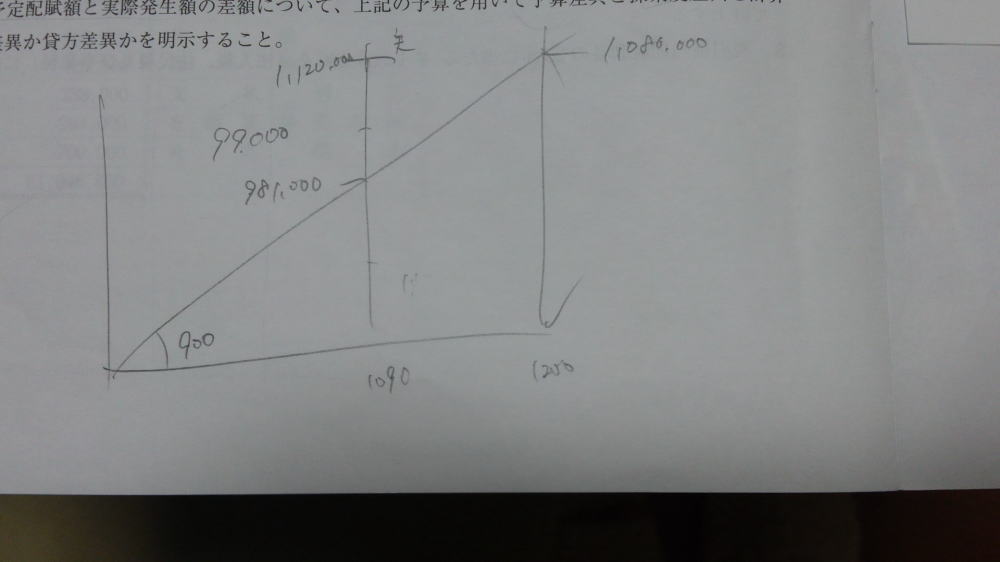

14:50

第4問へ。原料の差異をゆっくり考える。価格と数量のボックス図を作り、当てはめる。帳簿から借方 (不利) 差異になるはずだ。最終的にはばっちり解けたが、思いのほか時間がかかったように感じた。でも、これでいよいよ合格へのカウントダウンが始まったぞ。

15:15

第2問へ。自分の計算した銀行残高があっているのか、両者区分調整法があっているのか、いずれも違うのかと深く考える。どっちも合っている様にしか思えない。何故だ…。

さらにパターンを考えて、解答用紙の銀行残高を何回も書いては消してを繰り返す。とにかく繰り返す。おっとここで残り10分コールが室内に響き渡る。やばいぞっっっ。

結局、両者区分調整法で当社側に修正仕訳の①と④を含めていた事に気付く。修正する。もちろん、銀行残高と両者区分調整法の数値が合致した。転記等を終える。やった合格だ。確信した。

そして、修正仕訳の②を何故か現金から売掛金に書き変える。最後の最後に私は何をやっているのだ…。

15:32

時計を見る。合格の安堵感と、終わったという余韻に浸り、見直す気力なし。

15:35

試験終了。これでしばらくは、簿記の事を忘れられる。辛かった…特に145回の後は。

管理人からぽぽぽさんへ追加の質問

| 今回、勉強に使われた電卓の機種を教えてください。またその電卓は他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| 電卓の機種は「AURORA DT160TA」です。

液晶の角度が変えられませんので、使用場所の照明の位置により、見にくい時があります。他人にお勧めしようというレベルではありませんが、ごく一般的な電卓として二級程度ならば問題ないと思います。 良い点は、文字盤が大きくて、キーの間隔も広いので、私の様なゆっくり正確に打つ性格の人には向いていると思います。 |

| ぽぽぽさんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

| 商業得意

得意という分野は特にありませんが、変わりにこれは絶対無理という論点もありません。第1問の仕訳形式ならどんな問題でもかかってこいという感じです。 間違えやすいのは、第3問型式の貸倒引当金繰入額の計算です。仕訳は卒なくできるのですが、先に処理した売上債権の増減を見落としてしまう事はあります。 あとは減価償却の問題も建物か備品のどちらが複数処理の場合がほとんどですので、一方を出すのを忘れてしまう時もあります。 また、三級を飛ばしているので、記帳は苦手では無いけれど時間がかかります。たまに借方、貸方がごっちゃになりますので。その意味では第2問の有価証券や固定資産は苦手と言えるかもしれません。 工業得意 個別原価計算以外は好きだし、得意です。標準原価計算は特に得意になり、どんな問題でも対応できるようになりました。総合原価計算も全てのパターンをこなせる自信があります。 その他、費目や部門別、本支店会計も実教出版のおかげで卒なく解けるようになりました。 |

管理人コメント

ぽぽぽさん、簿記2級試験の合格おめでとうございます。また、合格体験記をご投稿いただきありがとうございました。

ぽぽぽさんの合格体験記でぜひ参考にしていただきたいといいますか、反面教師にしていただきたい(ぽぽぽさん、ごめんなさい)のは、「3級を飛ばして2級から受験する場合も、ひととおり3級の勉強をしたうえで2級に進むこと」「最初からきちんとテキストを買って勉強すること」の2点です。

簿記の学習においては、王道スタイルで勉強することが短期合格・一発合格への一番の近道になります。まずはテキスト・トレーニングで基礎固めをし、その後、過去問や予想問題などで応用的な力を身につけましょう。

また、学習上の攻略法①の欄で「解けない問題を極限まで無くすという姿勢が重要」と書いていただきましたが、この点は私も同感です。ぜひ見習っていただきたいです。

得意論点の問題はスラスラ解けて高得点が取れるので楽だと思いますが、得意論点をさらに伸ばしても全体の点数はなかなか伸びません。

一方、苦手論点の問題は解くのに時間がかかりますし、最初はほとんど点数が取れないので精神的にきついと思いますが、苦手論点を克服すると一気に点数が伸びます。

個人的には、苦手論点の問題を集めて短期間に集中して解く「まとめ解き」がおすすめです。

ぽぽぽさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商3級 商業簿記

- テキスト:みんなが欲しかった 簿記の教科書 日商2級 商業簿記

- 問題集1:日商簿記検定模擬試験問題集3級 商業簿記

- 問題集2:日商簿記検定模擬試験問題集2級 商業簿記・工業簿記

- 予想問題集1:日商簿記2級 網羅型完全予想問題集

- 予想問題集2:第146回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級

- 予想問題集3:第146回試験 日商簿記2級ラストスパート模試

- 電卓:AURORA DT160TA

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。