パブロフ簿記と簿記検定ナビのいいとこ取りで短期&一発合格!

- 投稿者:はとりさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約1か月

はじめに

私は商業高校出身です。(ですが、情報処理系でしたので簿記は苦手でした)3級は在学中に取得しましたが、数字に強い苦手意識を持っており、恥ずかしながら20代の今でも1ケタの足し算をコッソリ指で折って数えることをしている位、とにかく計算や数字が苦手でした。

このまま、「自分は数字がだめなんだ」マインドに洗脳されてしまうと焦り、2014年の目標として簿記1級を取得し、日経新聞をそつなく読めるかっこいい女性になりたいと思って、数年ぶりに簿記検定を受けようと思い立ちました。

私は、リサーチなしに物事を進めてしまう癖があり、2級を飛ばして1級を取得しようと通信教材を申し込んでしまいました。(これが2013年の11月下旬の話です)

当然のことですが、1級のテキストの言葉が全く理解できず、年明けまでだらだらと勉強しておりました。元々、2級と1級の内容の乖離が激しいと聞いていたので、1級から勉強しても問題ないという甘い考えでした。

モチベーションも下がり、このままでは一生1級にも受からないと思い、2月23日に行われる2級の試験を受けて、下地をきちんと作ろうと思い立ちました。

貴重な年始年末休みもぼんやり過ごしており、結局、検定申し込み期限の3日前に滑り込みで検定代金を支払い、本屋でテキストを買って、1月中旬より心機一転、2級の学習を始めました。

使用テキスト

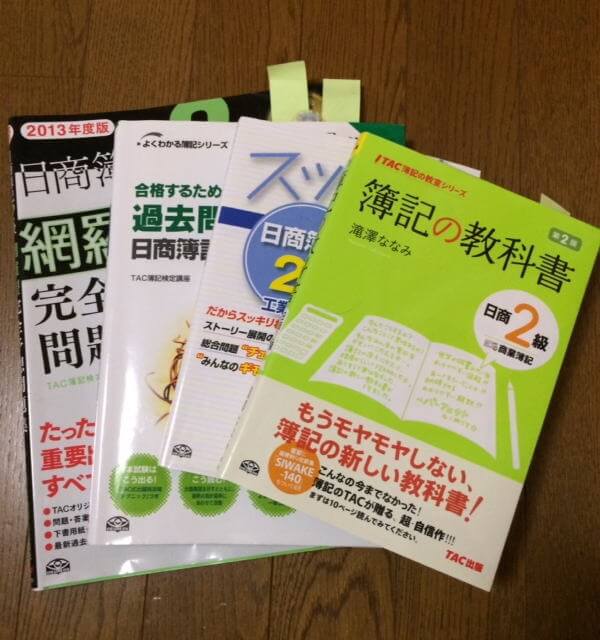

- 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格日商簿記2級 商業簿記 テキスト&問題集

- 簿記教科書 パブロフ流でみんな合格日商簿記2級 工業簿記 テキスト&問題集

- ドンドン解ける! 日商簿記2級過去問題集 ’13~’14年版

- iPhoneアプリ パブロフ簿記2級 商業簿記

- iPhoneアプリ パブロフ簿記2級 工業簿記

- 簿記検定ナビ様が無料配布してくださっている簿記2級・仕訳問題対策

勉強方法

まずは、10日間で商業簿記と工業簿記のテキスト&問題集を読み込み、単元ごとの練習問題を解きました。通勤時間が往復で3時間弱ありますので、電車内ではとにかく読みます。(座ると寝てしまうため、立って読んでいました)

仕事の昼休み等の隙間時間には、アプリで勉強をしていました。商業簿記のアプリは仕訳問題がたっぷり入っておりますので、1分でも時間ができたらアプリを起動て仕訳を解きまくりました。

簿記検定ナビ様でも言われております「仕訳を制する者は、簿記を制する」という名言を胸に刻み、ゆっくり急げの精神でひたすら仕訳を繰り返しました。

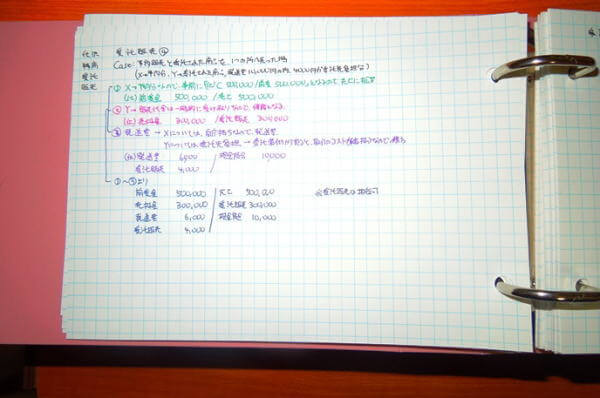

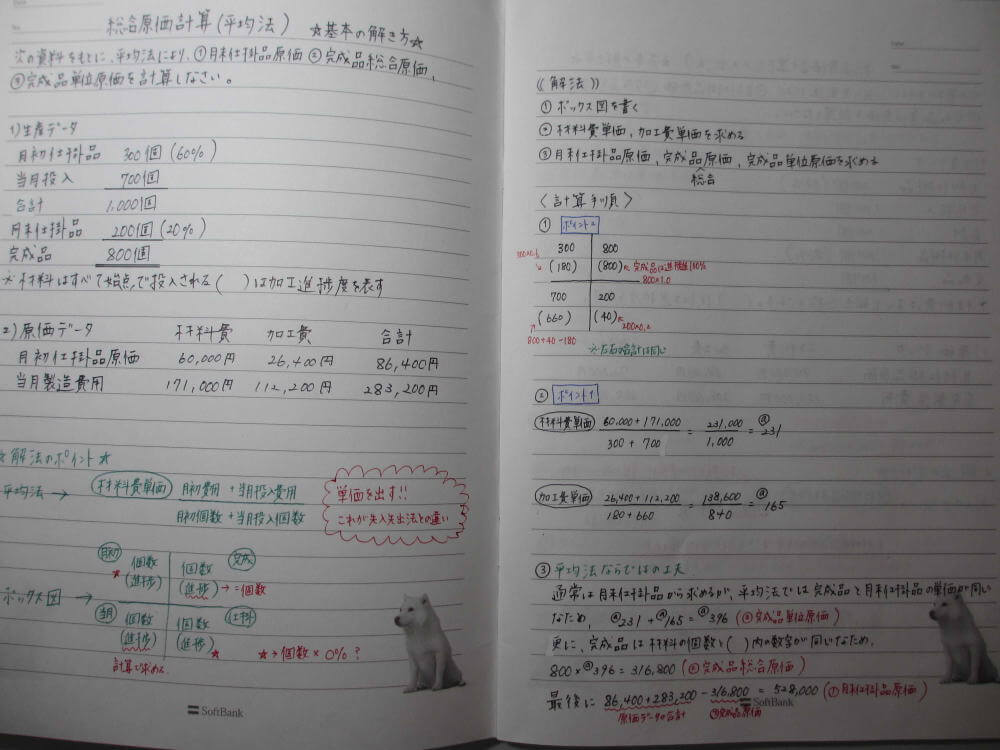

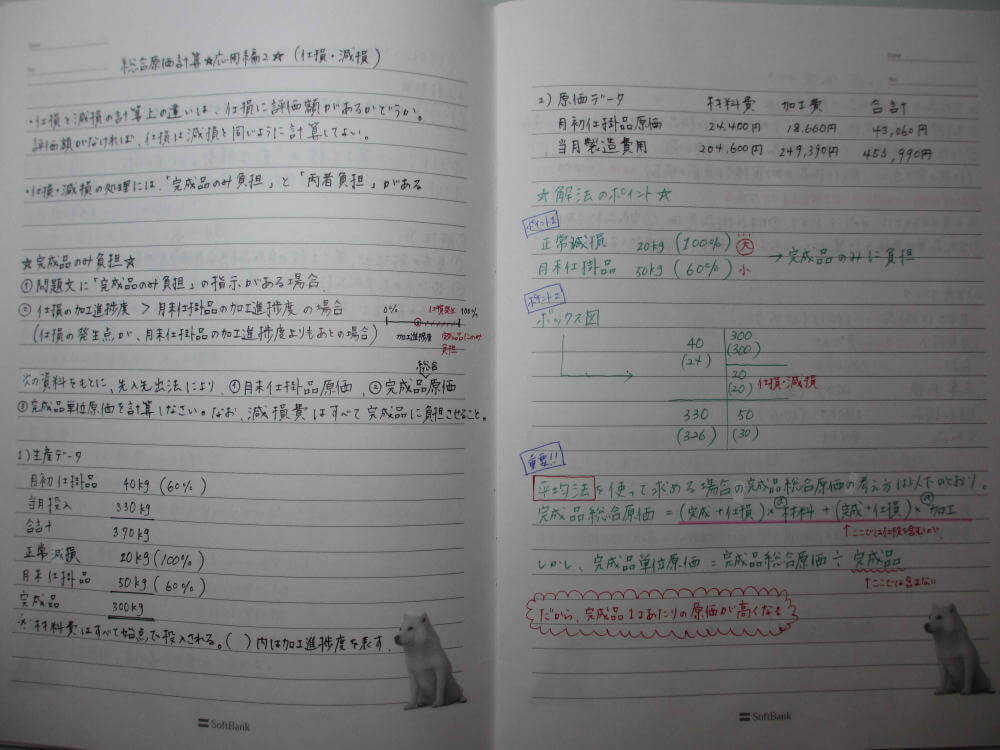

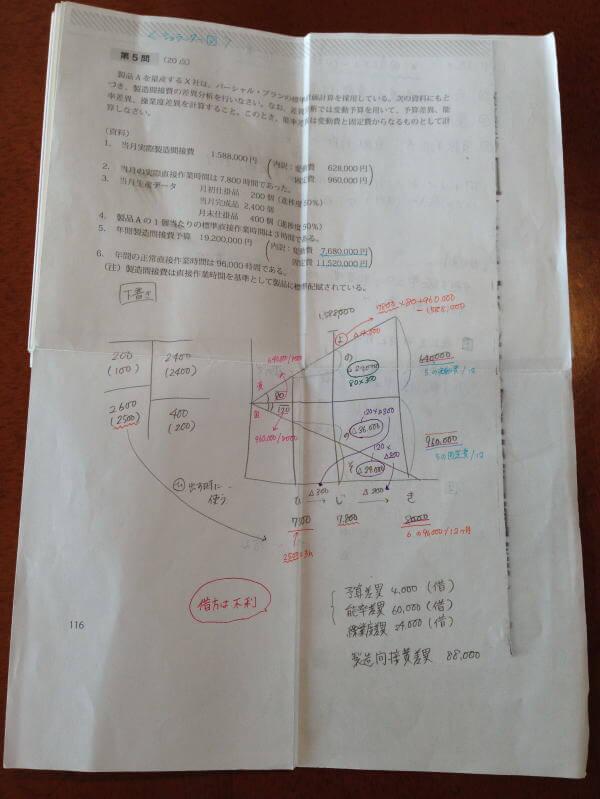

工業簿記のほうは、手を動かすことが基本であるとテキストに書かれていたため、朝7時からカフェで1時間弱、演習を重ねました。工業簿記のほうはとにかく仕掛品と加工費のBOXを書き、シュラッター図を書きまくりました。

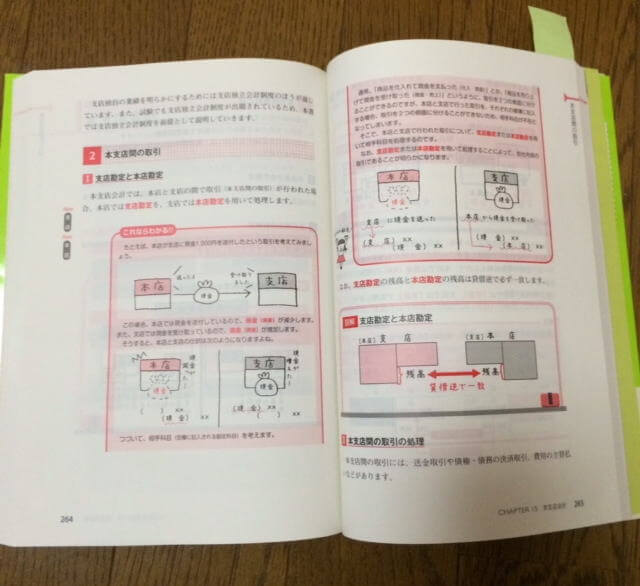

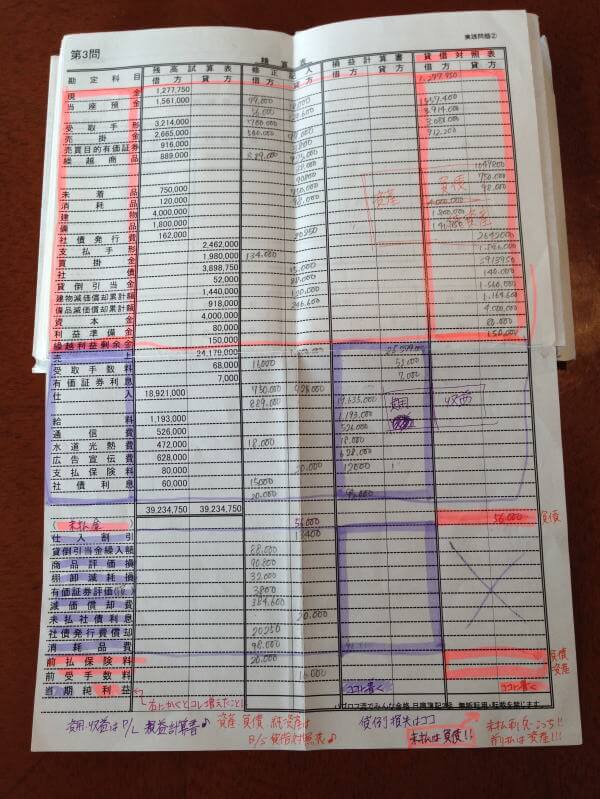

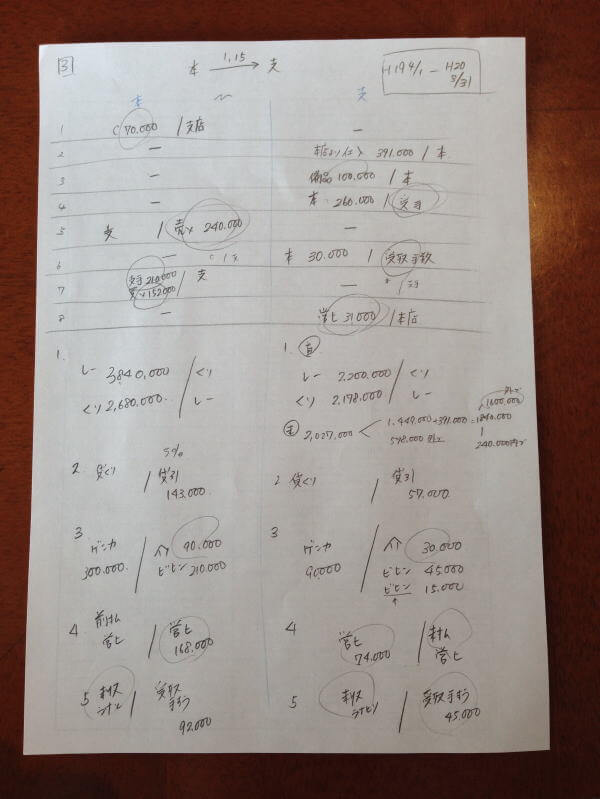

テキストが一通り終わりましたら、テキスト特典の実践問題6回分を出版社様のホームページからダウンロードして解いていきました。本支店会計の財務諸表作成はもとより、久しぶりに見る精算表・貸借対照表・損益計算書に、最初は0~6点しか得点できないというひどい出来でした。

しかし、残された時間が少ない上に、インプットよりもアウトプット重視の学習を大切にしたかったため、解説を読みとにかく手を動かし続けました。

休日は2~3回分まとめて解き、最終的に実践問題6回分を3回転させました。それでも、間違えるポイントは同じところでしたので、きちんと頭で理解していないところもありました(涙)

2月に入ってからは、過去問に取り組みました。時間的にきつい時もありましたが土日は6~7時間座って勉強しました。(平日の飲み会などは断らず、遊びにいっていました(笑)陰で努力する自分かっこいいとすごい厨二脳です^^;)

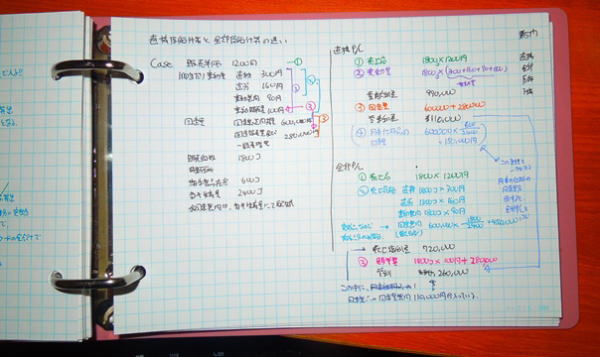

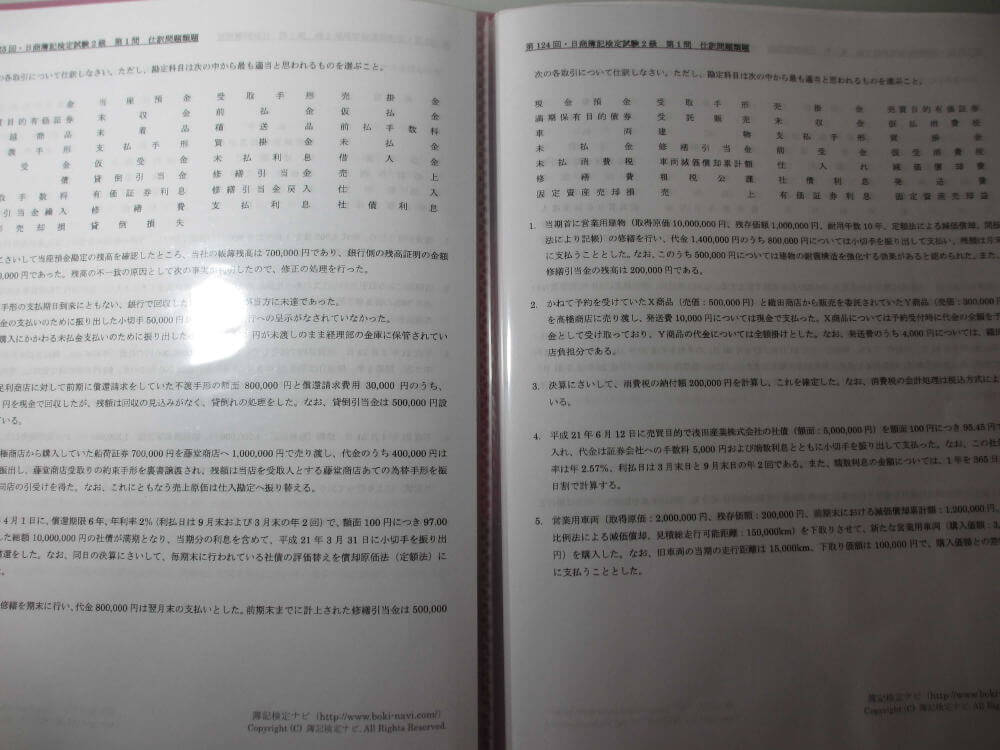

15回分入っている過去問題集を購入しましたが、1回転終わったときには、試験まで残り10日ほど。このままやみくもに2回転するのはどう考えても時間が足りませんので、簿記検定ナビ様やパブロフ簿記様のブログ、他の簿記サイトも見て回り、各所が出している出題予想と自らの苦手論点(本支店会計、清算表作成、工業簿記の勘定連絡、CVP分析、費目別計算、個別原価計算)の過去問部分を大量にコピーして、最低3回、最高で8回解きました。

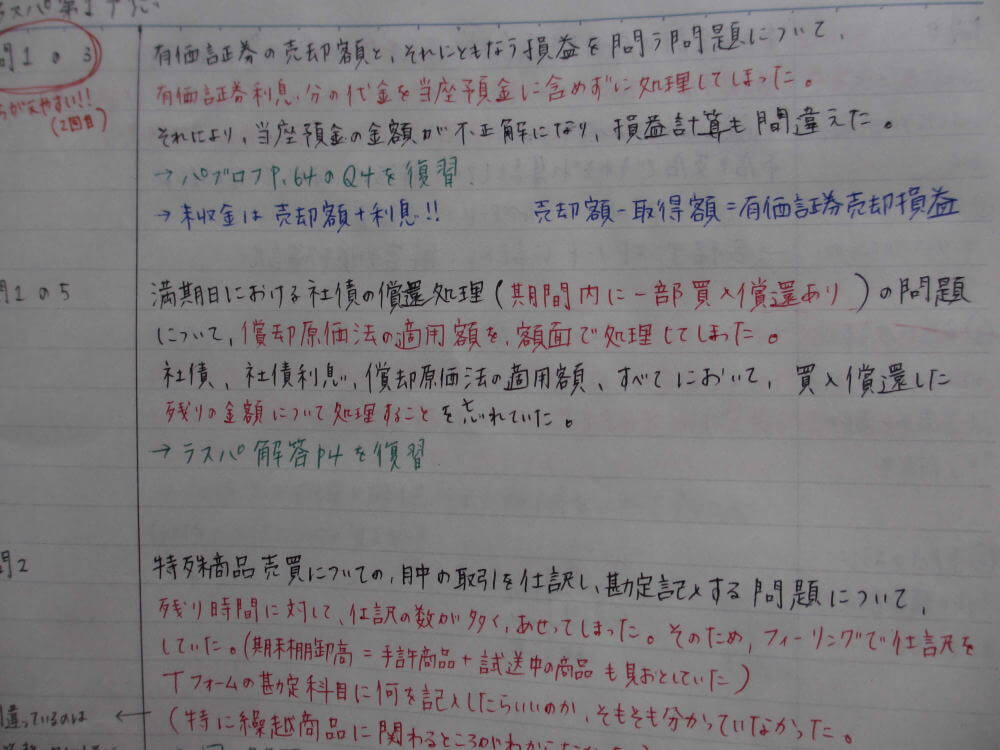

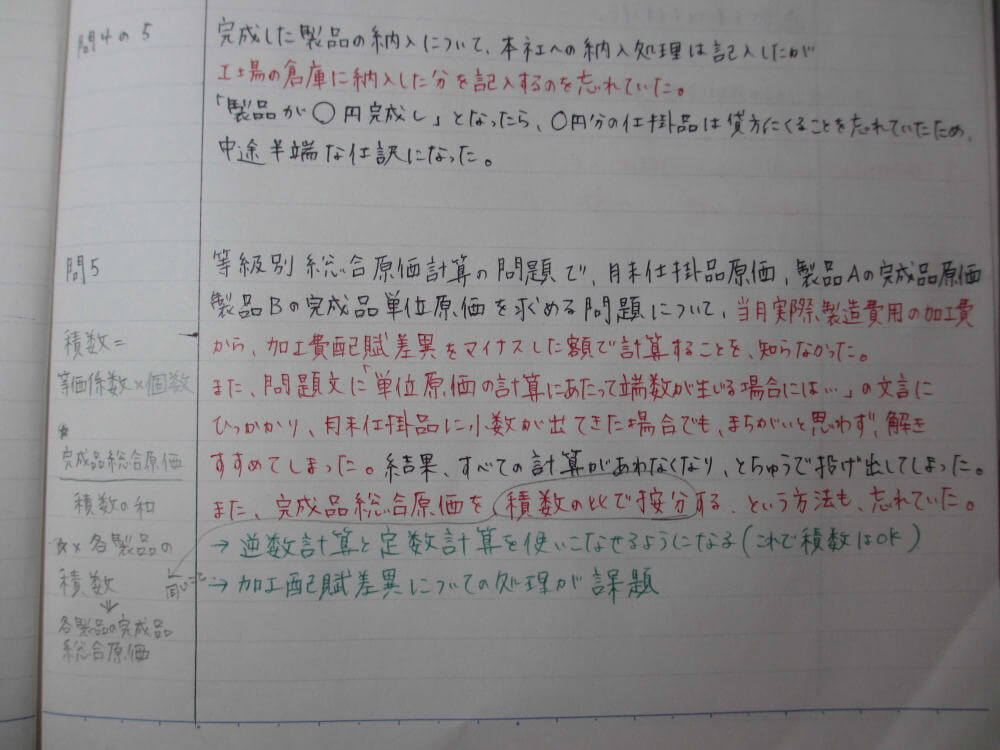

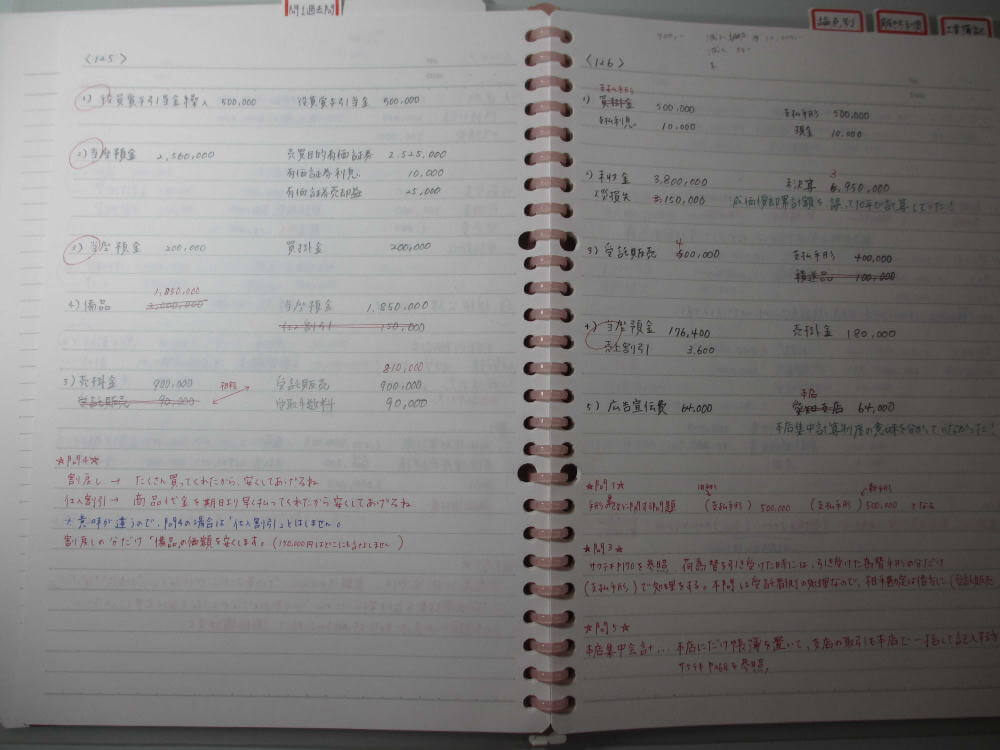

本支店会計特有の処理(内部利益控除)は繰り返し解いても間違えていたので「これだけは覚えておけメモノート」を作りました。(すごいざっくりした暗記メモになりました)

仕訳についても、よく間違える仕訳はノートにまとめておきました。点数にはこだわりませんでしたが、最終的には90点以上とれるようになっていました。

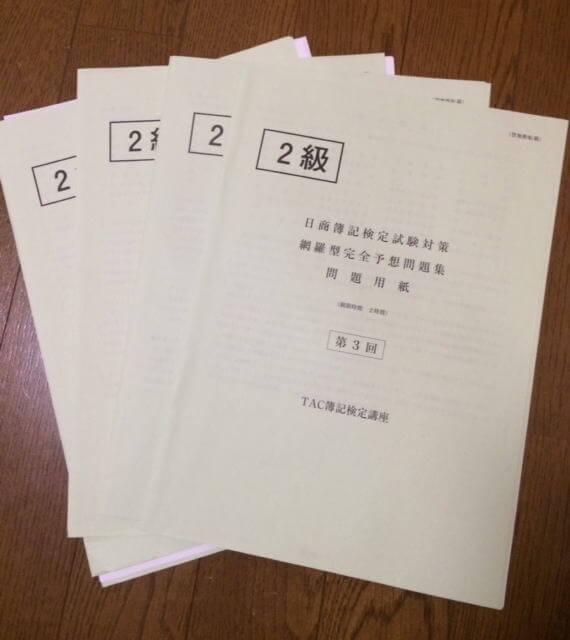

試験前日

前日は総仕上げとして、簿記検定ナビ様配布の予想問題を試験開始と同じ時間(13:30~15:30)で解いてみました。結果は36点。もう一気に奈落の底に落ちた気分でした。こんなに頑張ったのに、初めて見る問題だと36点しか取れない自分に腹が立ちました。

同時に、過去問を繰り返し解きすぎた影響(解答を覚えてしまう。短期記憶力が良いほうなので、覚えるのは得意です)が出ており、「問題を理解すること」という本質を見失っていることに気が付きました。

思わず、簿記検定ナビ様の掲示板に泣き言を書き連ねてしまいましたが、田口様がすぐお返事を下さり、

「本番じゃなくて良かった。本試験では問題文や答案用紙のチェックをきちんとやろう」と前向きに考えて、残り1日を過ごしていただければと思います。

とアドバイスを頂き、心がふっと軽くなりました。そうだ、本番は明日であり、本番でこの点数を取らなくてよかった、間違えた部分=自分の悪い部分や弱点が分かってよかったではないかと、ポジティブにとらえました。

しかし、やはりすぐに気持ちを切り替えることが容易ではなく、夜は仕訳問題を軽く片づけ、マンガを読んで寝ました。

試験日の1日の流れ

試験当日はいつも通り5時に起床しました。起きてすぐ、本支店会計(問3)を3回、工業簿記(問4、5)を3回解きました。合わせて仕訳問題で何度も間違えた問題を解きました。

会場は自宅から40分ほどのところにありましたが、早めの到着を心がけ1時間前には会場に入りました。(電車が遅れており、早く出て本当によかったです)電車内では簿記アプリをやりました。大学で受験だったため、大学構内を少し見学させていただき、ラウンジのようなところで仕訳問題を解きました。

会場は100人位入れる大きな講堂で行われ、試験官が妙齢の女性2名と、女子高生(!)1人でした。受験者は老若男女で、近隣の高校生もまとめて受験しているようで5名ほど同じ制服を着た子たちがおしゃべりしていました。

雰囲気も全くピリピリしておらず、のんびりとマイペースな雰囲気が漂っており、自身も持ってきたテキストを見直したり、ノートをチェックしたりと開始前から落ち着いておりました。

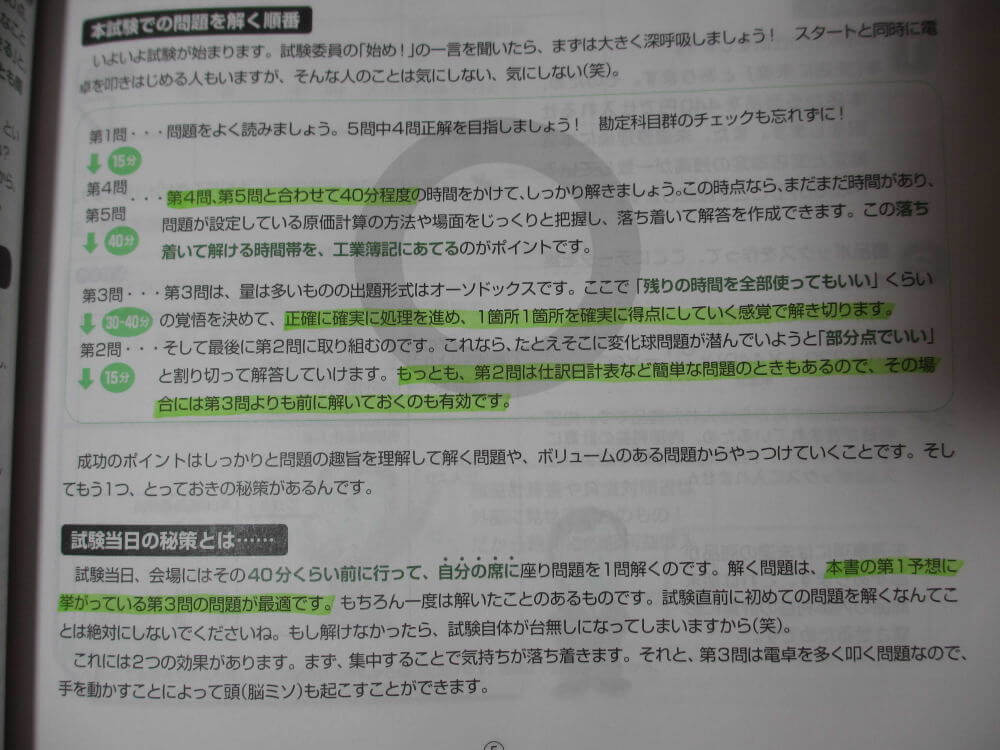

試験問題を配られ、名前を書くように指示された際にさらっと解答用紙から問題を予測します。問題を解く順番は1→4→5→2→3とすでに決めていました。見る限りこの順番でよいだろうと決め、試験開始後、ざっと問題をチェックしてから、問1から解き始めました。

- 試験開始!

問1の(3)を見て「絶対この問題で受験生を動揺させようとしているぜ、商工会議所は!」と余裕をかましつつ、問題を潰して行きました。

問4は問題なく終わり、問5に取りかかりましたが、自信がない論点が来てしまい、10分ほどねちねち検算していました。不安は取りきれないので、問2、3が終わってからもう一度見直すことにして、問2と3に取りかかりました。

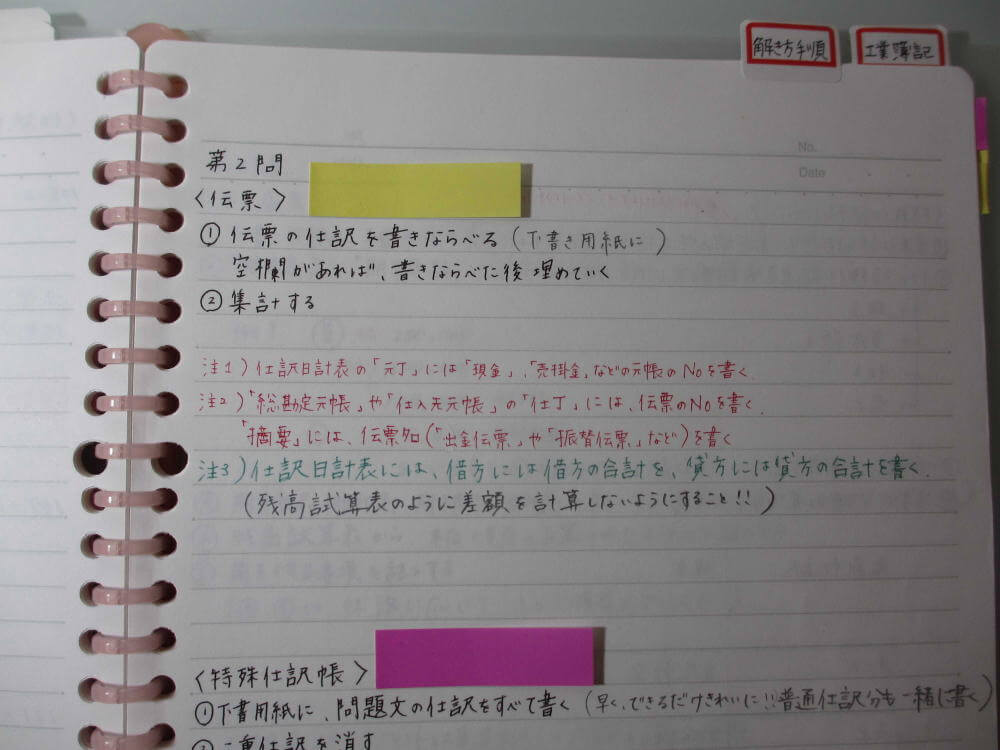

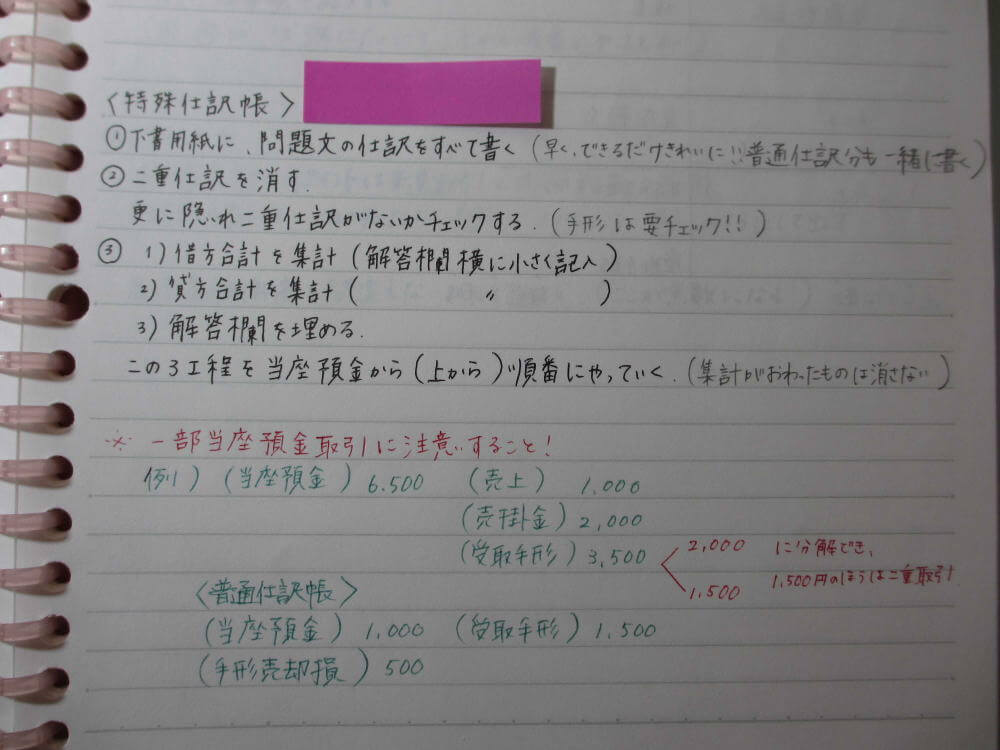

ほぼ予想されている問題がピンポイントで出題してくれたおかげで、特に焦ることもなく1時間ほどで問題を解き終わることができました。問2で伝票会計(大好きな論点←簡単だし、下書き用紙がいらないので)が出てくれたことが、心の負担が軽くなった要因だと思われます。

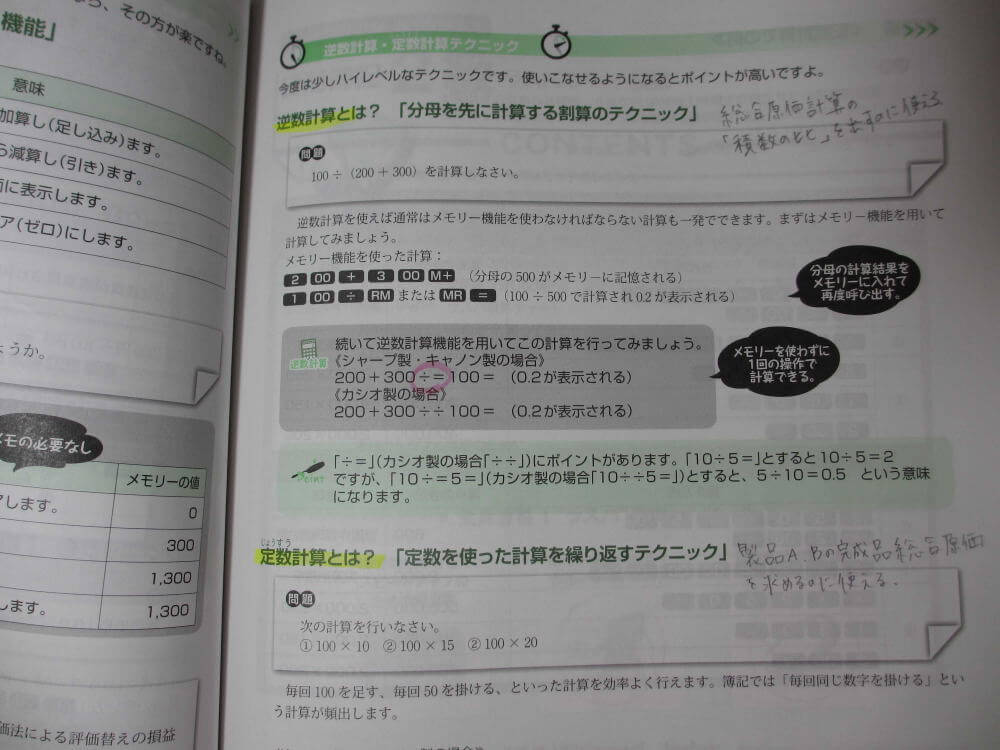

試験中、隣の受験者の独り言と舌打ちが若干気になりましたが、とにかく目の前に集中しました。ある程度、こういった人を予測しておりました。また、電卓の音がとってもうるさいという情報も見かけましたので、覚悟しましたが自分が一番うるさかったというオチです(笑)退出者も少なく、全体の2割程度位でした。

しっかり見直しし、時間いっぱい使って試験終了です。試験後はネットで解答速報を見つつ、自己採点で86点か92点だと確信して、ウキウキしながら帰宅しました。

合格発表

3月11日が合格発表の日でした。受験番号を控えておりましたが、ネットで確認するのを失念し、帰宅後に商工会議所から封書が届いているのを見て一気に心臓がバクバクしました。成績表が届くとは思っていなかったのですが「合格」の文字をみて安心しました。

ただ、問4が0点で結果的に72点ですれすれ合格でした!仕訳問題でしたが、得意分野だったはずなのに納得できないと思い、その日のうちに10回解きなおししてしまいました(笑)結果的にぎりぎり合格でしたが、論点ごとの内容はしっかり理解できていると認識しておりますので、とてもうれしかったです。;

最後に

1か月で勉強して合格するのは、正直申し上げてとても気力を使う勉強方法です。書店やネットには「○日間で合格!」と短期間で勉強して合格できたことをアピールすることが流行っておりますが、「1日に何時間勉強しなければいけないか」を考えるとタイトルに偽りあるのでは?と思うはずです。

私はアフター5も遊ぶ時は遊び、モチベーションが低い時には漫画を読んでしまっておりましたが、集中する時には集中するように努めました。何事も「メリハリ」が大事だと思うからです。ダラダラ勉強していると時間をかけた割には理解度は低く、時間の無駄になってしまいます。

また、直前でとてつもない点数を取っても、「今まで勉強してきた自分を信じて、最後まであきらめないこと」がとても重要だと再認識致しました。

簿記検定ナビの田口様、このサイトに出会っていなければ試験に落ちていたと思います。掲示板であたたかいアドバイスを頂いたことは、本当に感謝しております。素敵なサイトを作ってくださってありがとうござます!今後とも、お世話になりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

今回は問題にも恵まれ、合格しましたが「合格」することが目的ではなく、きちんと「何を問われているのか」と理解することに重きを置きました。私の最終的な目標である簿記1級を取り、「日経新聞を楽しく読む」事に一歩近づけました。

ですが、やっぱり「合格」という言葉はとても甘美で最高の響きです。これから勉強する方、一緒に楽しく学んでいきましょう!いくつになっても勉強ですね!

管理人からはとりさんへ追加の質問

| 今回、勉強に使われた教材に点数をつけるとしたら何点ですか?また、他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| 教材の点数としては95点です。超基礎から漫画で理解できますので、オススメです。ただ、最近の本試験の傾向を鑑みるともう少し応用論点が載っていると安心かなと感じました。他の方、特に図や漫画で視覚的に理解したいと言う方には特にオススメできます。 |

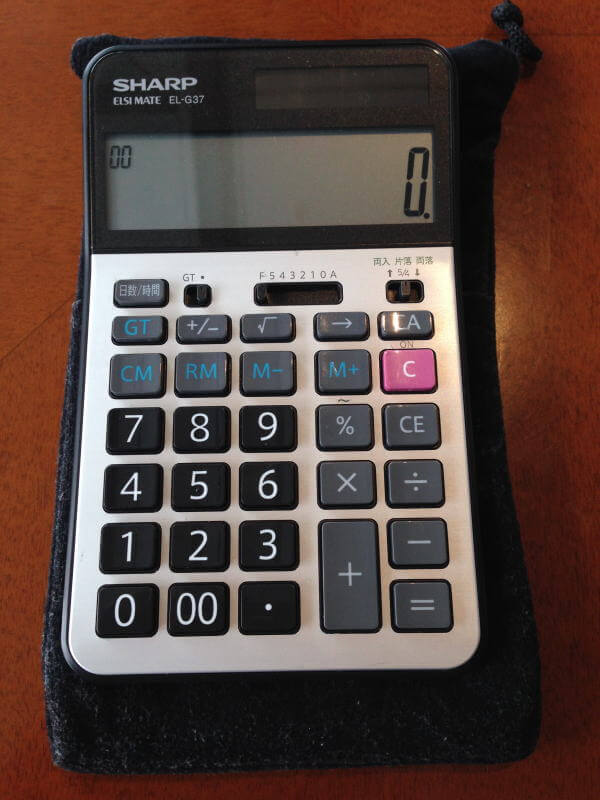

| 今回、勉強に使われた電卓(SHARP EL-G37)は他の方にもおすすめ出来ますか? | |

電卓はオススメです!!高いですが、それだけの価値はあります!数字の液晶が見やすくてオススメです。女性には少し大きいので最初は慣れないかもしれませんが、じきに慣れます。慣れると他の電卓は使えないと思います~っ!

|

管理人コメント

はとりさん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!通勤時間や昼休みなどの細切れの時間を有効活用して勉強するスタイルは、勉強時間を捻出するのが難しい社会人受験生にぜひ参考にしていただきたいです。

細切れの時間の使い方は、はとりさんのようにテキストを読み込んだりスマホアプリで復習するのも良いですし、まとめノート・間違いノートに目を通すのもアリです。とにかく、ダラダラして過ごす時間を極力減らすように心がけてください。

また、簿記の勉強は「広く深く」対策するに越したことはありませんが、勉強期間が短くて十分な勉強時間を確保することができない場合は、はとりさんのように範囲を絞って「狭く深く」対策するのも作戦のひとつだと思います(もちろん自己責任で)。

例えば、日商簿記検定2級の第3問で本支店会計が2回連続で出題される可能性はかなり低いので、本支店会計が出題された次の回を受験する場合は本支店会計をばっさり切る…みたいな感じです。このへんのさじ加減は自分が受容できるリスクとよく相談して決めてください。

はとりさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:簿記教科書 パブロフ流でみんな合格日商簿記2級 商業簿記 テキスト&問題集

- テキスト:簿記教科書 パブロフ流でみんな合格日商簿記2級 工業簿記 テキスト&問題集

- 過去問:ドンドン解ける! 日商簿記2級過去問題集

- 電卓:SHARP EL-G37

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。