忙しさを言い訳にしない!また、過去問は目的意識を持って解くことが大事!

- 投稿者:s&sさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約4か月半

2級の勉強を開始するまで

134回(2013年6月)の試験で3級に合格し、もともとどうせやるのなら2級まで取得しようと思っていたため、合格発表後すぐにテキストを注文しました。6月20日頃にテキストが届き、勉強開始は少し休む期間をとり7月1日からと決め、ここから約4カ月半の独学での勉強がスタートしました。

普段は仕事(事務)をしていて週2日休みです。2歳の息子もいるのでそんなに勉強時間は多くはなかったと思います。勉強時間は7月・8月・9月中旬までは朝5時に起きて6時までの約1時間。(寝坊したり起きられなかったりで勉強できない日もありました)

9月中旬以降は朝会社についてからの30分と夜息子が寝てからの21時半~23時半頃までの約2時間、休日の息子のお昼寝中(約1時間半)が基本でした。なお、直前期(ラスト2週間ほど)は仕事のお昼休みにも過去問をガリガリ解きました。

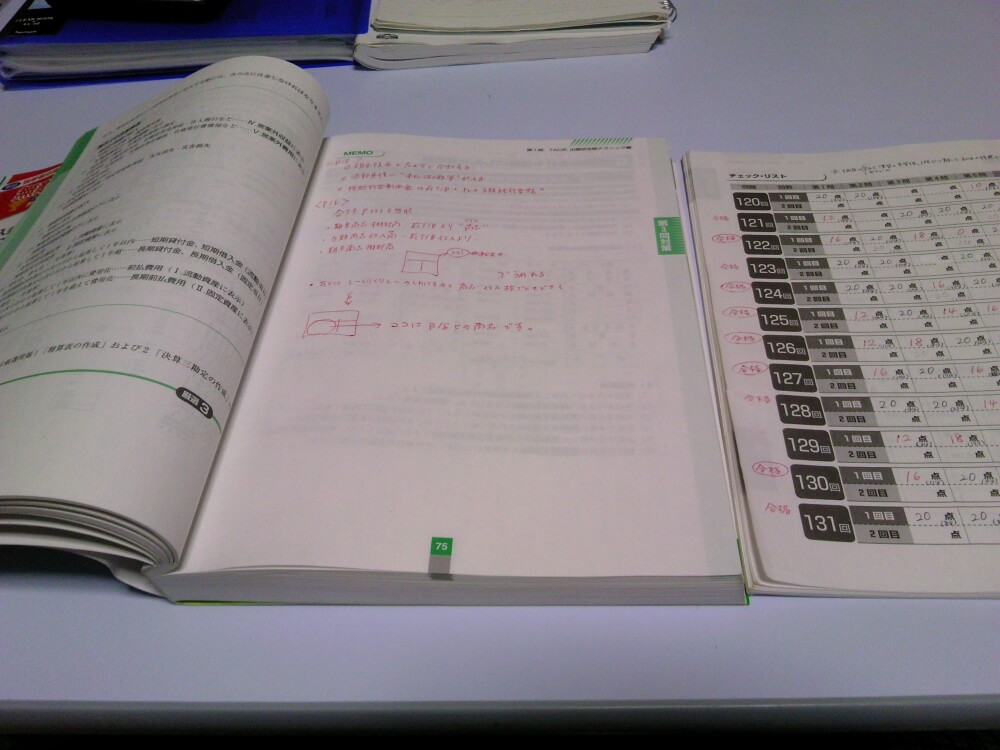

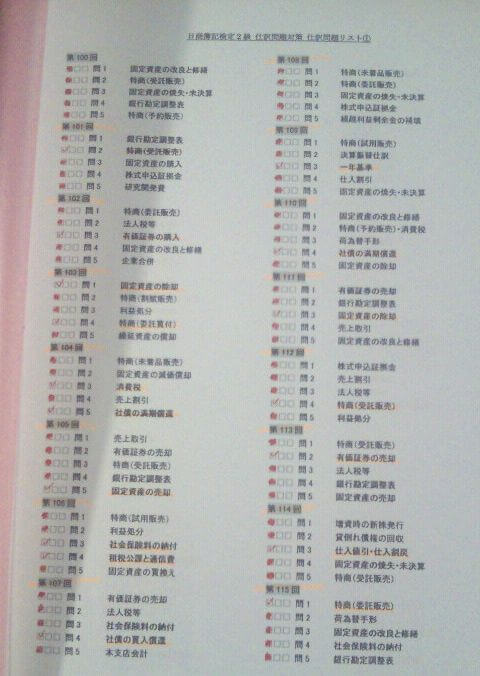

使用テキスト・教材

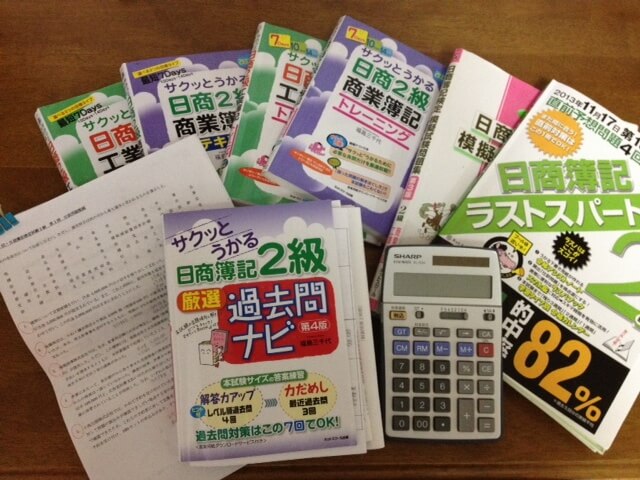

3級のときにもネットスクール出版のサクッとシリーズを使用していたため、2級も同じシリーズで揃えました。ネットスクールのHPから購入すると、2級の下記テキスト5冊をセット売りしていて定価より15%OFFなどで購入できます。書店よりもお得なのでおすすめです。

- サクッとうかる日商2級商業簿記テキスト

- サクッとうかる日商2級工業簿記テキスト

- サクッとうかる日商2級商業簿記トレーニング

- サクッとうかる日商2級工業簿記トレーニング

- サクッとうかる日商2級厳選過去問ナビ

このほかに使用したものは…

- 簿記検定ナビの無料仕訳問題

- 簿記検定ナビの無料予想問題

- 大原の無料予想会でもらった問題集

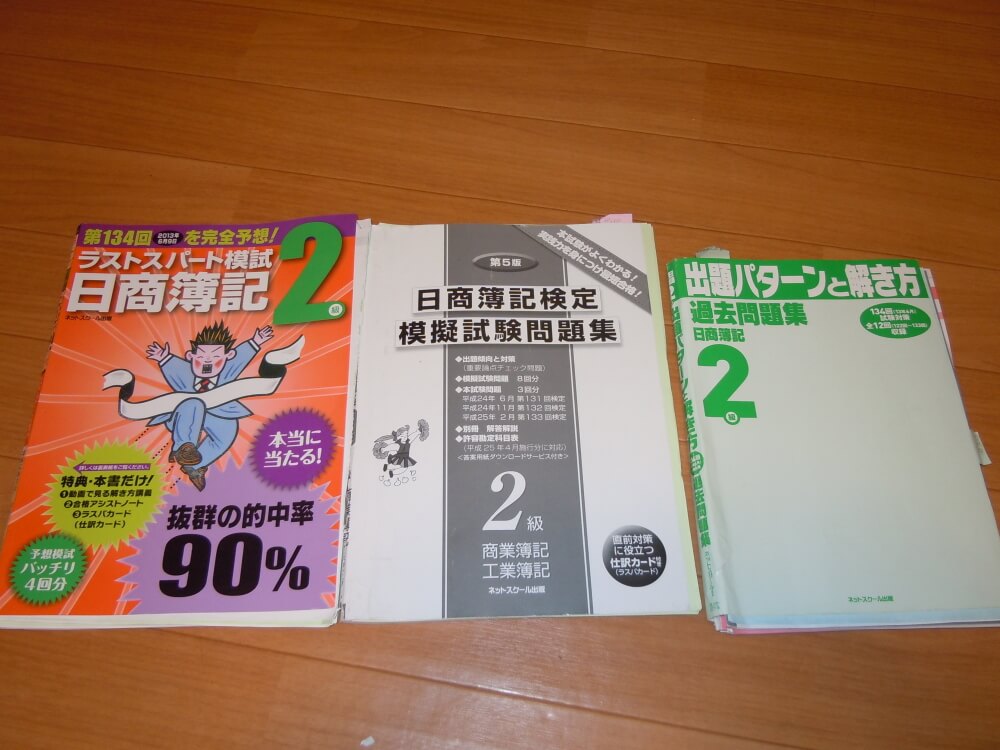

- 135回対応ラストスパート模試(ネットスクール出版)

- 模擬試験問題集(ネットスクール出版)

勉強の進め方

以下、時系列でこれまでの勉強内容を書きます。

7月

- 【商業簿記のテキストでの学習】

レベルはさすが2級…最初の銀行勘定調整からつまづきそうになるも、この期間はとりあえず立ち止まらずテキスト読み進めました。テキストを読む→トレーニング問題集の該当箇所を解く→わからないところはまたテキストを読み…のくり返し。約1カ月で最後まで完了。

8月

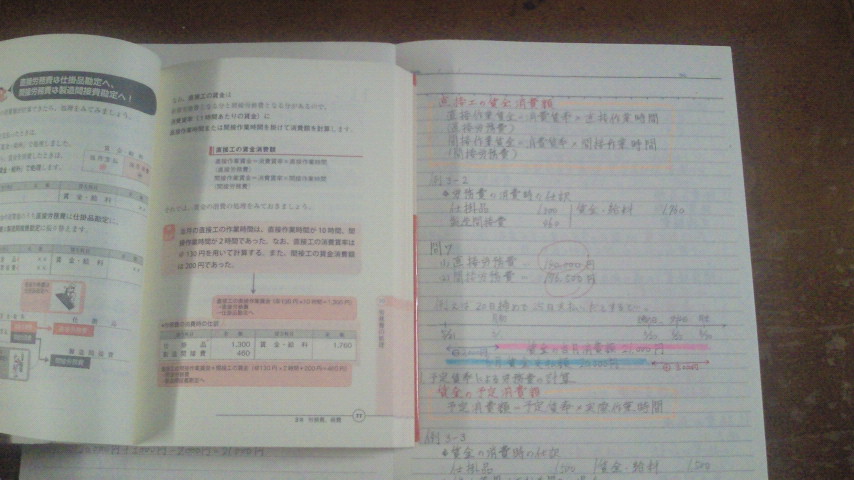

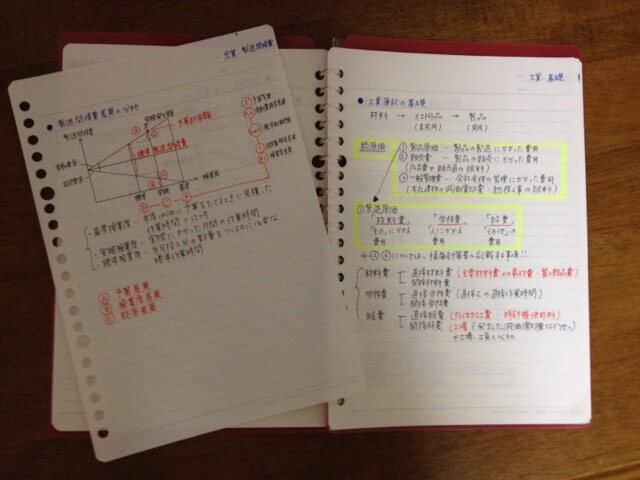

- 【工業簿記のテキストでの学習】

商業と同様…のつもりが、初めてきく言葉のオンパレードに頭がパンクしそう。テキストに書いてある理屈は理解できても問題になるとさっぱり解けず。でもわからなくて当たり前と半ば開き直りながら、とにかく前へと進み、こちらも約1カ月で強引に終了。

9月

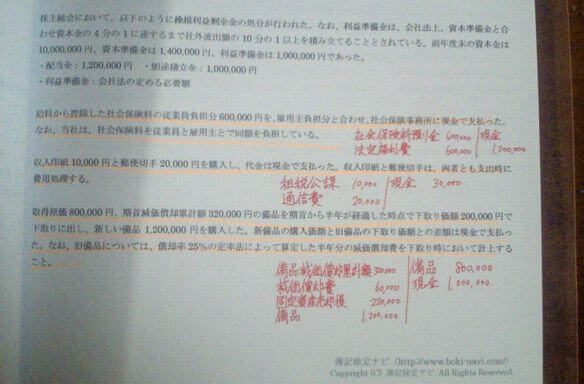

- 【簿記検定ナビの無料仕訳問題】

毎朝会社に着いてから仕事開始までの30分程度で5問~10問ずつ解き始める。

- 【商業・工業のトレーニング問題集(本試験レベルへ挑戦、の部分)】

商業は約1カ月期間があいたので頭から半分くらいの知識が抜けてしまっていて、問題を解こうにも全く歯がたたなくてテキストを見ながら進めることに。

工業はもっと出来が悪く、基礎の部分があまり理解できていないと感じあまりにもできない自分にイライラしながら進めました。毎日毎日赤ペンで自分の解答を修正する期間が続き落ち込み始めた頃、問題集の解答解説欄に書いてあった言葉が心に染みました。

「簿記の学習は、覚えて、忘れて、また覚えるのくり返しです」

あぁ、私は今まさに「忘れる」の期間の真っ最中だ、みんな通る道なんだ、これを繰り返せば必ず覚えられる!!ととても前向きになりました。

- 【厳選過去問ナビの過去問】

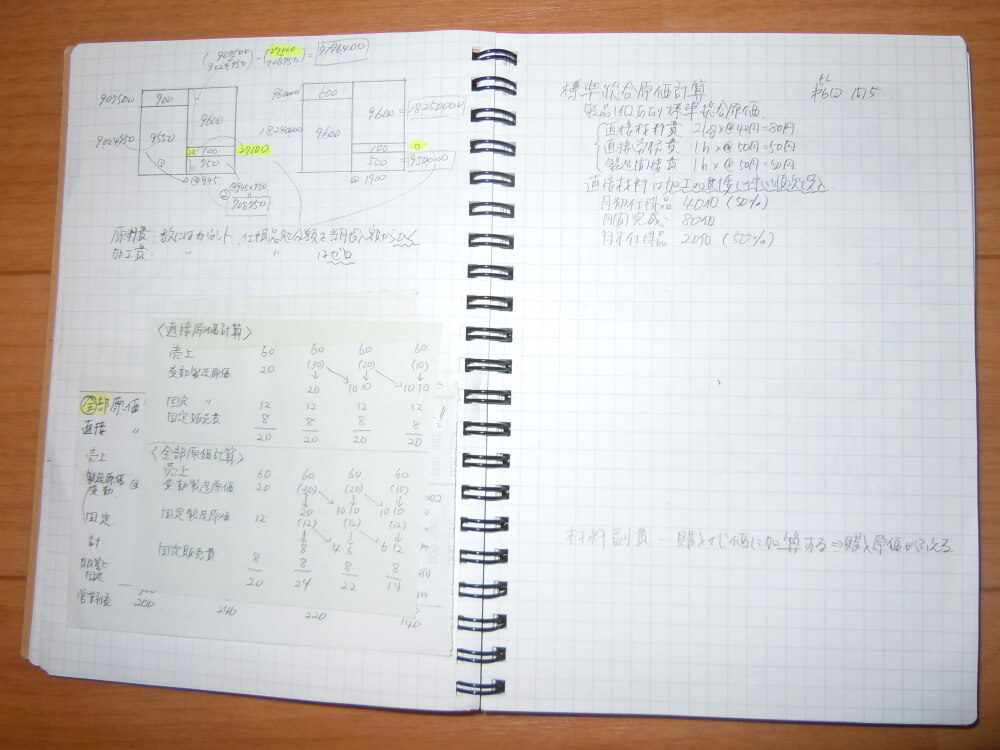

過去問を解く際には自分で下記ルールを決め実行。

- どんなに出来なくても、時間が足りなくても、時間になったら解答をやめる

- 制限時間は100分(※本番は120分)

- 下書きは用意したノートの両面1ページのみ

全7回の過去問のうち、この時期で最高86点、最低60点あたりの出来。間違えた問題は以下の2点を意識して復習しました。

- テキストに戻り復習、解説をしっかり丁寧に読み込む

- 苦手だと感じた部分は間違いノートを用意してそこにまとめる

過去問ナビの問題には「第○○回より抜粋」など引用している問題の回数が記載されています。間違った部分の解説を読んでもいまいちピンとこなかったときがあり簿記検定ナビの過去問分析の該当回数の解説を何気なく読んでみたら、こちらのほうが下書きの書き方、定番のBOX図や暗記用語呂などが載っていて理解しやすかったです。

簿記検定ナビのおかげで、それまで解けなかったのに解けるようになった論点はいくつもあります。本当に感謝しています。

10月

- 【過去問ナビ・2回転目】

ほぼ90点を超えられるようになりましたが、苦手な部分では20点中8点しかとれないなど苦手な部分が一目瞭然。

- 【その他の問題】

少し自信がついたため、試しにどれどれ…と思い興味本位から(やめておけばいいものを)合格率13%だった134回2級の問題を解いてみると、あえなく撃沈の64点…簿記検定ナビで新しく配布された予想問題を解いたら、こちらも66点といずれも70点に届かずにものすごく落ち込む。

過去問も2回解き、それなりに理解もできているはずなのに、少し捻られたり言い回しが違うと途端にできない…本質がわかっていないんだと思いましたが、それをどう克服していいのかわからず勉強への気持ちもひたすら落ち込み、いわば中だるみ・中疲れ?のような状態に陥りました。

さらに試験まであと1カ月と日にちも近くなってきて焦る気持ちも出てきて、焦れば焦るほど手がとまってしまう日が数日続きました。

- 【アドバイスを求め相談】

まずはこんな気持ちをどうにかしなければ、と悩んだ結果簿記検定ナビの管理人さんである田口様へ直接相談してみることに。これまでの学習経過、今の状態などを書いて相談したところ、自分でも気がつけていなかった弱点部分、おすすめの弱点克服方法などを返信してくださいました。

この時点で苦手だったのは以下の3つで、「まとめ解き」による弱点克服をはかることにしました。

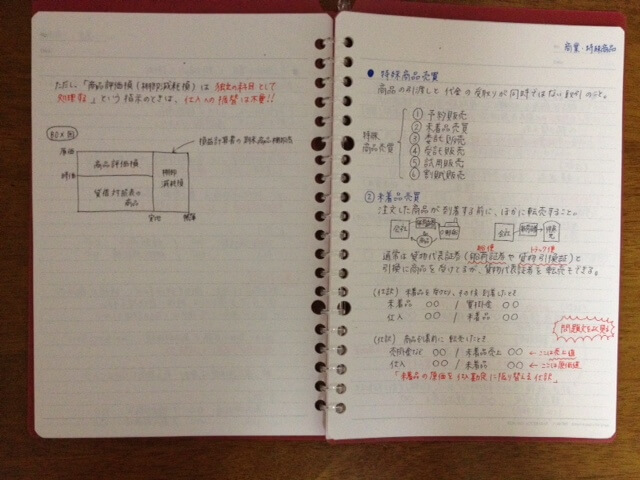

- 特殊商品売買(仕訳の形があやふや)

- 本支店会計(必要な下書きができていなかった)

- 工業簿記全般(全体的に知識・問題練習不足)

特殊商品売買の中でも受託・委託販売が特に苦手でした。再度テキストに戻り、なぜそういう仕訳になるのかという理屈の部分からしっかり押さえ、仕訳問題をとき、簿記検定ナビ内の特殊商品売買のみの簿記クイズに挑戦しました。この簿記クイズで9割ほど正解となり一気に自信がつきました。

本支店会計については、簿記検定ナビ内の過去問解説から定番の下書きを理解し真似して書くところからはじめました。また、過去問などの中から本支店会計だけをピックアップして5~6問といたところこちらもだんだん解けるようになりおもしろくなりました。

工業簿記については約1週間、過去問を解くのをやめて毎日工業簿記の問題のみを解きました。その結果、点だった知識がつながり線となり、流れが理解できるようになった気がします。

- 【ネットスクール出版の予想大会DX】

本試験3週間前にネットスクール社で予想大会DXというのを開催していてそれに参加しました。事前に申込が必要(ネットから簡単にできます)ですが、インターネットを使ったライブ放送でチャット形式で先生に質問ができたり、他の方の勉強の進み具合などがわかりとてもいいイベントです。

特に独学ですすめてきた人にとっては、先生がインターネットで解説してくれたり激励してくれたりするので、一気に志気が高まります!開催時間に見れなくても、あとから録画したものを見ることもできるのでこれはぜひ参加したほうがいいと思います。

11月

いよいよ残り2週間となり、予想大会DXで一気にやる気も高まりラストスパートに入りました。残り2週間は1日2回分の過去問、予想問題を解くことにし、計画をたててその通り進めました。11月に入ってから解いた問題は下記です。

- 過去問ナビ・3回転目

- 135回対応ラストスパート模試・2回転

- 模擬試験問題集

- 簿記検定ナビの無料予想問題・2回目

- 大原の無料予想問題・2回目

全部で25回~28回分程の問題を解いたと思います。2回目、3回目の問題についてはほぼ95点以上ですが満点はなかなかとれず、本番にもし出題されたら捨て問題にしようと思うほどの難問でも念のため見直し・解き方の確認をしました。また、再度弱いと感じた部分については間違いノートにまとめていきました。

ラストスパート模試については、全部で4回分の問題が入っていますが3回分については90点以上。残り1回分は72点とかなりギリギリな点数で少し焦りました。

この72点の問題というのがかなり大胆な予想をした問題で、第2問に変化球の問題をいれているものでした。本番と同じように時間を計りやっていたので、その問題を見た瞬間焦ってしまい、全く点数がとれなかったのです。あとから思い直せば、これが本番でも多いに役立ったのかもしれません。

前日

前日は日中に1回分だけ問題をとき、夜は早めに休むことにしました。寝る前に、無料仕訳問題をさらっと見返し苦手な部分の仕訳を解きなおしました。

試験日の1日の流れ

試験開始40分前に会場に着くように行く予定で、その時間にあわせて行動しました。朝はいつも早起きなので、普段通り。朝ご飯は、昼ご飯を少し少なめにするため多めに食べました。午前中に義実家へ息子と一緒に行き、一緒に遊んで12時くらいにお昼ご飯、スパゲティを3口ほど食べる。会場へはチョコレートを持って行きました。

- 12:45 会場到着

会場へ着くと1/3程の方がすでに教室にきていました。会場へ持って行ったのは以下の3つです。

- 間違いノート

- ラストスパート模試

- 無料仕訳問題

席についてまずトイレを済ませて、間違いノートを見直しました。そのあと指ならしのため、ラストスパート模試の精算表問題の残高計算を何度か行いました。あとは無料仕訳問題を見返し、チョコレートを2つ食べて開始に備えました。

- 13:30 試験開始

問題・解答用紙が配られ氏名等を記載するようアナウンスがありました。解答用紙をひらくと、第2問でまさかの帳簿以外の変化球!!うわ~…と思い第3問を見ると、本支店か決算三勘定とふんでいたはずがまさかの精算表!ここでだいぶ動揺しました。第4・5問は予想通りの出題で少し安心しました。

一度解答用紙を閉じ、試験開始のアナウンスを待ちます。では、はじめて下さい!の声とともに問題に取りかかりました。ちなみに普段から問題を解く順番は1→4→5→3→2です。

まず第1問を解く前に、気になっていた問題内容をチェックしました。第2問、初めてみるタイプの問題で減価償却のオンパレードです。私は減価償却は得意なほうだったので問題をさっと見て、落ち着けばできそうと感じ普段通り最後に解くことに。

第3問の精算表も少し月数処理が面倒そうなのはありましたが、ここも落ち着けばできると感じました。第4・5問も予想通りの出題だったので大丈夫だと思い、第1問へ戻りました。第1問・第4問・第5問はいずれも難しくなく、すらすら解けました。

第5問で一度基準操業時間がわからず手が止まりましたが、手が止まってはいけないと思いすぐにシュラッター図を書き問題文を読み直すとすんなり数値が読み込めました。第3問も月割などに注意しながら慎重に解くと、1回で残高もあい一安心。

問題の第2問に取りかかります。残り時間はこの時点でたしか40分ほどありました。問題をしっかり読み、一問ずつ減価償却の仕訳をすると意外にも面倒なものはひとつもなく、あとはその仕訳を見ながら解答用紙の勘定記入をするのみとなりました。

「諸口」を書くのが少し戸惑いましたが、思った通りの解答を書いて全ての解答を終えました。残りは20分、今まで100分で解く練習をしてきた成果かなと感じました。解答用紙の答えを出来る限り計算用紙などにうつし、見直しをします。すると、第4問でひとつ使っていないデータがあったことに気づき見直すと、実際操業時間で計算していないことに気づきました!

慌てて計算しなおし解答用紙の答えを書き直しましたが時計を見ると終了時刻ぴったりの時間です。うわ~~~と思いながらあと1つ書き直したい解答部分があったにもかかわらず、間に合わずそのまま終了となりました。

- 15:30

息子のもとへと帰り、解答速報がでるのを待ちます。第2問はできたと思っていてもどうにも自信がなく解答速報が待ち遠しかったです。ネットスクールの解答速報が出て答え合わせをしたところ、第4問で書き直しできなかった部分を除いて他はすべてあっていました!2級は90点以上での合格を目指していただけにものすごく達成感がありました。

11月25日 合格発表

8:50頃からそわそわし、9:00過ぎに商工会議所のHPを見てみると合格発表がされていました。受験番号を確認してほっと一安心。まだ封書などは手元にきていませんが、合格できて本当に良かったです。

最後に

仕事をしながら、家事・育児・勉強をこなすこの期間は決して楽ではありませんでした。落ち込んだりできない自分にイライラしたり、そんなとき支えてくれた夫や簿記検定ナビのサイト、合格体験記、そして管理人の田口様。そういう方への感謝の気持ちと、絶対に今回で合格するんだ!という強い気持ちを忘れず勉強を続けてきました。

また、今回もまた前回に続き変化球の問題がでました。この問題で焦って正常心を失わずできたのは、事前に変化球がくるかもしれないと予想をしていたこと、すぐに問題にとりかからずに問題をチェックすることで焦る気持ちをおさえられたことが大きかったと思います。なるべく苦手部分を作らないように勉強を進めることも大切だと感じました。

わからなかった、解けなかった問題が解けるようになるときの快感・合格できたときの快感や開放感はとても気持ちのいいものです。このサイトには大変お世話になったので、このサイトを見ている方の勉強に少しでも役立てたらと思い投稿しました。最後まで読んでいただきありがとうございました。

管理人からs&sさんへ追加の質問

| 今回、勉強に使われた教材に点数をつけるとしたら何点ですか?また、他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| サクッとシリーズのテキスト・トレーニングについては80点です。テキストはイラストもほどよく見やすく、私の好みにあっていました。が、もう少し本格的にやりたいのであればところどころ内容が足りないなぁと感じる部分もありました。全体的にみるととても見やすく初学から入るならばわかりやすいと思うのでオススメです。

過去問ナビについては90点です。7回分の過去問がついており、解答用紙はネットスクールのホームページからダウンロードできますので何度でも繰り返し解くことができます。私は利用はしませんでしたが、電話でわからないところを相談できたりと至れり尽くせりなネットスクール社、解説も詳しくてオススメできます。 簿記検定ナビの無料仕訳問題と無料予想問題はどちらも100点です。今回から配布が始まった予想問題については程よい難易度で解説ももちろんわかりやすくこれで無料とは活用しない手はないと思います。欲を言えば、これからの予想問題は2回、3回分の配布がされればもっと嬉しいです。無料仕訳問題についても、隙間時間を有効に使えるとてもいいアイテムとなりました。 大原の無料予想会でもらった問題集については本文に書いてませんでしたが、大原で開催の無料予想会に参加すると問題がもらえます。予想問題も一回分ついているのですが、これがなかなかの難しさで解いた中で一番難しかったかもしれません。点数はつけませんが、近くに大原がある方は、無料で参加でき特に勧誘もなく、質問にも丁寧に答えていただけたので(先生によりけりかもしれませんが)参加されてみるといいと思います。 135回対応ラストスパート模試(ネットスクール出版)は買ってよかったです。95点です。本番の問題、解答用紙を真似た緑色の用紙、細かく分析された上での予想問題、詳しい解説、また本誌を使用した予想大会DXではライブで解き方のコツなども解説してもらえます。オススメです。 模擬試験問題集(ネットスクール出版)は実はお下がりのものがあったため、たくさん問題を解くために使用していました。点数をつけるなら50点、時間がたくさんとれるならこれも購入してガリガリ解くのがいいと思いますが、解説があまり丁寧ではなく間違えた問題の解説を読んでも簡潔すぎて理解できない部分が多々ありました。短期間でやるのなら過去問ナビ、ラストスパート模試で十分だと思います。 |

管理人コメント

s&sさん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!s&sさんにはLINE経由でご相談いただいたんですが、少しでも力になれたようで良かったです。

s&sさんの勉強法で特に参考にしていただきたいのは、過去問を解く際のルール「どんなに出来なくても、時間が足りなくても、時間になったら解答をやめる」と「制限時間は100分」です。

時間を計らずに漫然と問題を解いても力はつきません。本試験を意識して集中力を高めた状態で問題を解くことによって、初めて実践的な力が身につくのだと思います。特に社会人の方は学生やフリーの方に比べると、どうしても「勉強時間・勉強量」の面でハンデを負うので、「勉強の質」でカバーするように心がけてください。

また、苦手だった本支店会計を克服するために、私の書いた下書きを真似するところから始めた、と書いていただきましたが、これもぜひ見習ってほしいです。3級・2級の多くの問題は下書きを定型化することが出来ます。型を覚えてしまえば、あとは数値や金額を埋めるだけの作業になるので、苦手分野を逆に得点源にすることも可能です。

s&sさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:サクッとうかる日商簿記2級 商業簿記 テキスト

- テキスト:サクッとうかる日商簿記2級 工業簿記 テキスト

- 問題集:サクッとうかる日商簿記2級 商業簿記 トレーニング

- 問題集:サクッとうかる日商簿記2級 工業簿記 トレーニング

- 過去問:サクッとうかる日商簿記2級 厳選過去問ナビ

- 予想問題集:日商簿記2級 ラストスパート模試

- 電卓:SHARP EL-G34

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。