基本の勉強スタイルを守ることが合格への近道になると思います!

- 投稿者:ふみさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:2回

- 勉強期間:約2か月半

- 備考:上記の勉強期間は2回目の受験に費やした期間

はじめに

私は30代のシングルマザーです。現在の仕事が期限付きの非正規雇用のため、また就職活動をすることを見越して少しでも強みになることを…と思い受験を思い立ちました。

はじめは、経理の経験があるわけではないので、直接は就職に結びつかないかもと思い迷いました。しかし、「新しいことを勉強する姿勢がある」ということはアピールできる!と勉強を始めました。

139回受験に向かうまで

134回を受験して不合格でした。勉強不足以外の何物でもありません。「すっきり分からない」「腑に落ちない」と思う部分がたくさんあったものの、もしかしたら受かるかも?という甘い気持ちでした。

そのまま嫌になって放り出したままにし、当然覚えたことはすっかり忘れてしまいました。

それでも不合格で諦めたことが頭のどこかでずっと引っかかっており、「誰に強制されているわけでもないのだから、受かるまで何度でも受ければいいや」と吹っ切れる時が突然やってきました。

あの時に諦めずに続けて次の回を受験しておけば…と悔やまれます。資格取得までの時間を無駄にしてしまいました。

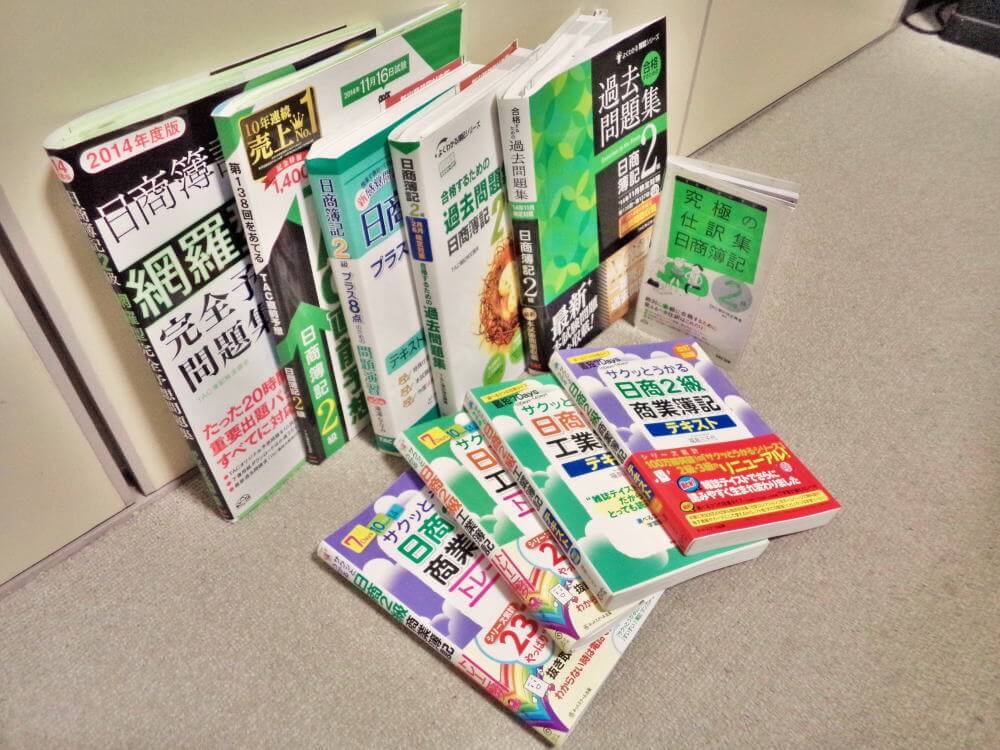

使用した教材

- 合格テキスト日商簿記2級 商業簿記 (TAC)

- 合格テキスト日商簿記2級 工業簿記 (TAC)

- 日商簿記まるごと過去問題集2級 (ダイエックス)

- よくわかる簿記シリーズ 合格するための過去問題集 日商簿記2級 (TAC)

- 第139回をあてるTAC直前予想 日商簿記2級 (TAC)

- 日商簿記検定模擬試験問題集2級 (ネットスクール)

下2冊は139回を受験するために新たに購入。それ以外の4冊は134回を受験した時のものです。過去問題集に入っていない最近の試験問題は資格の大原で「問題・解答集」の無料請求をしたものを使っています。

合格テキスト日商簿記2級 商業簿記 (TAC)

合格テキスト日商簿記2級 工業簿記 (TAC)

90点。他を知らないので比べられませんが、細かいことまで色々載っています。

問題を解いて分からないところがあっても、テキストに戻ると必ず載っているので安心感がありました。試験を終えた今でも、たまにパラパラ読んでいます。

日商簿記まるごと過去問題集2級 (ダイエックス)

よくわかる簿記シリーズ 合格するための過去問題集 日商簿記2級 (TAC)

100点。どちらの解説も読んで分からないところはありませんでした。

第139回をあてるTAC直前予想 日商簿記2級 (TAC)

75点。「あてる」というほど当たってないようなのでちょっと点数低めにしてみました。

しかし、見やすいレイアウトですし、内容は少しひねったものも混ざっているので力試しにはいいと思います。これくらいの問題がきちんと解けると安心感があると思います。

日商簿記検定模擬試験問題集2級 (ネットスクール)

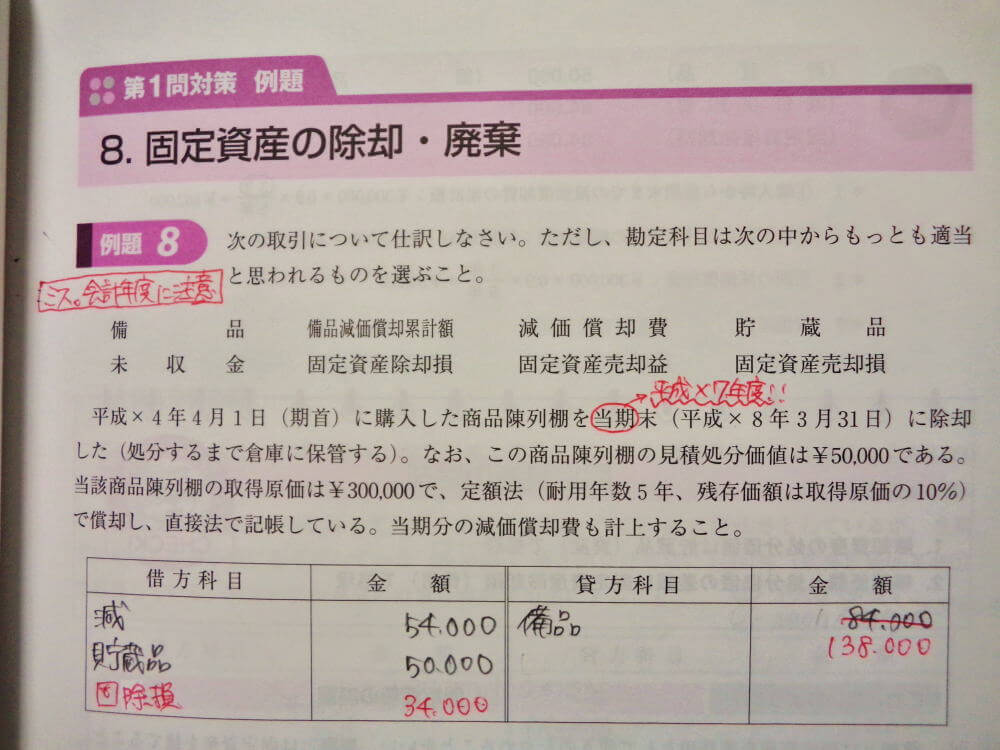

80点。やっておいて良かったと思える1冊です。139回の第2問の減価償却の問題と似たものがここに載っていたと思います。色々なパターンの問題が入っています。

TACの「あてる~」よりは難易度が低いかな。解説はだいぶ省略されている印象の本です。

使用した電卓

HS-1220TUG (CANON)

100点。今でも職場で愛用しています。大きめですが、その分キーが押しやすいです。

他の電卓も大きさ違い、メーカー違いで4つほど持っていますが、一番使いやすくおすすめです。私にとっては「C」と「CA」が離れているのが良かったです。タイピングを間違えて一つ前に戻るときに、誤って「CA」を押すことがないので。

勉強方法

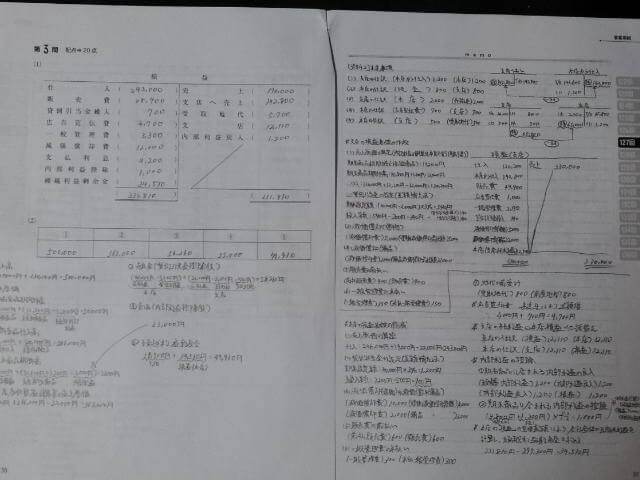

以前に受験した時に一度勉強していたものの、忘れているところの多さに絶望しました。テキストをもう一度最初から読む→過去問を繰り返しました。

仕事があり、子どももいるため、勉強できる時間は子どもを寝かしつけた21時以降です。翌朝も早起きするため、せいぜい毎日2時間程度しか勉強できませんでした。

冬でしたので、子どもが体調を崩せば看病で何日もつぶすこともあり、毎日同じペースではできませんでした。

何をどれくらい勉強できたのかを視覚的に把握するため(そのほうが安心できるので)、勉強用の手帳を作り、1週間ごとに予定を立てて、毎日勉強した分だけメモしていきました。

何もメモできない日があっても「私はお母さんなんだから仕方ない。勉強できない日もあっていい」と割り切り、なるべく焦らないように気持ちをコントロールしました。

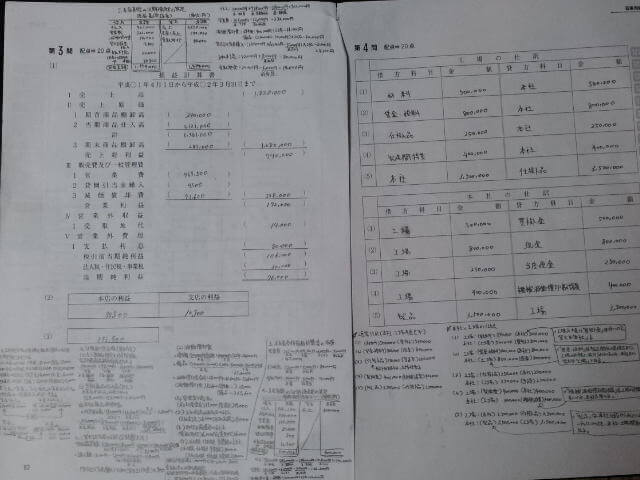

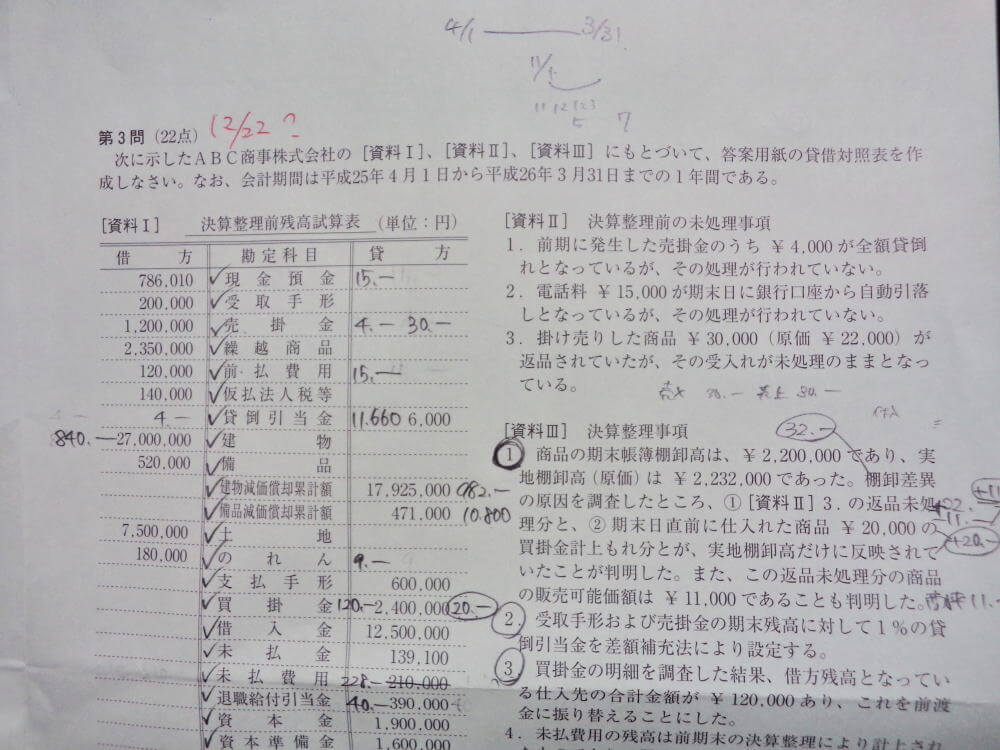

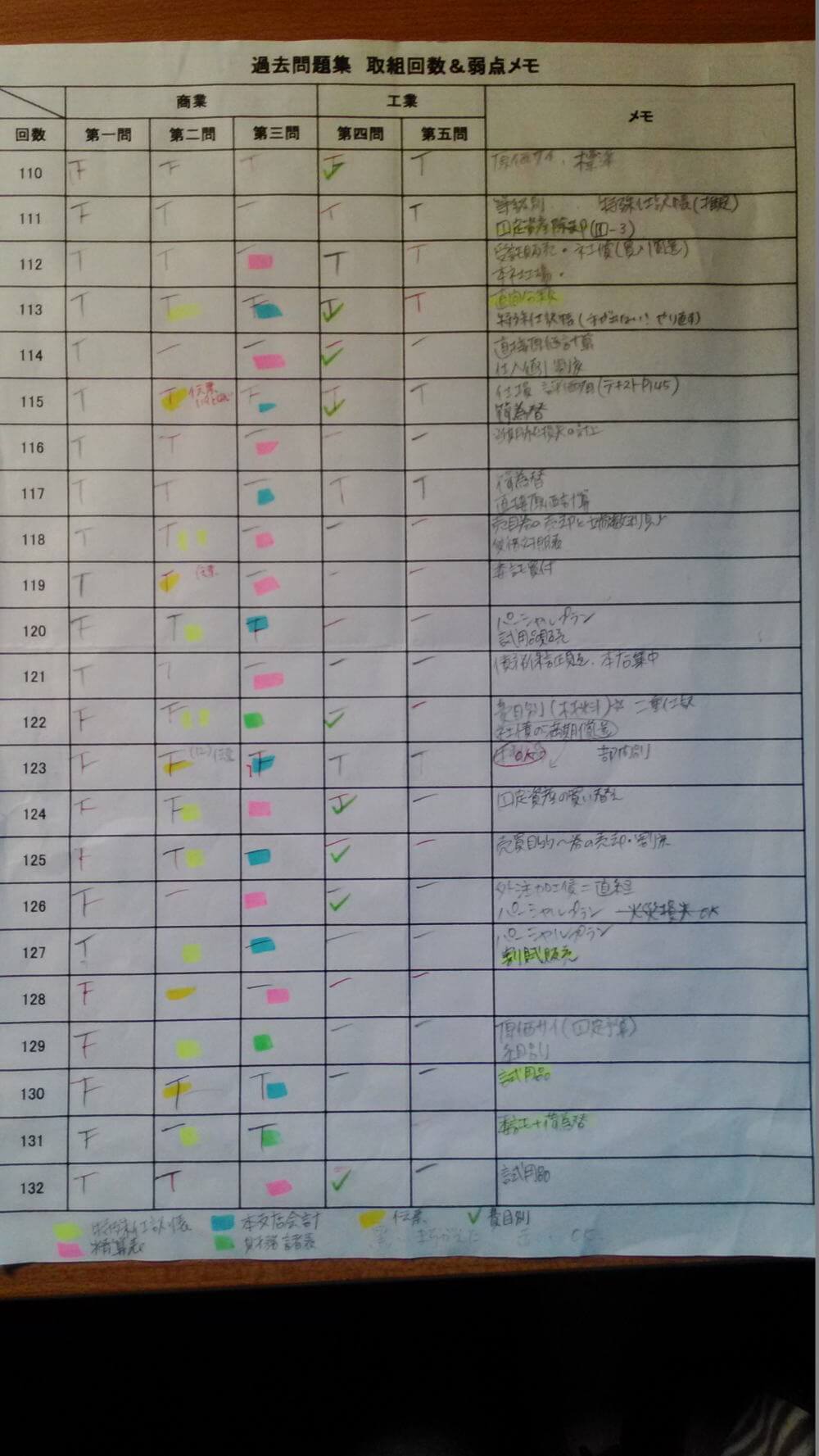

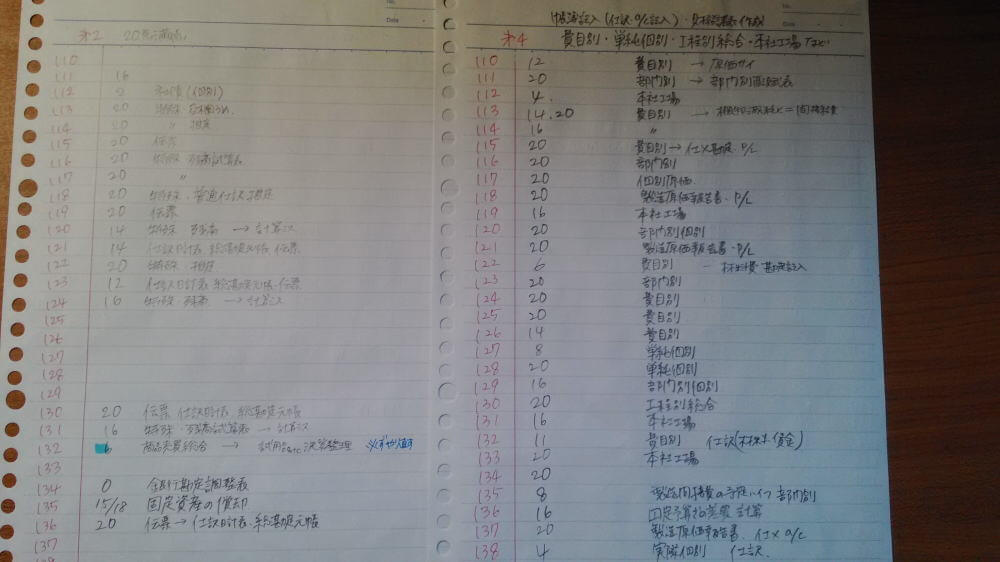

全体のスケジュールを手帳で管理しつつ、過去問を解いた回数と弱点が分かるようにエクセルで簡単な表を作りました。過去問110回~138回(縦)、第1問~第5問(横)に設定し、解いた回数を「正」の字で書き込みました。

表を見返して見て分かったのは、1度解けた問題は何度やってもそれなりに解ける、ということ。できない問題は何度やっても同じところで間違えるということ。

つまづく場所に気付いたら、後はそこだけを繰り返して覚えました。時間は限られていますので、解けたところには戻りませんでした(本当ならできる問題を何度もやったほうが気分がいいのです。やっぱり答え合わせで○をつけたいんですもの。)

試験日の1日の流れ

試験開始まで

当日もいつもと同じ時間(6:30起床)に起きました。仕事に行くときと同じような気持ちで、落ち着いていました。

子どもの相手をしながら身支度をし、片手間に苦手だった問題をパラパラ見直しました。目で見ているだけで頭を使って考えたりはしませんでした。写真を見るように、視覚的にそのページ丸ごと覚えるような感じです。

12時すぎに昼食を済ませ、子どもを実家にあずけて試験会場へ。20分前に到着し、トイレを済ませて試験開始を待ちました。テキストで苦手な部分だけをぼんやり眺めて過ごしました。

試験会場に時計が設置されていなかったのですが、腕時計を忘れた方が2名いらっしゃいました。また、空調が暑いという方、荷物を置く場所を注意される方、机にテキストを入れっぱなしで受験しようとし試験前に注意される方がいて落ち着きませんでした。

試験開始!

第1問(15分):びっくりしました。これはまずいなと思いつつも、諦めると0点になってしまう!何とかできるものだけでも書かなくてはと思いました。絶対大丈夫と思えた問題が3問、後は怪しいなという状態で次へ!

第5問(10分):実は試験当日の朝までずーっと直接原価計算(苦手)を見直していました。おかげですんなり解けました。ひねった問題でなくて本当に良かったです。

第4問(10分):部分別個別原価計算は簡単でした。

ここで工業簿記を全部取ったつもりで(あくまでつもり)次にいきました。

第2問(15分):練習問題で類題をやった経験もあったので焦らず解きました。見慣れない言葉が出てきましたが、問題が解けないようには作ってないはずと思い、気にせずできることだけやりました。

第3問(30分):解答用紙を見たときに一番の難所だと思った問題です。量が多い…損益計算書を自分で書かなくてはいけない…。時間はまだまだあったので丁寧に解きました。

案の定損益計算書の下書きをしたものの、計算が合わないところが出てきてしまいました。でも、部分点狙いの問題ですので、当たったらラッキーくらいのつもりで解答欄を埋めました。

余った時間で、全問解き直しました。計算ミスや問題文の見落としをチェック。どうしても無理な問題は見直さず、確実に答えを出せたところをしつこく見直しました結果、第1問で間違いを見つけることができました。

試験の結果

79点で合格でした。細かい内訳は分かりませんが、第1問と第3問でだいぶ落とした感触です。何はともあれやっと資格を手に入れました。子どもに報告したら「お母さん頑張ったね!」と頭をヨシヨシしてくれました。

最後に

試験会場に入ったとき、たくさんの高校生が団体受験していました。高校生が受ける試験を一回り以上年齢の違う自分が受けるんだ…となんだか虚しいような複雑な気持ちになりました。

それでも、きっとここに足を運んだ人たちは少なからず簿記を勉強してきた人たちなんだと思うと、簿記が老いも若きも勉強できるものであることを実感し、自分が挑んでもいいのだと思い直せました。

これからも色々なことを勉強していこうと思います。

管理人からふみさんへ追加の質問

| ふみさんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

| 【得意】 伝票会計(からの仕訳日計表、総勘定元帳記入)、特殊仕訳帳、標準原価計算 【苦手】 苦手なものについては、論点自体が苦手というより「苦手な出題パターン」がありました。決算整理自体はできるのに、そこから損益計算書を作る問題になると途端に間違いが増えました。 本支店会計は内部利益、直接原価計算は固定費の扱いがいまいち理解できませんでした。過去問から苦手な論点の問題だけを1回でも多く解くようにしました。間違ってはテキストに戻るというのをひたすら繰り返しました。 そのうち、細かい出題の仕方が違ってもやっていることはすべて同じ流れの中にあることに気付き、一気に目の前が晴れ、解けるようになりました。 |

| ふみさんの、勉強期間中のモチベーションの維持方法を教えて下さい。 | |

| 「とにかく誰もが知っている資格が欲しい」と強く思っていました。職場や実家の家族、友人にも簿記を勉強していることを伝えて、逃げ道をなくしました。計画を立てて勉強したので、途中でやる気をなくすということはありませんでした。 |

| 第134回試験で不合格になってしまったとのことですが、どれぐらいのレベルで試験に臨まれましたか? | |

| テキストを読み、過去問を何度か解いた状態で挑みました。勉強の手順は今回の139回を受けたときと同じでした。まったく理解できていないというわけではなかったと思います。

しかし、簿記の全体の流れを理解せずにそれぞれの問題を独立して解いていたため、「何のために何をやっていて、何を求められているのか」がさっぱり分かっていませんでした。 工業簿記も何が何だかよく分からず、マインドマップもどきまで描いてみましたが、結果は惨敗でした。 |

| 第134回試験を受験した時と今回の違いはなんですか?勉強法などで何か工夫した点はありますか? | |

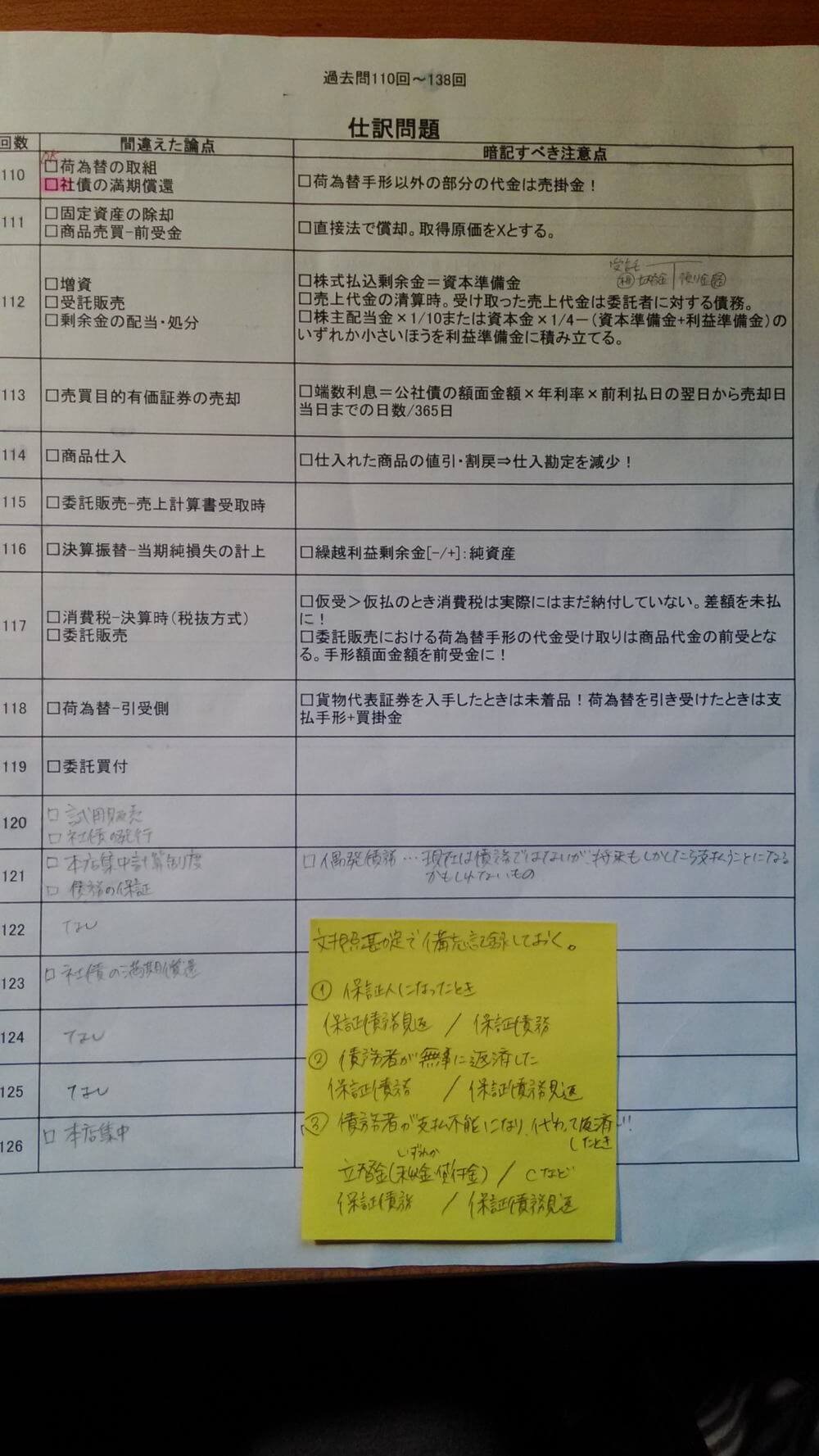

| ちょっとでも苦手だなと思って避けがちだった論点を洗い出しました。

たとえば、第3問の部分だけを過去問から選んで110回~138回までを解き、点数を見てみると明らかに本支店会計の出来が悪かったので、今度はその本支店会計の問題だけを繰り返し解くというように的を絞っていきました。 「ここは分かるけれど、ここは分からない」というまだらの状態では合格できないと思いました。簿記という手段を使って何を求めたいのかを常に意識するようにしました。  |

| ご自身の勉強方法を振り返っていただき、これから勉強を始める方にアドバイスがあればお願いします。 | |

| 簿記に限らずどんな試験に挑むときも同じかもしれませんが「テキストで基本を知る→簡単な問題を解く→過去問を解く」…この流れは省略できないかなと思います。

ネットを検索すると「テキストは読まない」「過去問しか解かない」などと書かれていることもありますが、テキストを読まないなんて楽だなぁ、自分も同じようにできるといいなぁと思ったものの私には到底無理でした。 面倒がらずに基本の勉強スタイルを守ることが一番近道で、試験を終えた後も知識が身についたと感じられるのではと思います。 どんな方でも学生生活や社会人生活の中で試験というものを何度も受けたことがありますよね。その過去の経験の中から自分が一番しっくりきたと思えたときの勉強スタイルを思い出してみるといいのかなと思います。 それと、教材を選ぶときはネットの評判だけで決めずに、本屋さんで何冊かパラパラめくって中身を見たほうがいいです。いくら評判が良くても、自分にとっては挿絵の配置が苦手で読みにくい、文字の色が見にくいなんてこともあります。 |

管理人コメント

ふみさん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!育児・仕事と勉強の両立は大変だったと思いますが、基本を大事にした勉強で見事に合格を勝ち取られました。

それでは早速、中身を見ていきたいと思いますが、個人的に、受験生の皆さんに一番参考にしていただきたいのは、勉強方法欄の以下の文章です。

表を見返して見て分かったのは、1度解けた問題は何度やってもそれなりに解ける、ということ。できない問題は何度やっても同じところで間違えるということ。

つまづく場所に気付いたら、後はそこだけを繰り返して覚えました。時間は限られていますので、解けたところには戻りませんでした(本当ならできる問題を何度もやったほうが気分がいいのです。やっぱり答え合わせで○をつけたいんですもの。)

ふみさんもおっしゃっていますが、出来ない問題を解くよりも出来る問題を解いたほうが気分が良いのは間違いありません。ただ、出来る問題よりも出来ない問題を解いたほうが力がついて点数が伸びます。これは絶対です。

ふみさんが過去問を解くさいに実践されたように、大問ごとの点数を記録しておいて、出来の悪い論点の問題を集中して解くのは非常に効果的です。簿記検定ナビでも「まとめ解き」としてご紹介していますので、興味のある方は一度ご覧ください。

ふみさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:合格テキスト 日商簿記2級 商業簿記

- テキスト:合格テキスト 日商簿記2級 工業簿記

- 問題集:日商簿記検定 模擬試験問題集 2級

- 過去問題集:日商簿記2級まるごと過去問題集

- 過去問題集:合格するための過去問題集 日商簿記2級

- 予想問題集:第139回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級

- 電卓:Canon HS-1220TUG

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。