学習の予定と進捗を毎日確認し、適宜修正することが大事です!

- 投稿者:イルカ船長さん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約8か月

はじめに

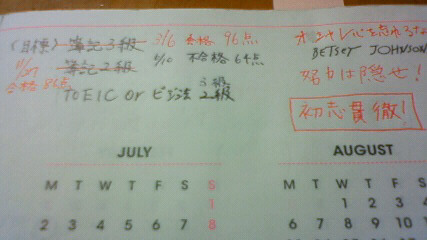

昨年6月施行の第131回/3級に合格後、すぐに2級の学習を開始し、第133回の2級検定に合格しました。3級は個人商店をテーマとした簿記ですが2級は株式会社が前提であり、会社勤めの身としてはより身近に簿記を感じられると思い期待感いっぱいで取り組みました。

工業簿記は初めて学ぶことで不安でしたが、商業簿記は3級の延長線のようだし頑張れば大丈夫だろう…そのような気持ちで2級の学習を始めました。しかし、現実は甘くありませんでした。商業簿記で習う仕訳が格段に複雑になっていること、工業簿記ではイメージを描けなかったこと、大きくこの2つの点で苦労の連続でした。

独学の自由さを活かし、テキスト類は少し多めに使用することにはなりましたが、試行錯誤しながら自分なりに解決の道を模索し、結果に結びつけることができたことは私にとって良い経験となりました。これから簿記検定を目指される方にとって、わずかでもお役に立てることができれば嬉しいです。

学習開始から試験日までの動き

6月21日より学習を開始しました。約2か月で商業・工業の学習範囲を大まかに把握し、2巡目から本格的にテキストと問題への取り組みを行うつもりでした。しかし予定通りには進められませんでした。8月中旬以降は工業簿記に対する苦手意識から勉強に嫌気がさしまして、約1か月ほど全く勉強しない日が続きました。

9月下旬より、初めからやり直す気持ちで勉強を再開。テキスト、講義DVD、基本問題をしっかり仕上げることに注力しました。12月より商業簿記の過去問に入り、1月より工業簿記の過去問を始めました。

1月20日以降は2時間で1回分の過去問を解く作業を行い、本番での時間配分の感覚を養いました。2月10日から試験日当日の午前中まで直前予想問題集に全力を注ぎ、総仕上げを行いました。

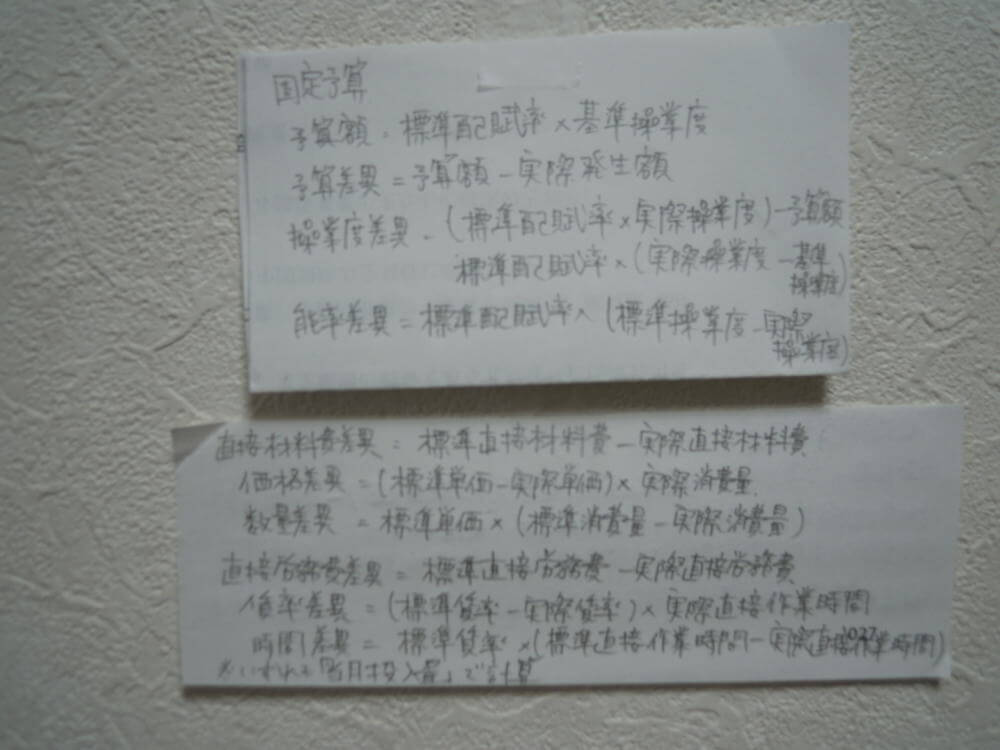

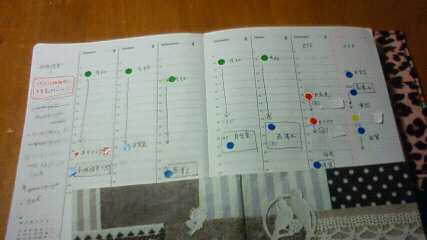

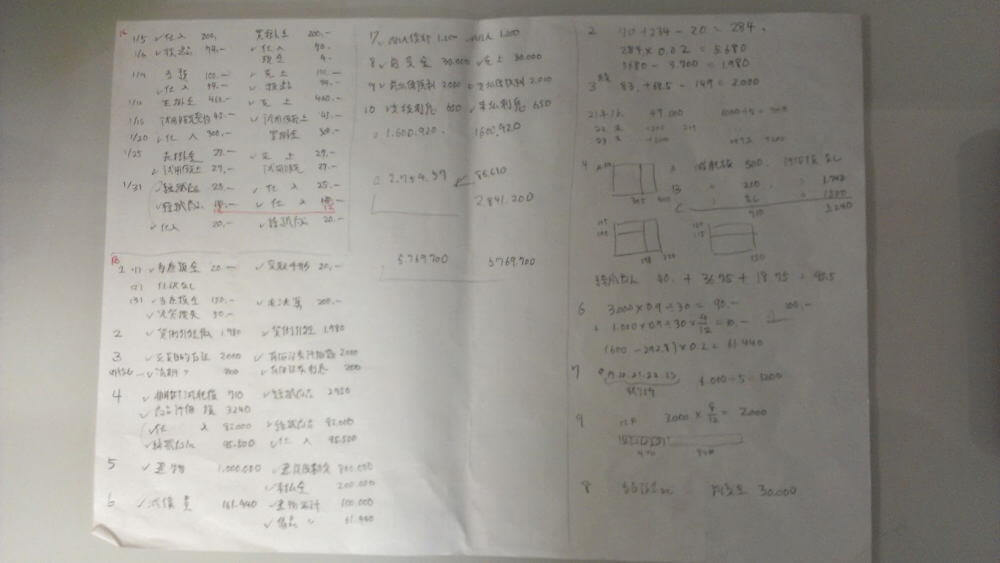

学習予定と進捗の確認、行動の修正

1ヵ月後、自分はどうなっていたいのか。そのためにはこの1週間で何をこなせばよいのか。その1週間のために、今日何をどこまで勉強するのか。日記をつけて実現したい自分のイメージをしっかり持ち、週間計画を確認し、日々の行動を修正しました。

日記の最後にはどんなに小さな事でも実行できたことははっきりと明記します。小さな事でも学習を積み重ねた事実に変わりありません。とにかく日記の最後は明るい内容で締めくくります。継続するための小さなポイントだと思っています。

テキストについて

使用した教材を列挙し、感想を書かせていただきます。

- 1.すいすい♪簿記2級 マンガみてGo!(商業/工業)

3級でお世話になった本の2級版です。イメージをしっかり作りながら学習できる本です。サクッとテキストとの相乗効果は抜群だと思います。工業簿記が取っつきにくいと感じる場合に助けとなってくれるはずです。

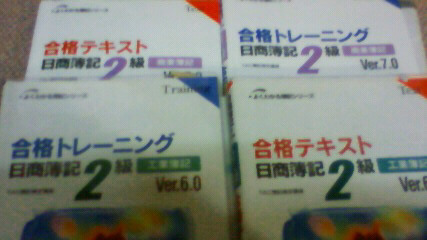

- 2.サクッとうかる日商2級テキスト(商業/工業)

3級学習でとても相性が良いテキストだったため、迷わずこのテキストにしました。文体が柔らかく、丁寧な表現で統一されているため、読んでいて苦痛を感じることはありません。タイトルから軽い印象をお感じになるかもしれませんが、内容の手加減はありません。

重厚なテキストは網羅性も高く一見して安心感はありますが、学習者がこなせなかったり消化不良となってしまっては何の意味もありません。そうなるくらいなら、たとえ網羅性が多少低くても自分に合う教材をしっかりこなして、ものにすることの方が現実的ではないでしょうか。

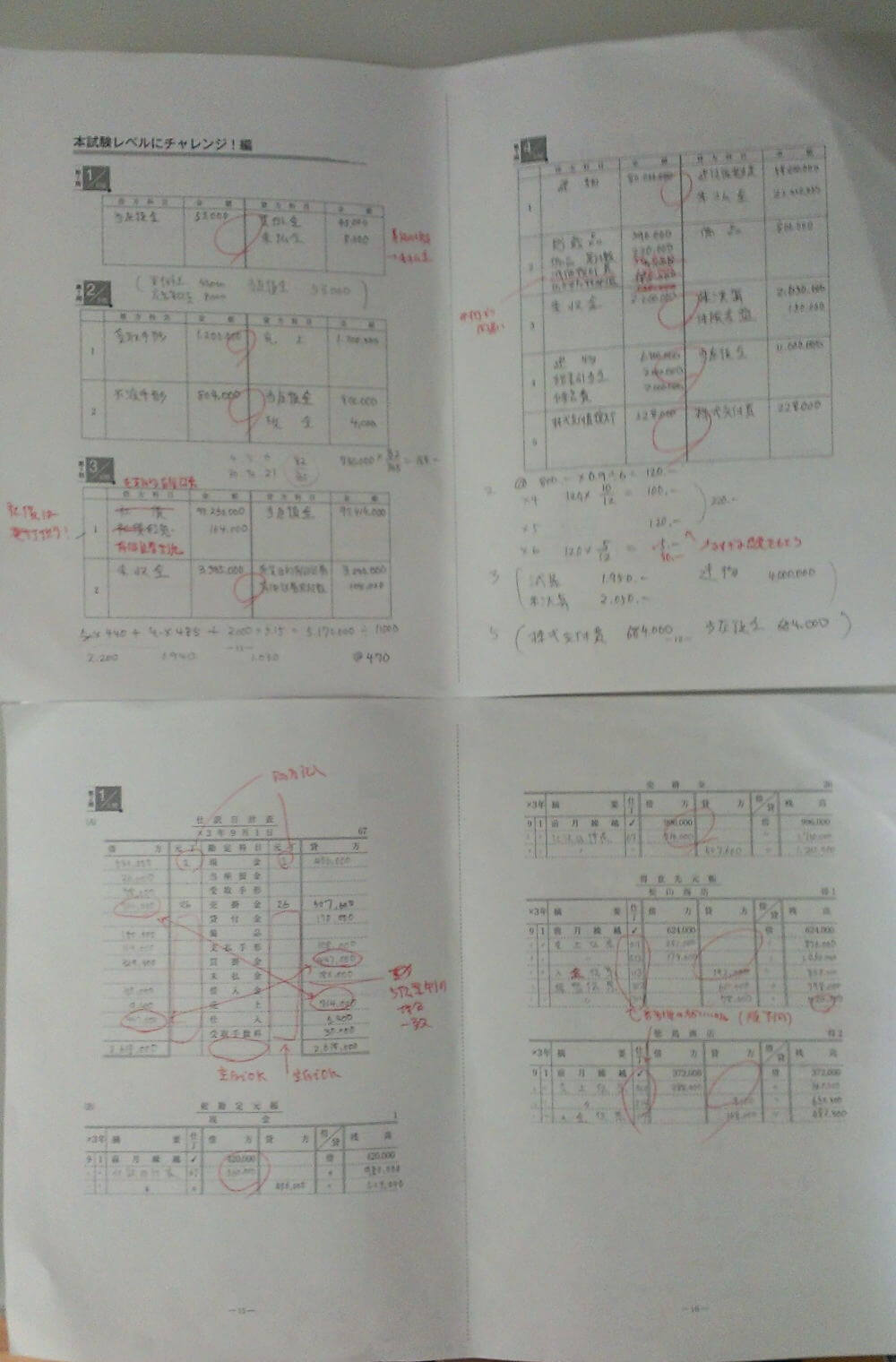

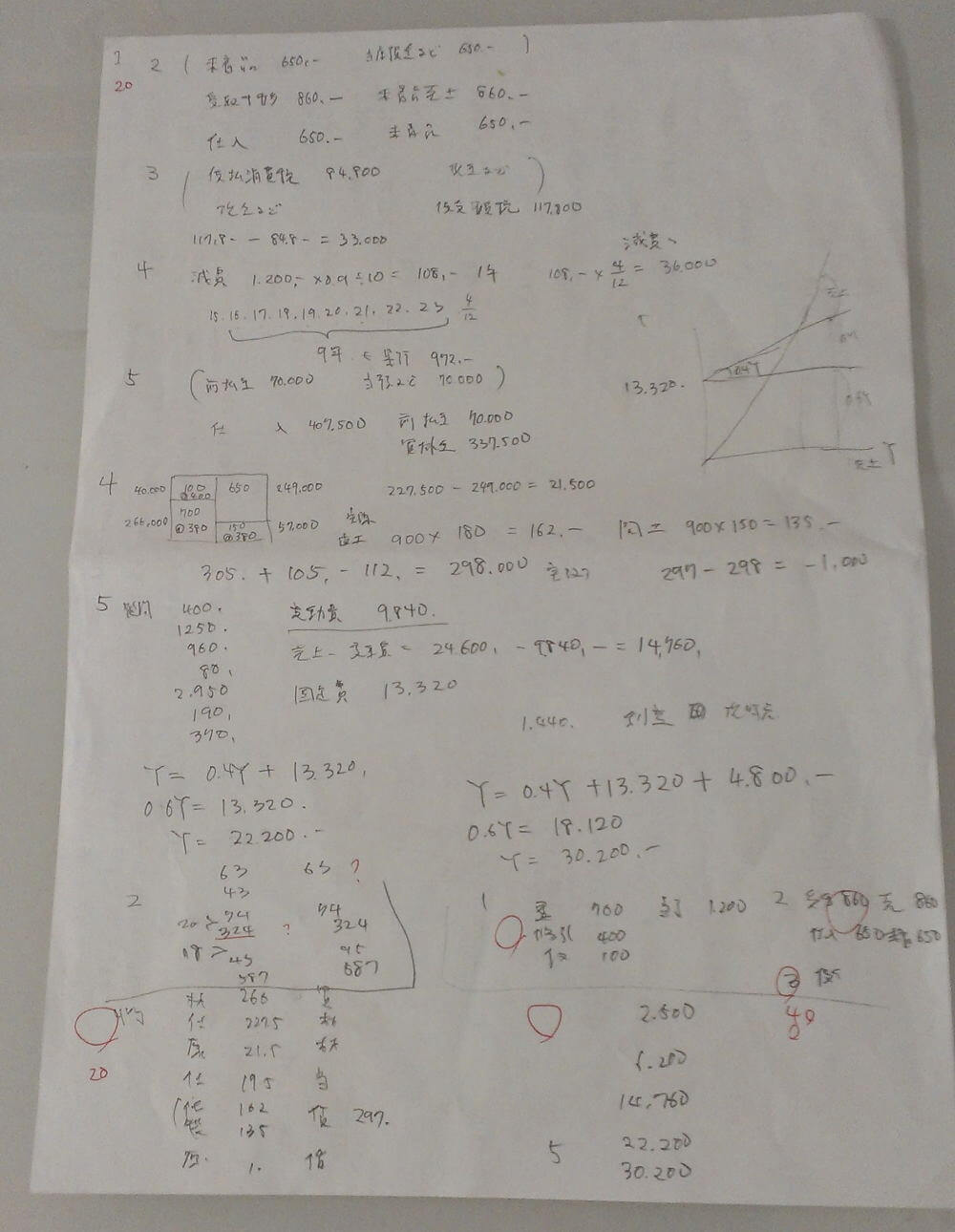

- 3.サクッとうかる日商2級トレーニング(商業/工業)

テキスト完全準拠の問題集です。基本→本試験レベルと段階的に難易度が少しずつ上がり、この1冊を解きこむことで、試験に必要な基礎は得られます。学習段階で3回転することをおすすめいたします。

- 4.サクッとうかる日商2級対応・講義DVD(商業/工業セット)

サクッとシリーズの講義DVDです。商業簿記は桑原知之先生、工業簿記は山田裕基先生が担当です。テキストに沿って講義は進められますが、両先生の講義は具体例を多く用いて、簿記上の取引の意味を非常に詳しく、丁寧に説明して下さいます。従って理解は格段に深まります。

理解が伴うと無理して憶える必要はありませんから、結果的に学習そのものは楽しくなると思います。「わかる→やる→できる→もっとやりたくなる。」このように自分の中で好循環が出来ると、独学だろうとなんだろうと学習スタイルはさほど関係ないのではないかと思います。

自分の意志で、自分が主体性をもって勉強することがなによりも大切なことですから。サクッとテキスト&トレーニング&講義DVDのセットで約2万円ほどですが、はるかに超える価値を頂けたと感謝しています。

- 5.日商簿記2級「仕訳攻略ナビ」

3級でとてもお世話になった仕訳に特化した問題集です。2級商業簿記の基本論点が簡単、簡潔に示されていて読みやすいです。本試験レベルの総合問題は全部で60題掲載されています。各問題に対する詳しい解説はとても勉強になります。

携帯性に優れていますから通勤時やスキマ時間でも仕訳に触れることができます。私はこの本の掲載問題を解く際は全て頭の中で仕訳をしました。イメージで仕訳を切る訓練によって得た力は、本試験において私を多いに支えてくれました。

- 6.7日間でマスター!2級重要仕訳40

これは公認会計士の柴山政行先生が、ご自身のブログで無料提供して下さっている仕訳トレーニング教材です。本来、この教材は日商1級や税理士簿記論受験生の基礎力確認のために、柴山先生が作成されたものですが、上級から見て重要と思われる2級商業簿記の仕訳を学べることに期待を感じて勉強させていただきました。

簿記論レベルの計算力が必要となる問題も含まれていますので内容は充実しています。柴山式総勘定元帳という図を用いた解説によって、複雑な仕訳も勘定連絡を追いながら見ていくことですっきり理解できるようになりました。

40問の仕訳を7日分に割り振り、レジュメと柴山先生の音声講義がセットで提供されます。私は往復2時間の通勤時間を有効に使うために、音声講義をMP3プレーヤーに入れて学習しました。

初めの数回転はレジュメで問題を読みながら音声講義を聞きますが、何度か繰り返すうちに問題は覚えてしまいます。以降はレジュメ無しで音声講義のみに集中します。問題を聞き、取引の状況を素早くイメージし、頭の中で仕訳をします。この作業を50回転ほど繰り返しました。

仕訳がどれだけできるようになったのかを確認するために、過去問の仕訳問題だけをまとめて解いてみたところ、以前は全くできなかった問題がすらすら解けるようになっていました。

印象に残った柴山先生の言葉がありますのでご紹介させて頂きます。「基礎力は瞬間的に出せなければ意味が無い。」「いちいち確認しながらつっかかっている状態だから上級レベルで出来なくなる。」「3級が疎かだと2級が出来なくなる。2級が疎かだと1級や税理士簿記論で苦労する。従って基本は大事です。」

- 7.プラス8点のための問題演習(TAC出版)

過去問と同時並行で進めました。問題のバリエーションが豊富で、解説と計算過程が豊富な図解とともにかなり丁寧に書かれています。過去問を解いてみてハードルが高いと感じる場合は、この問題集でじっくり時間をかけて考え方を確認してみるとほとんどの悩みは解消されると思います。

- 8.出題パターンと解き方 過去問題集(第133回対応版)

解説がとても詳しいので助かります。解説はできれば声に出して実際に読みます。先生が自分に教えてくれているように思え理解度が違います。分野別に本試験問題が組み替えられていますので、苦手を潰すためのまとめ解きには最適です。

学習時間が取れない時でも、1問選んで解くだけでしたら20分前後で済みますので、あまり気持ちを構えることなく過去問に触れる環境を作ることができるはずです。

まず学習初期に過去問を見ておくことをおすすめします。解くのではありません。本番でどのような問題が出題されるのかを知ることが目的です。早い段階で本番のイメージを持っておくと、学習の進め方を見直すときの拠りどころになると思います。

第1問は仕訳5題が定型です。収載された過去12回分の第1問をまとめて解くと弱点が明らかになります。各回10分~15分を目安に全問正解できるようになれば、本番で恐れることはありません。

全ての問題に共通しますが、一度解いて出来た問題でも再度じっくり復習することで知識の定着が確かなものになります。2度目に解く時は出来るだけ丁寧に、詳しく下書きを書いてみるのもいいかと思います。さらにもう1人の自分に対して説明する作業を入れると効果的です。

「この問題はこういう処理を聞いているから、このように資料を整理して、特にここに注意をして、こうやって計算するんだよ。」面倒な作業のように思われるかもしれませんが、説明しようとすると以外と難しいものだと気が付きます。

スムースに説明できないということは、理解が不十分な可能性があります。順を追って自分に説明することにより、知識が整理され腑に落ちていくと思います。

- 9.ラストスパート模試(ネットスクール出版)

様々な出題形式が収載された直前予想問題です。内容は簡単すぎず、難しすぎずでちょうど良いと思います。

ラストスパート模試を使用してインターネット上で開催される試験直前イベントがありますが、ここではネットスクール社の先生より、学習進度別の直前期学習プランについてレクチャーを受けることができます。インターネットを使える環境があれば参加をおすすめします。

ラストスパート模試は4回分が用意されています。本番までに4回転しました。多くの問題を粗くこなすことよりも、問題を絞って何度も繰り返す方が力は付くように感じます。

- 10.会計学入門(桜井久勝先生/著)

日経文庫の本です。桜井先生は「財務会計講義」の著者です。桜井先生が会計を初めて学ぶ人のために、基本となる部分を柔らかい文章で記述してくださっています。小さくて薄い本です。

日商簿記2級の試験対策として直接関係しない本ではありますが、2級を学習するうちに感じた素朴な疑問に対する答えが書いてあったりしますので気分転換に読むのによいかと思います。簿記処理の背景にある会計学を意識することで、簿記を学ぶ意味をより深く認識できると思います。

試験日の1日の流れ

- 起床時間

午前6時に起床。消化のよい朝食をとり、7時~9時までは「ラストスパート模試」の復習を行いました。第1予想の「本支店会計」を中心に、ウラ予想までまんべんなく目を通しました。また苦手ではない分野には特に注意を払い、抜けがないかどうかを確認しました。

9時30分~11時30分までは、「プラス8点のための問題演習」の復習です。工業簿記の問題のみを復習して、自宅での学習は完了としました。

- 試験会場に到着

12時40分に会場入り。市内の私立高校です。当日は強風で電車遅延が予想されたため、早めに自宅を出て家族に車で送ってもらいました。案の定、電車は遅れていました。

とても寒かったので、上着のポケットに携帯用カイロを入れておきました。試験直前まで手を温めました。電卓をスムースに打つために…

- 教室に入る

すでに4~5人ほどの受験生が入室していました。黒板に書かれた受験番号を見ると、私は一番前の席でした。後ろに人がいる状況が好きではないので、ちょっとだけ嫌な気持ちになりました。

机の上に置いたものは受験票、運転免許証、電卓、シャープペンシル(クルトガ0.3ミリ、芯はB)、消しゴム、ラストスパート模試。予備の筆記用具は落下防止のために、シャープペンシルと消しゴムを輪ゴムでまとめて滑り止めをしておきました。

- 試験開始15分前

トイレに行く。試験開始後は手洗いが理由でも一旦退室すればその時点で試験終了となるため、ぎりぎりまでトイレに行く時間を引っ張りました。頭に栄養を与えるため、ブドウ糖を飴替わりに口に含みました。

- 試験監督が入室

受験上の諸注意について説明を受ける。鼻をかむためにティッシュペーパーを使用する場合は、事前に申し出ることを強調していました。まだ花粉症の症状が出ていなかったのでほっとしました。

- 13時30分、試験開始

解答用紙に受験番号と氏名、生年月日を記入。合わせて出題形式を推測して、時間配分を組み立てました。

試験開始の合図とともに、一斉に問題を広げる音が教室に響きます。この一瞬のために重ねた学習を出し切る時がきました。私はすぐに問題を見ません。背筋を伸ばし、目を閉じて、静かに深呼吸を数回。

深呼吸をする間「3級で一度は挫折を味わった自分が今日、2級の試験を受けようとしている。この状態になれたことが夢のようだ。この日を迎えられる環境を整えてくれた家族や先生方に感謝。」このように思い心を整え、努力をしてきた自分を褒めた後、問題にとりかかりました。

- 解答開始

解答順序は第1問→4問→5問→2問→3問の順に決定。

第1問は迷わず解答。所要時間は12分。第4問、第5問は苦手としていた工業簿記。時間をかけてしっかりと下書きを作ったため、40分以上を費やしました。一つひとつの処理を確認しながら解答することを実践しました。第2問は伝票会計・仕訳日計表の推定型。過去問で何度もやり込んだ問題です。ストレス無く解くことができました。

第3問は商簿のメインテーマでもあります。今回は「本支店会計」でした。決算関連の出題形式では他に単体での精算表や財務諸表を作成させるものがあります。本支店会計は前段階のプロセスがポイントとなる少しだけ特徴がある形式ですね。1級を目指している私としましては思い出に残る出題だな…などと余計なことを考えながら解答しました。

- 試験終了

全ての問題を解き終えるのに2時間を要しました。従って見直しが全くできませんでした。一つひとつの処理を正確に行うことに集中しただけで試験が終了してしまいました。不安な気持ちで会場を出ました。

試験結果

3月7日、商工会議所より合格発表がありました。試験で見直しが出来なかったため不安でしかたがありませんでしたが、合格していました。私が申し込んだ商工会議所では、試験の得点については受験者本人の申し出に限り検定センターにて閲覧できるためすぐ確認に行きました。70点ギリギリを予想していましたが、得点は96点。第3問で4点を失点しました。

今後について

すでに1級の学習を始めていますが、3級、2級で学ぶ内容はとても大切だと痛感しております。学習においては時間がかかっても理解することを重視した姿勢で取り組み、会計の考え方と計算をつなげて、簿記を通じて会計を学び続けていこうと思います。

合格に欠かせないこと

合格は、「良き師との出会い、自分の努力、周囲への感謝」によって、必ず成就するものと信じます。有難うございました。

管理人コメント

イルカ船長さん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!

合格体験記をまとめていて思うのは、短期間で合格する人の多くはきちんと勉強スケジュールの管理をしているということです。イルカ船長さんも日記を使って勉強のスケジュール管理をされていますが、最初にゴール(=合格)を決めて、逆算的にスケジュールを組んで、あとは適宜修正を加えながら黙々とこなしていく…というスタイルが一番良いと思います。

また、イルカ船長さんは試験日当日の天気から「電車のダイヤが乱れるかもしれない」と判断し、車で試験会場に向かわれています。2月試験は全国的に雪の影響を受ける可能性が高いので、最初から複数のアクセス方法を考えておくと万が一の時に慌てなくて済みます。

最後に、開始の合図とともにすぐに解き始めるのではなく、一度、深呼吸して気持ちを落ち着かせるという行動もおすすめです。すぐに解き始めると、どうしても周りの雰囲気(電卓の音や紙をめくる音)が気になってしまいますが、あえて深呼吸して開始のタイミングをずらすことによって、周りの雰囲気に飲まれるのを防ぐことができます。

イルカ船長さんが使われた教材や電卓のまとめ

- 導入本:すいすい簿記マンガみてGO!日商2級 商業簿記

- 導入本:すいすい簿記マンガみてGO!日商2級 工業簿記

- 仕訳本:日商簿記2級 仕訳攻略ナビ

- テキスト:サクッとうかる日商簿記2級 商業簿記 テキスト

- テキスト:サクッとうかる日商簿記2級 工業簿記 テキスト

- 問題集:サクッとうかる日商簿記2級 商業簿記 トレーニング

- 問題集:サクッとうかる日商簿記2級 工業簿記 トレーニング

- 問題集:日商簿記2級 みんなが欲しかった問題演習の本 (旧:「プラス8点の~」)

- 過去問:日商簿記検定2級 過去問題集 出題パターンと解き方

- 予想問題集:日商簿記2級 ラストスパート模試

- 参考本:会計学入門

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。