職業訓練を有効活用して一発合格!受験仲間の存在が大きかったです!

- 投稿者:3だんごの母さん

- 勉強形態:職業訓練

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約4か月半

はじめに

(簿記の資格を取ろう!と思うまでが長いので、ここは読み飛ばして頂いても構いません)

私は47歳の主婦です。経理の実務経験はありません。会社勤めの経験は、20年以上前の独身時代に工場の電算室で伝票入力のキーパンチャーとして2年、その後転職して学習塾の事務(主にワープロ入力)として2年。結婚後は19年もの間、専業主婦として歳の離れた3人の子ども達の育児・家事に追われる毎日でした。

子どもから少し手が離れるようになった3年前、嘱託の仕事を見つけ再就職しましたが、その仕事が3年間の契約期間終了となり、2011年の6月に退職。すぐに次の仕事を探し始めましたが、これといって資格もなく、年齢的にも40歳代後半、なかなか思うような仕事は見つかりません。

毎週日曜日、新聞に折り込まれてくる求人広告を見ていると、たいがいの募集要件に「エクセル・ワードの出来る方」とあるのが気にかかり、「『出来る』って、どの程度の能力が求められているんだろう?」と思い、今まで独学で使っていたパソコンを1から習ってみたい、何か資格のようなものがあるなら取得してみたいと思うようになったのが、2011年の夏でした。

ちょうどその頃、厚生労働省の『緊急人材育成支援事業』という制度を利用して、求職中の人が様々な技術・資格を身につけるための職業訓練校が各地に出来ていました。ワード・エクセルのスキルを身につける『PC基礎』という訓練もあったので、それを受講したいと管轄のハローワークに出向いたところ…

担当者に「イマドキPCなんて皆さん出来るんですよ。それだけじゃあねぇ…」←アナタ、その程度のスキルアップでは再就職には結びつきませんよ!世間はそんなに甘くないですよ!と、口では言われなかったけれど、担当者の顔と態度が語っていました(苦笑)

その後、担当者から「どうせ3~4ヶ月間、職業訓練に通うのなら、PCの授業と平行して簿記の授業もWで受けられる訓練があるので、そちらを受けたらどうですか?」とのアドバイスが。介護・医療事務・IT関連etc…他にも色々な職業訓練があった中で、なぜか担当者が初対面の私に勧めてくれたのは、簿記の訓練。

経理の実務経験はありませんが、伯母が税理士なので『簿記』というモノが世の中に存在していることは知っていましたし、もう20年以上前になりますが、夫が一時期、自営業をしていたことがあって、その時「将来、帳簿をつけるのは私の役割になるカモ…」と、子育ての傍ら簿記の勉強をしようと本を購入したことがあるのも、この時急に思い出しました。

結局、夫の自営業は軌道に乗ることなく終わったので私が帳簿をつける機会はなく、簿記の本は最初の数ページを読んだだけで何も理解できないまま放棄しました。この時は「どうして右が貸方で左が借方っていう名前なんだろう?この名前にどんな意味があるんだろう?」ここでつまずきました(笑)

そんな過去もあって「簿記!あの時、入り口にも立てなくて諦めちゃった簿記!今ここで『簿記』という言葉を聞いたのも、何かのご縁なのかも…もう一度チャレンジして簿記の資格を取ってみよう!」…こうして4ヶ月間の職業訓練校通いがスタートしました。

学習期間

職業訓練校の通学期間は、2011/9/30~2012/1/31までの4ヶ月間。授業(←職業訓練校では『訓練』と言います)は月曜日から金曜日まで週5日。時間割は朝の9時から50分の授業が1日に5コマ。

期間中、ビジネスマナー演習や職場見学、PCの訓練もありましたので、簿記の訓練を受けたのは正味48日間でした。(48日間×1日5コマ×1コマ50分=200時間)

最初の14日間で3級のテキスト&トレーニングを終了。次の14日間で2級商業のテキスト&トレーニング、その後の14日間で2級工業のテキスト&トレーニング。最後の6日間は模試&解説というカリキュラムでした。

職業訓練終了後は、2/1~2/25の試験前日まで自宅で過去問を解きました。1回2時間の過去問を1日に2回分(出来る時は3回分)、答え合わせと解説を読むのに1回分1時間以上。なので1日に6~9時間は勉強していたと思います。今考えると、我ながらすごい集中力だったなぁと思いますが、当時は「時間がぜんぜん足りない!」と焦っていました。

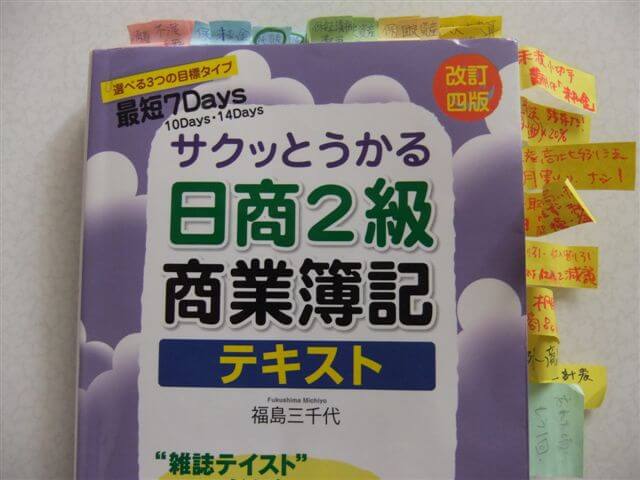

テキスト・電卓について

職業訓練校で使用していたのは下記の7冊。サクッとうかるシリーズは、初心者の私にも読みやすく、20年前に買った簿記の本とは大違いでした。また、試験に出る頻度が高い論点だけに絞って掲載されているようなので、短期間に試験合格を目指す人には最適なテキストだと思いました。

- サクッとうかる日商3級商業簿記テキスト

- サクッとうかる日商3級商業簿記トレーニング

- サクッとうかる日商2級商業簿記テキスト

- サクッとうかる日商2級商業簿記トレーニング

- サクッとうかる日商2級工業簿記テキスト

- サクッとうかる日商2級工業簿記トレーニング

- 第130回を完全予想!ラストスパート模試日商2級

ラストスパート模試は、カリキュラム最後の6日間(1月末)に本番同様2時間で解きました。その時点での得点は下記の通り、散々な結果。。どの問題も70点を超えるまでは繰り返し解く!と決め、2月の自宅学習中、過去問の合間にチャレンジしました。

- 第1予想 1/23…54点 → 2/ 2…58点 → 2/15…74点

- 第2予想 1/24…46点 → 2/11…74点

- 第3予想 1/25…63点 → 2/22…80点

- 第4予想 1/26…40点 → 2/16…76点

2月の自宅学習の際、自分で購入したのはTACの『日商簿記2級合格するための過去問題集』です。職業訓練校で過去問の類似問題や予想問題は解いていたのですが、やはり実際の検定試験に出された問題を解くのが一番!と、最後の約1ヶ月間はこの問題集を集中して解きました。

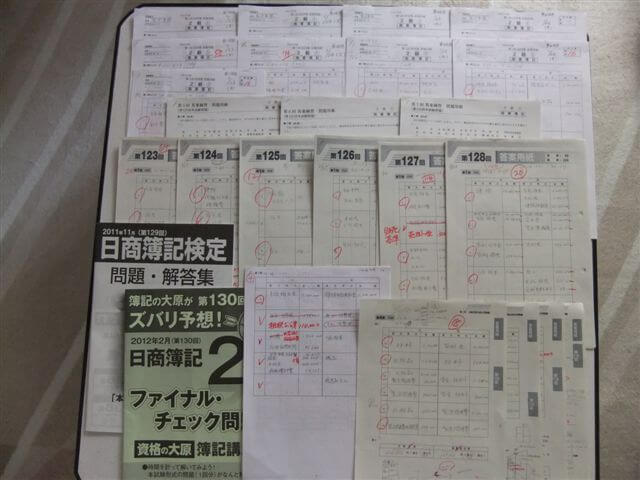

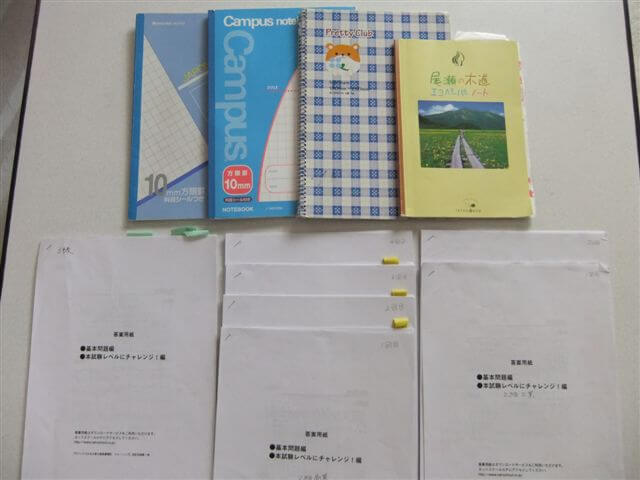

使用教材

使用教材

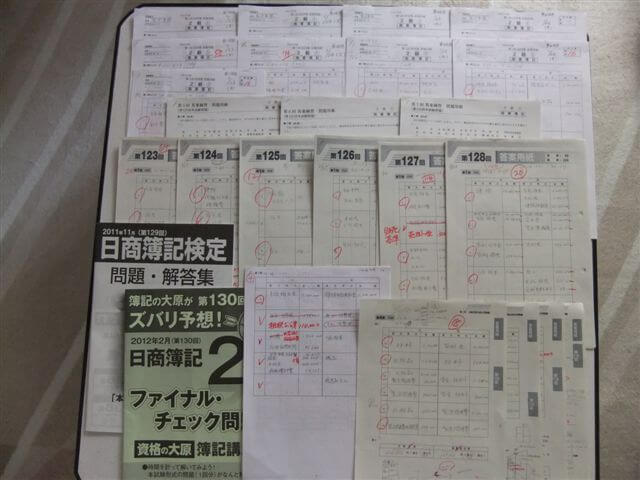

チャレンジした過去問&予想問題

チャレンジした過去問&予想問題

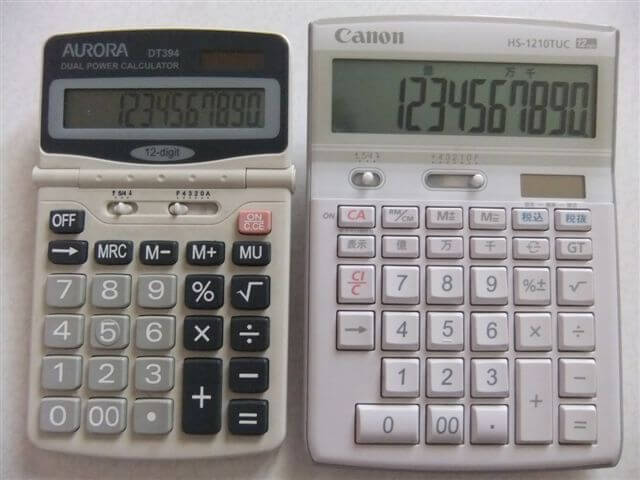

電卓は『CANON HS-1210TUC』を使いました。簿記検定ナビさんのおすすめを読んでHS-1210TUGを購入しようと思ったのですが、近隣のお店には売っていなくて、代わりに生産終了したと書かれていたHS-1210TUと似たような型番の物があったので、それを購入しました。

この電卓は数字ボタンがPCのテンキーと同じような角度になっているところが、とても使いやすくて気に入っています。また、『億』『万』『千』ボタンが付いているので、例えば【1万】と入力したい場合、通常は『1』『00』『00』とボタンを3回押さなければならないところ、『1』『万』と2回押すだけで済み、入力時間が短縮され便利です。

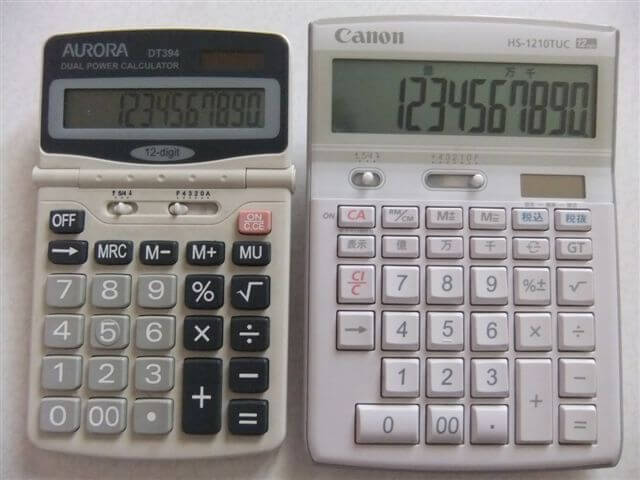

旧電卓と新電卓の比較

旧電卓と新電卓の比較

電卓&ケース(100円ショップで購入)

電卓&ケース(100円ショップで購入)

その他

大原の直前予想会に足を運び予想問題をいただきました。試験問題・解答解説の他にも、最近の出題傾向や試験の時間配分なども書いてありとても参考になりました。それからもちろん、簿記検定ナビさんの仕訳対策も大いに活用させて頂きました。「15分あれば5問解ける!」主婦の細切れ時間にピッタリで重宝しました。ありがとうございました。

勉強時間の確保

簿記訓練の初日、講師の先生から「この短期間の訓練で合格を勝ち取りたかったら、家に帰ってから1日2時間は勉強をして下さい!」と言われ、「きちんと訓練に通いさえすれば合格する力をつけさせてくれるんだろう…」などと考えていた私は「甘かった!」と反省。

職業訓練期間中は、授業後、訓練校の教室に居残り30分~1時間程度の勉強をしました。『その日の疑問は、その日のうちに解消!』を目標に、講師の先生がボランティアで教室に残って下さる日もあったので、そんな時はしつこく質問をしました。

これは余談ですが…わからないところは、たとえそれが試験には出ない論点でも、とりあえず知りたい!理解したい!という厄介な性分の私。「ココは試験に出ないから覚えなくてもいいよ~。そのアタマの余裕があるなら、試験に出る他の論点をキッチリ覚えてね!」と先生がおっしゃったんですが…

ある箇所(工業簿記の、本社工場会計の本社側の仕訳)がどうしても気になってしまい、休み時間に「やっぱり気になります!教えて下さい!」と質問してしまったのですが、先生はイヤな顔をせず丁寧に答えて下さいました。

その時、最後の質問で私が「相手の勘定科目は何になるんですか?」と聞いて、先生が「『売上原価』よ」と答えて下さった瞬間、商業簿記でどうしても理解できず『しー・くり・くり・しー』『うく・うし・くう』と丸暗記はしてみたものの、なんだかモヤモヤしていた売上原価算定の一連の流れが「あぁ!そうか!そうなのか!!」と、なぜかストンと自分の中に落ちたのです。

この時「簿記って、スゴイ!!どんな時も最後まで、ちゃんと辻褄があうシステムなんだ!」と、とても感動したのを覚えています。これは自分の中で忘れられないひとコマです。簿記の深さに触れた瞬間でした。

話を戻します。訓練校で居残り勉強後は買い物をして夕方に帰宅。中学校から一旦帰宅し、すぐにスイミングへと向かう三男に軽食を食べさせ送り出し、それから夕食の支度。鍋を火にかけながらダイニングテーブルで1時間~1時間半の勉強。またまた余談ですが…この頃の我が家の夕食メニューは、カレー・シチュー・豚汁・鍋料理と、大鍋で煮込む料理がヘビロテで家族から苦情が出たことも(苦笑)

あとは深夜に30分~1時間ほど勉強するようにしました。勉強方法は、その日の授業範囲のテキストを読み返し、授業で解いたトレーニングをもう一度解いて復習というシンプルな方法でした。

…正直に白状すると、家に帰ってから、どうしても勉強したくない日もありました。そんな日は、5色のカラー付箋紙に、資産・負債・純資産・費用・収益の勘定科目を色別に書いてテキストの新出ページに貼り付けテキストを辞書のようにしてみたり、テキスト付録の『主な勘定科目』をダウンロード、プリントアウトして切り抜き、こちらも色別に大きな紙に貼り付けたりしました。工作は好きなので、これは私にとっては気分転換になりました。

とにかく、簿記と1日でも離れるのはせっかく覚えたことを忘れてしまいそうで怖かったので、勉強に向かいたくない日も、何かしらの手段で少しの時間でも『簿記に触れる』ようにしていました。職業訓練終了後は、2/26の試験当日朝まで毎日過去問を解きまくりでした。たぶん今までの人生の中で、一番必死に勉強した期間だったと思います(笑)

商業3級テキスト勘定科目の付箋

商業3級テキスト勘定科目の付箋

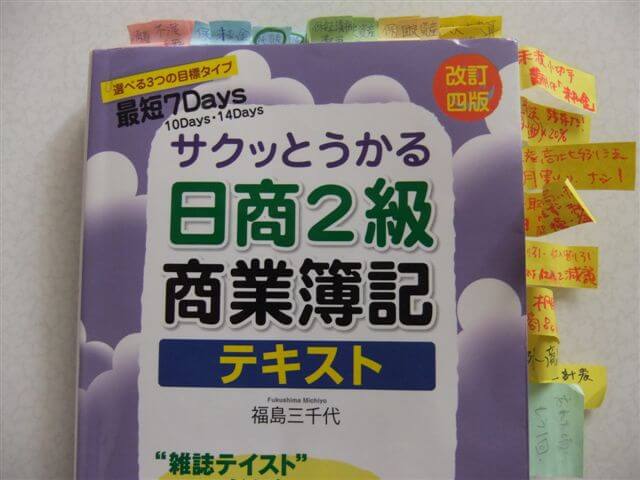

商業2級テキスト勘定科目の付箋

商業2級テキスト勘定科目の付箋

横の付箋には『忘れた頃にもう1回』の文字

横の付箋には『忘れた頃にもう1回』の文字

掲示用の勘定科目一覧

掲示用の勘定科目一覧

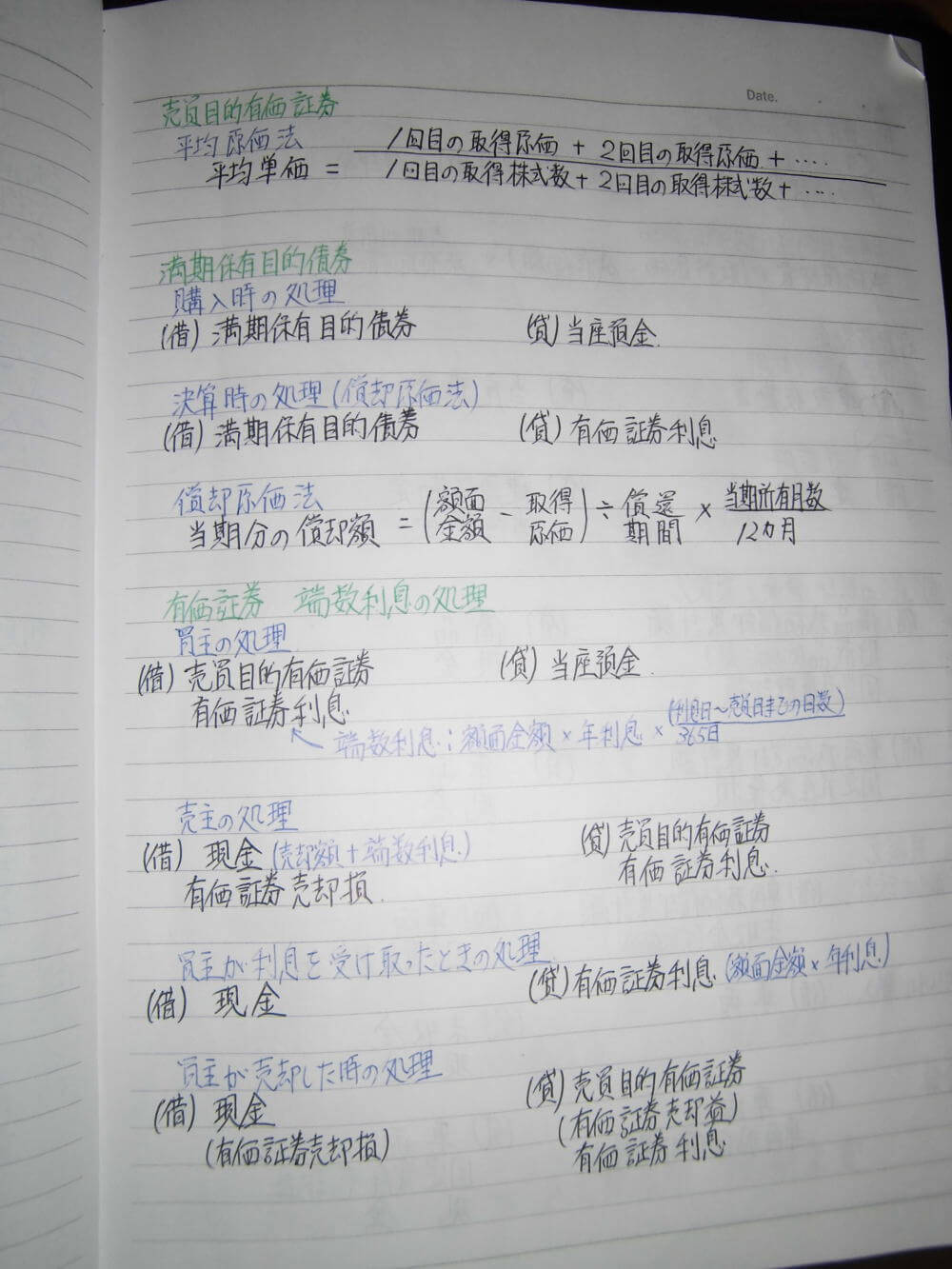

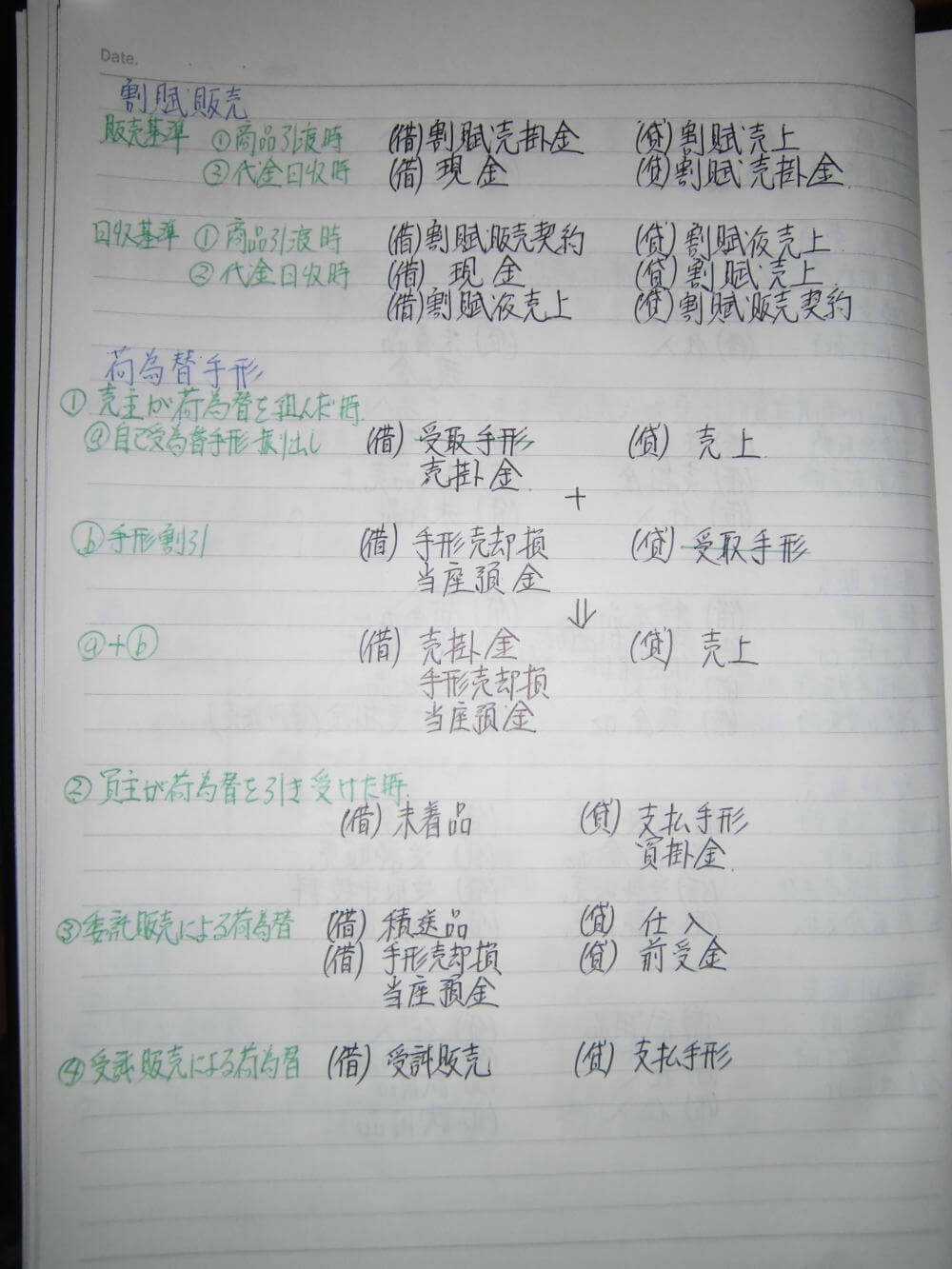

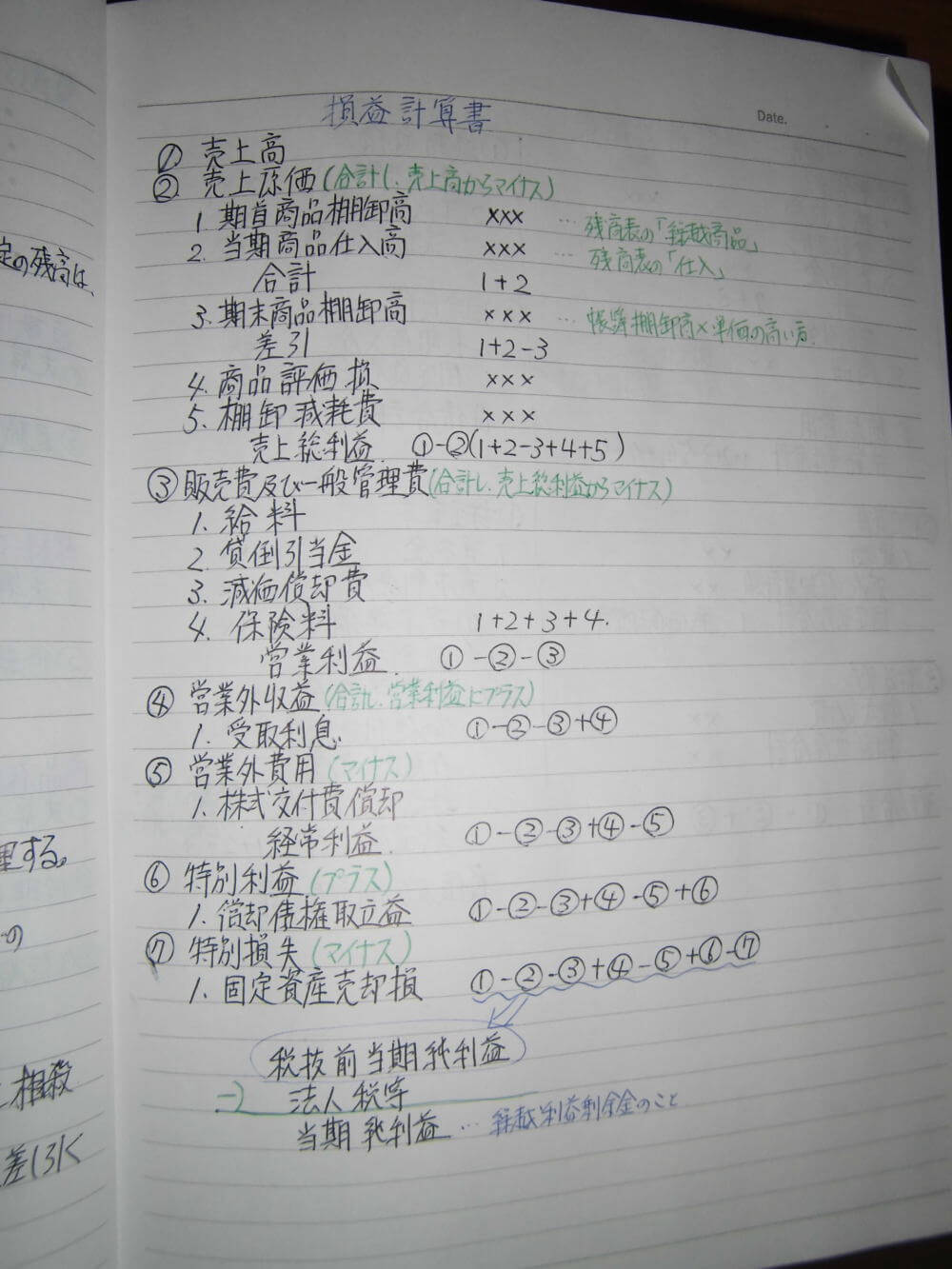

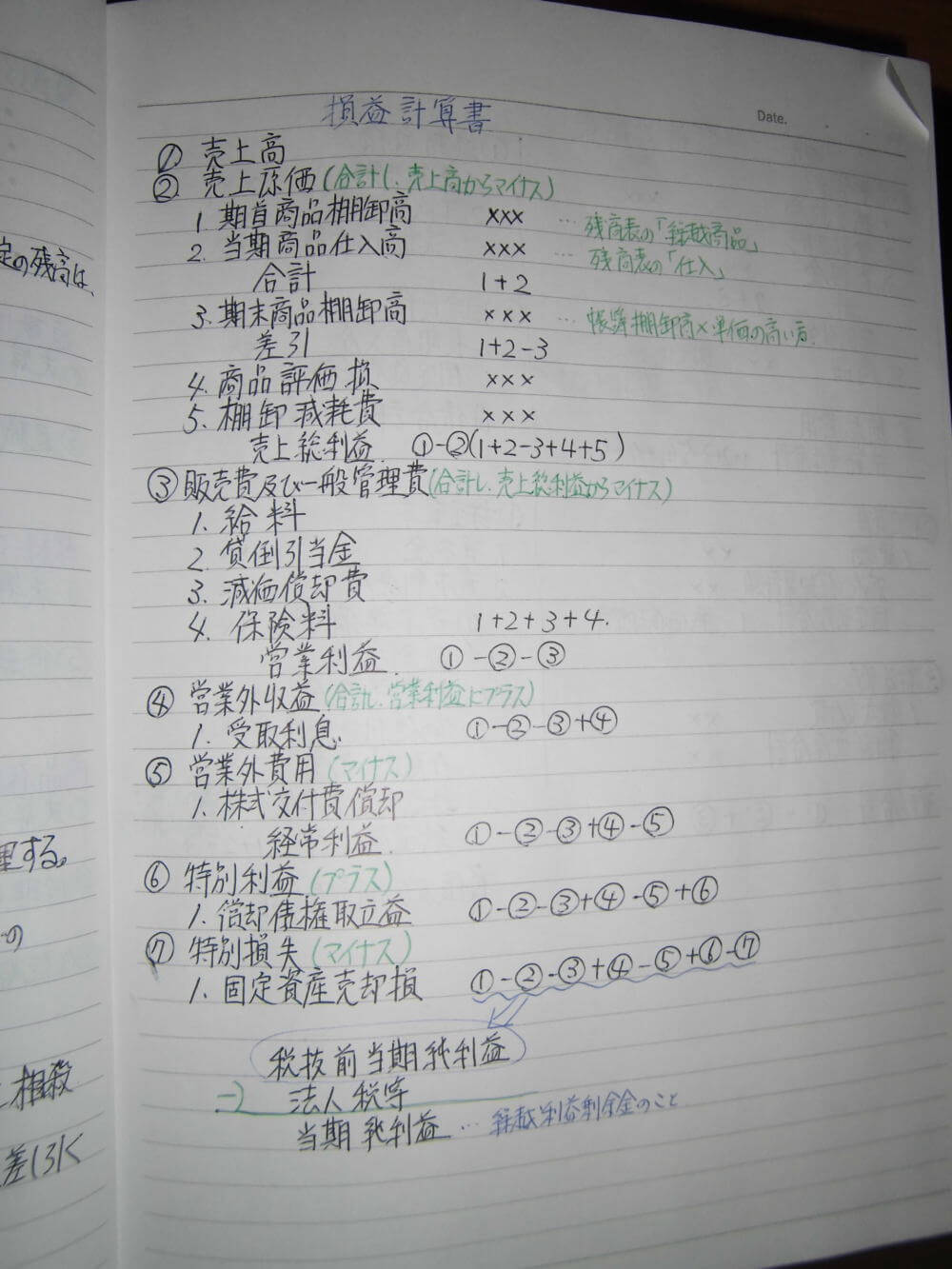

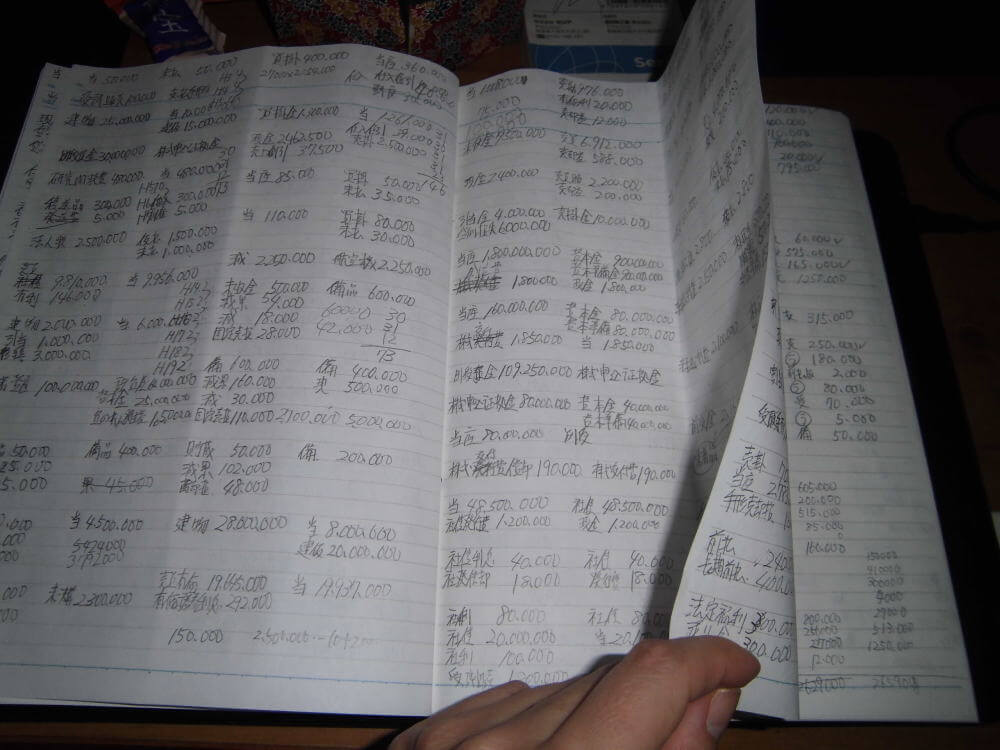

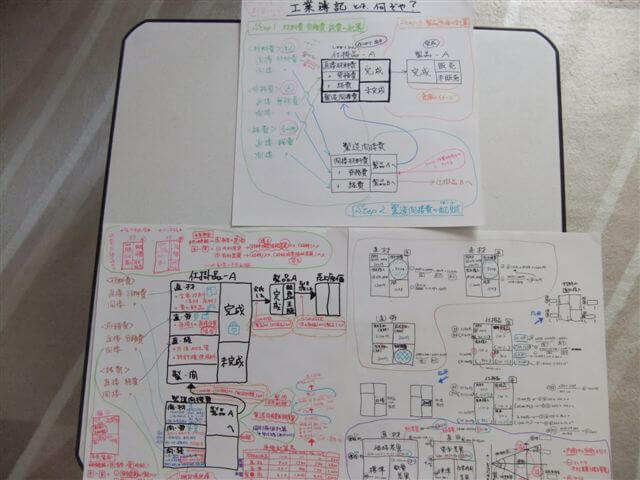

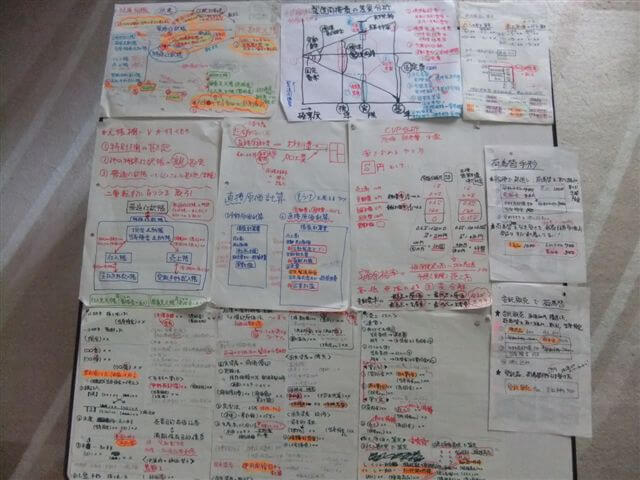

ノート&トレーニングの答案用紙

ノート&トレーニングの答案用紙

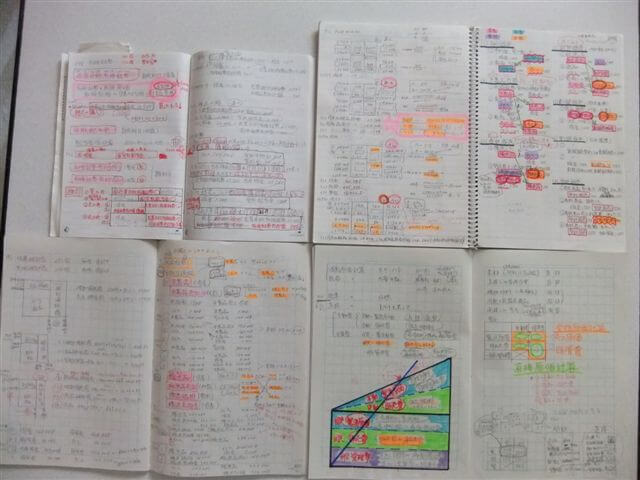

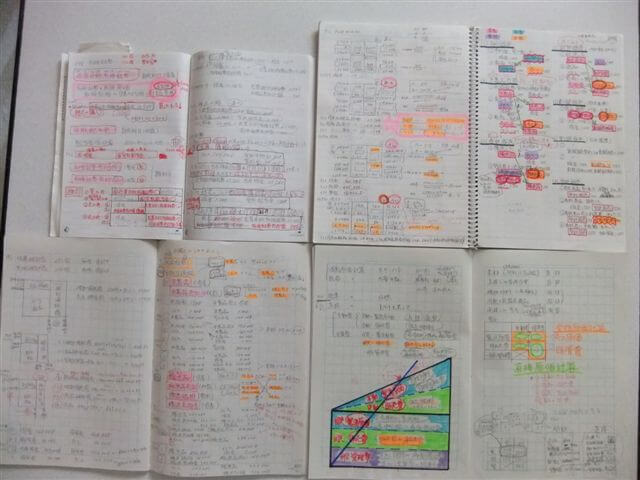

ノートの中身

ノートの中身

受検級を決めるにあたって

講師の先生からは「履歴書に書けるのは2級以上なので是非とも2級を取得して欲しいが、念のため3級と2級を同日受検するように」と言われていたのですが、私には1日で2つの級を受検するのは難しいと思ったのであえて3級は申し込まず、2級のみに的を絞りました。

もし午前中に3級の試験の出来が悪かったら、そのことを午後の2級受検中も、ず~っと引きずり続けるだろう…という自分の性格や、体力的にも1日で4時間も集中力がもたないと思ったからです。

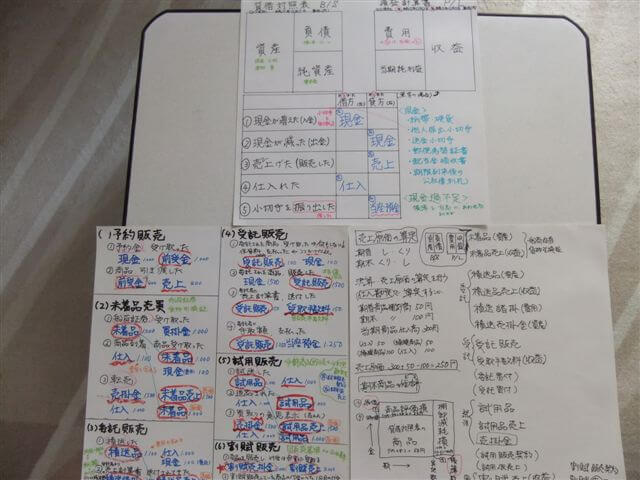

苦手克服法

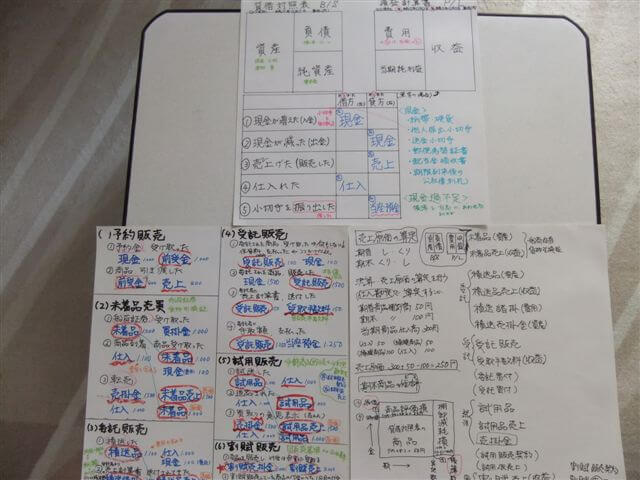

2級の試験範囲で私のいちばんの苦手は、商業簿記の特殊商品売買でした。とにかく勘定科目が多くて混乱してしまい、なかなか覚えられない。もう少し脳が若かったら良かったのに…と何度思ったことか(苦笑)でも、嘆いているだけでは何も解決しません。

そこで私がしたことは、A4コピー用紙の裏紙やカレンダーの裏に、勘定科目の左右の組み合わせを「書く!ひたすら書く!!」そうして書いた紙を冷蔵庫の扉・トイレの壁・本棚の扉…と家中の目につく場所に貼り付けて、どこに居ても視界に入るようにしました。

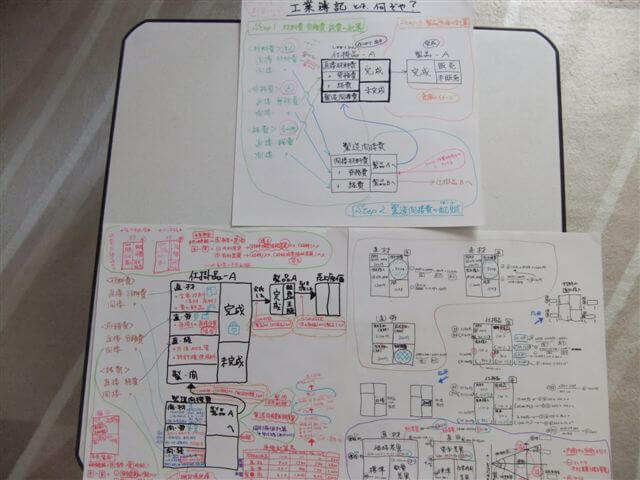

他に、工業簿記の三角形の図(シュラッター=シュラッター)、Sの計算式(CVP分析)も何枚も書いて、あちこちにペタペタ…とにかく当時は、家中が貼り紙だらけでした。「何度も書いて、身体(手)で覚える」非常に単純ですが、この繰り返し作業以外に苦手克服法はないのではないかと思います。『簿記はスポーツ』と言われる意味が、この繰り返し作業で分かりました。

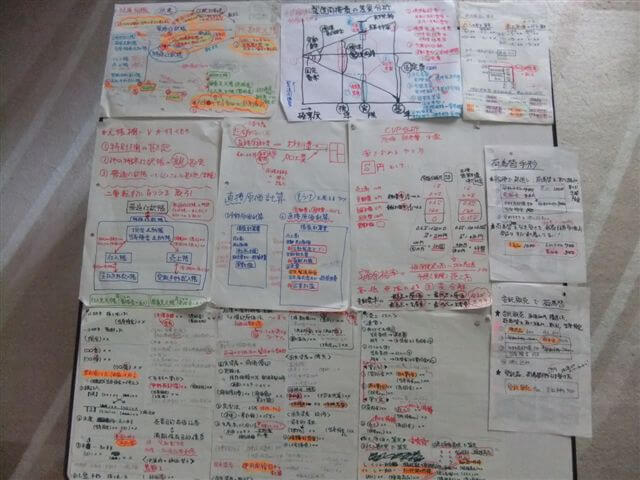

家中の壁にペタペタ貼り付け1

家中の壁にペタペタ貼り付け1

家中の壁にペタペタ貼り付け2

家中の壁にペタペタ貼り付け2

家中の壁にペタペタ貼り付け3

家中の壁にペタペタ貼り付け3

健康管理(特に中高年者の受検における注意点!)

4ヶ月の訓練を通して、何が一番大変だったかというと…とにかく体調管理! この一言に尽きます。実は、簿記の訓練より先に受けていたPCの訓練で、同じ姿勢を長時間取り続けていた為か頚椎ヘルニアになり、手の痺れや肩~腕にかけての痛みが出てしまいました。

そんな状態を誤魔化しながら、簿記の「書く!ひたすら書く!」をやってしまったもので、夜も寝られないほどの肩・腕の激痛に度々襲われ、整形外科に通院。

そして、職業訓練終了後はあまりにも集中して勉強し過ぎた為か、それとも試験前のプレッシャーに押し潰されたのか、検定試験の1週間前に発熱・頭痛・嘔吐。丸2日間、食べ物を全く口に出来ませんでした。(この時は「…終わった。今までの努力が全て水の泡だ」と思いました)

けれども「試験前日や当日の発熱じゃなくて良かったとプラス思考で考えよう!まだ1週間ある!!」と何とか気持ちを立て直しました。どんなに一生懸命勉強しても、当日にベストの力が出せなければ合格は難しいです。試験直前は体調管理を万全に!自分の苦い経験を元に、次の受験生へ伝えたい事です。

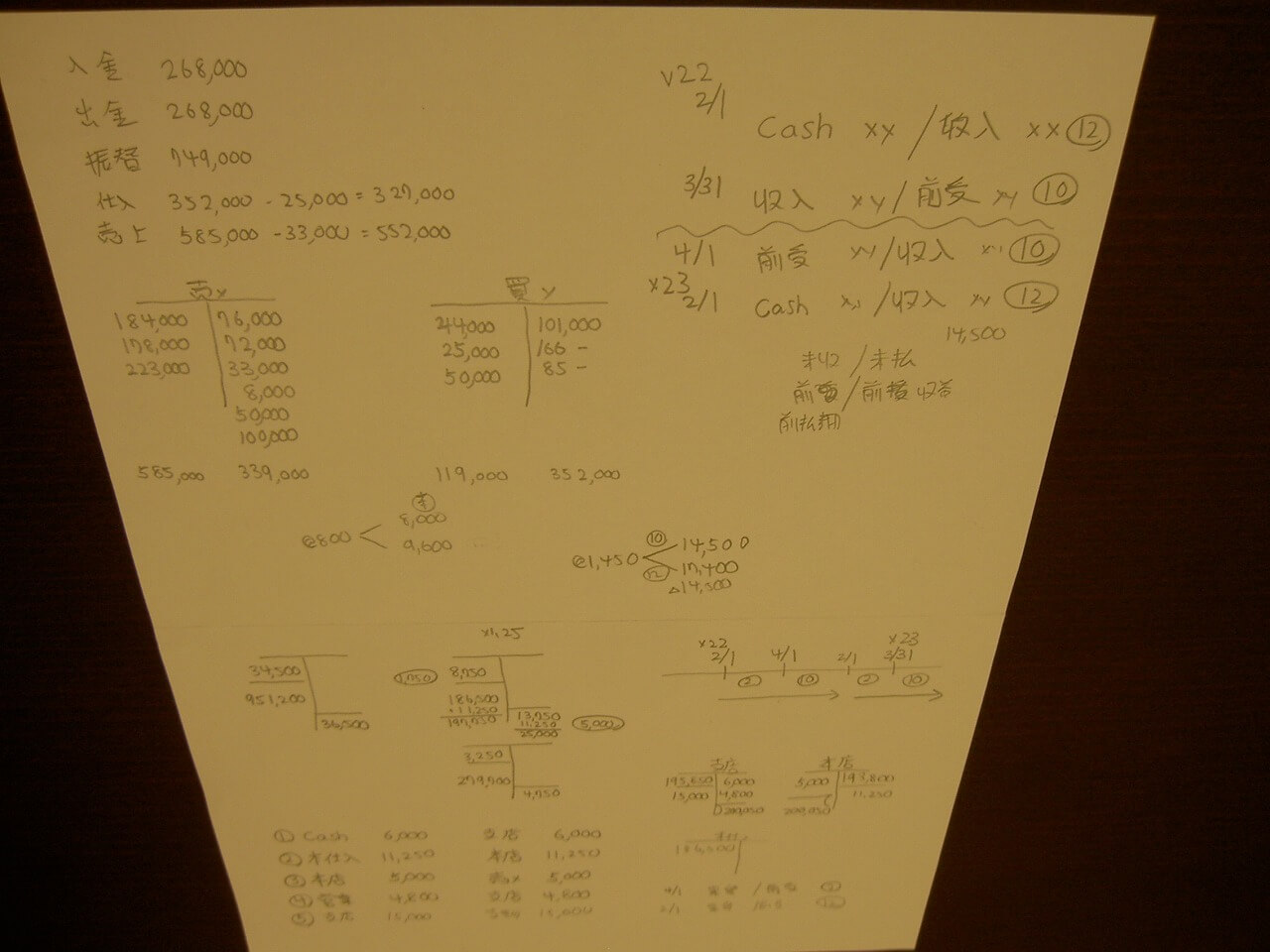

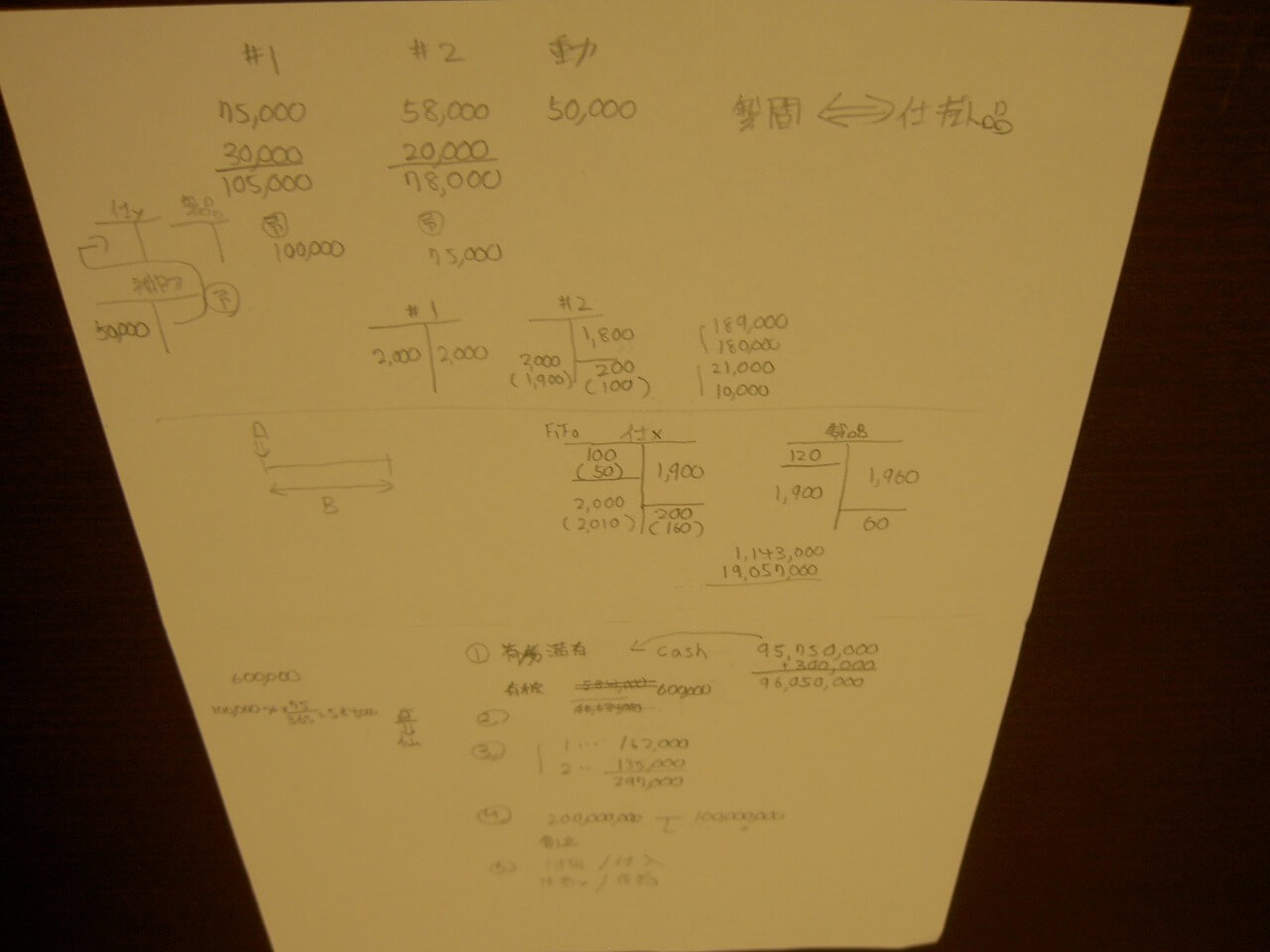

過去問の解き方

過去問はきっちり2時間、時間を計って解くようにしていました。問題を解く順番は、私は工業簿記の方が好きだったので、第1問→第4問→第5問→第2問→第3問の順に解くと決め、その際、設問ごとに何分ずつ時間がかかったのかも記録しました。(エクセルで簡単な集計表※を作りました。)

その結果、第2問の伝票・特殊仕訳帳問題を解くのに30~40分もかかっている回があることが分かり、これは何とかしなくては…そうだ、パターンに慣れてしまえば良いんだ!と、第2問ばかりを5回分くらい集めて一気に解いてみました。

特に穴埋め問題が苦手で時間がかかってしまう傾向があったのですが、穴埋めではない問題を解く!→そのあとすぐに穴埋め方式の問題を解く!の繰り返しで、最後には目標タイムの20分~25分で解答欄を埋められるようになりました。

※集計表のこと…A4サイズの用紙に、32回分の過去問・予想問題・模試の『時間・点数・チェックポイント』が書き込めるようにしました。チェックポイント欄は小さな文字で書いてもせいぜい15文字ぐらいしか書けないサイズに、あえて小さく作りました。この表は綺麗に仕上げることが目的ではないので、あくまでもメモとして…

今、見かえしてみるとミミズのような文字で『時間かかりすぎ』『時間切れ』『部品は直材!』『割賦販売×』『コレはOK』などの短い言葉が並んでいます。この表が数字や文字で埋まっていけばいくほど、自分が勉強した時間が量として目に見えて、実感が沸きました。

試験日の1日の流れ

当日は、普段通りに起床・朝食。昼過ぎからの受検のため、午前中は家で最後の過去問を解き、答え合わせ。早めの昼食を軽く食べてから、試験会場へ向かいました。

持ち物は、試験の必需品以外で「あって良かった!」と思ったのはホカロン。2月の受検でしたので、会場へ到着した時は手袋をしていても手先が冷たく動かしにくくなっていました。それから、あたたかい飲み物。私はミルクティーを持参。試験前の緊張を和らげる効果があったと思います。

試験会場には40分位前に到着。受検番号と照らし合わせて自分の席を探すと…なんと、中央の最前列の席。これで緊張感が一気に増してしまいました。とりあえず席に着き、持参した仕訳カードをパラパラとめくる。でも心ここにあらず。

その時、職業訓練校で同じクラスだった人が会場に到着し、私の席まで来て声をかけてくれました。少し話をして、いくらか平常心を取り戻し、最後の仕訳カード確認。

開始の合図とともに、問題用紙・解答用紙を一読。「落ち着け、落ち着け…」と、自分に一生懸命言い聞かせるのですが、問題が思うように頭の中に入ってこない。その時、隣の席の受験生(50歳代?の男性)が「はぁ~…」と、私にも聞こえるような大きなため息をついたのです。(座席は、3人掛けの長机の真ん中を空席にして、左右に1人ずつ座るようになっていました。)

私の視界に入る限りでは、隣の席の人は鉛筆を動かす様子も、電卓を叩く様子もありません。エッ!?この人、どうしたんだろう?と、ビックリ。そして「あぁ、隣の人に気を取られている場合じゃなかった、自分の世界に入らなきゃ!」と、なぜか逆に冷静になれました。

時間配分は、工業簿記に思ったよりも時間がかかってしまったので(←解答用紙に答えの手がかりが載っていたのですが、それに気付くまでに時間がかかってしまいました)、最後に着手した第3問は途中で時間切れになるかと思いましたが、何とか解答用紙を埋めることだけは出来ました。この時点で、残り時間は15分ぐらい。

実は、第2問の伝票問題も、第3問の本支店会計も、どちらも最終合計の数字が一致していませんでした。どちらも途中のどこかが間違っている。どちらを優先して見直すべきか…?

過去問を解いていた時、第3問は満点が取れたことが3回しかありませんでした。それに対して、第2問の満点は7回。苦手な穴埋めではない、シンプルな伝票問題だった第2問を見直して、何が何でも間違いを発見する!!と決め、必死に電卓を叩き直し。

そして残り5分くらい?(時計を見ている余裕はなかったので…自分の感覚ではそれくらい)で間違いを見つけ、左右の合計金額を一致させることが出来ました!残りの時間は第3問を見直しましたが、間違いを見つけることは出来ず、終了時間となりました。

試験結果

過去問では最後の頃には85~90点が取れていたのですが、本番は難しかったです。わかっているのに、焦ってしまって上手く答えられませんでした。

問題用紙に自分の解答を写す余裕は全くなかったので、家に帰ってから計算用紙の走り書きを見ながら何とか解答を思い出し、自己採点をした結果は78点。でも、そんなに点数が取れたようには思えません。なんとなく、68点ぐらいで落ちるんじゃないだろうか…次回の勉強を始めなきゃ、そう思っていました。

合格発表の日。Web発表で受検番号を確かめて、自分の番号があるのにビックリ!合格証を受け取りに行き得点を聞いたところ、なんと70点ちょうどでした。(こんな点数で、合格体験記を書く資格は無いのかも。。)とりあえず合格にはしていただきましたが、簿記を本当に身につけるには、まだまだ勉強が必要です。

- 第1問 自己採点…12点 → 得点… 8点

- 第2問 自己採点…20点 → 得点…20点

- 第3問 自己採点…12点 → 得点…10点

- 第4問 自己採点…20点 → 得点…20点

- 第5問 自己採点…14点 → 得点…12点

- 合 計 自己採点…78点 → 得点…70点

簿記の勉強をしてよかったこと

私の場合は、職業訓練校という場で講師の先生に教わることが出来たので、疑問点もすぐに解決できて良かったです。もし独学でチャレンジしていたら、工業簿記のテキストを開いて『X』の文字を見ただけで諦めていたカモ。訓練の時間に方程式の解き方が分からないのは恥ずかしいと思い、事前に大学生の次男に聞いて解き方を思い出してから訓練に臨みました。

それから、職業訓練校で同じクラスだった人が同じ試験会場に数名いたのも良かったです。同じ目標に向けて共に頑張ってきた仲間が試験会場に居るというのは、心強いものでした。

そして、家族が協力してくれたことも嬉しかったです。休日には夫が昼食を作ってくれたり、試験直前には、自分も中学校の定期テスト最中だった三男が、私のあまりの余裕の無さを見るに見かねて夕食にチキンライスを作ってくれました(私は発熱の為丸2日間をロスした後で、本当に切羽詰っていました。。)

これで三男のテストの結果が悪かったらどうしよう…と心配でしたが、毎日リビング机で勉強する私の隣で、三男もコツコツ勉強をしていたおかげで、前回のテストよりも点数が上がるという結果になりました。その後、三男は「英検と漢検を受けてみる」と言い出し、現在勉強中です。「子どもが勉強しなくて…」と嘆くお母さんは、自分が机に向かって必死に勉強してみて下さい。効果絶大ですよ!

今回の受検で、勉強は何歳になってからでもやれば出来ると自分に自信がつきました。(ただし、体力的には相当キツイです。。)簿記の資格が取れたことで、就活も「努力すれば、道は開ける」と思えるようになりました。ご縁のある仕事に就けるよう、頑張ります。ここまで読んでいただき、有難うございました。

管理人から3だんごの母さんへ追加の質問

管理人コメント

3だんごの母さん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!育児と勉強の両立は大変だったと思いますが、職業訓練制度を有効活用して見事に一発合格されました。

職業訓練に限らず、学校へ通学して勉強することのメリットは受験仲間ができることだと思います。分からない問題を質問したり、おしゃべりして気分転換したり、試験の情報交換をしたり、仲間の頑張る姿を見て自分を奮い立たせたり、世間話をして試験前の緊張を和らげたり…数えたらきりがありません。

独学の場合、常に自分自身との戦いになりますので、意志が弱いと途中でドロップアウトしてしまう可能性が高いです。よって、時間的・金銭的余裕があれば、学校へ通って勉強することをおすすめします。なお、学校選びについては、TACか資格の大原のどちらかを選べばまずハズレはありません。

あと、電卓については「Canon HS-1220TUG」という人気電卓が2,000円弱で買えるので、安いものを使っている方は一度チェックしておいて損はないと思います。簿記電卓「CANON HS-1220TUG」の詳細レビューページに詳細をまとめましたので、興味のある方はぜひご覧ください。

3だんごの母さんが使われた教材や電卓のまとめ