資格の大原の直前対策はお得すぎます!自習室も利用可能です。

- 投稿者:四葉のクローバーさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約3か月

受験までの経緯

3級の合格体験記(第130回・日商簿記検定3級 合格体験記 No.60)にも書いた通り、そもそもは宅建受験の前に簿記に挑戦する事で勉強癖をつけようと思った事がきっかけでした。

勤務先で簿記も取得奨励資格のひとつになっていたので2級までは受験する事、10月の宅建受験は絶対に外せなかったので、2月の130回で3級、6月の131回で2級に合格しようと受験を思い立った時点で決めていました。

3級受験経験を踏まえて

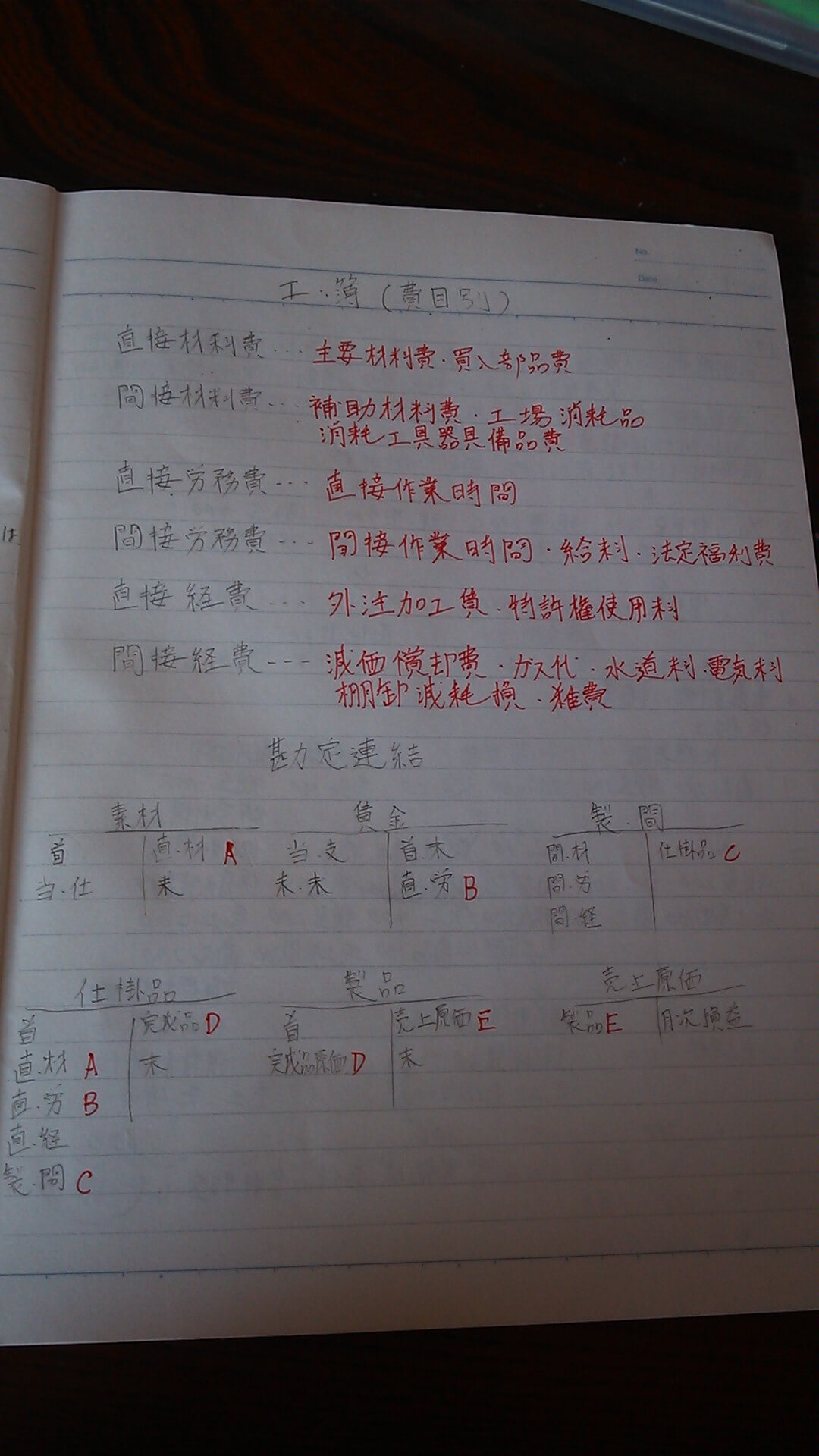

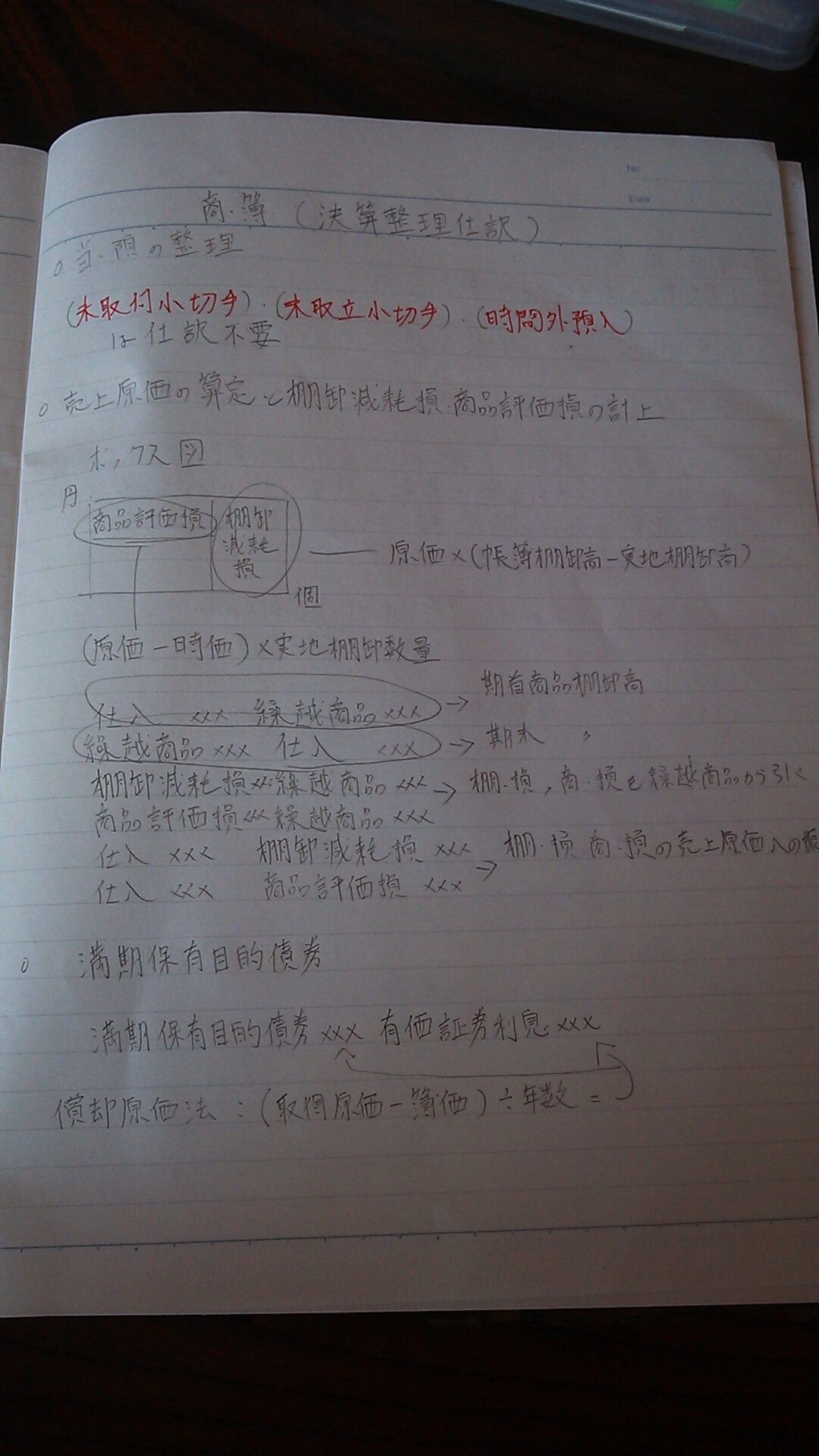

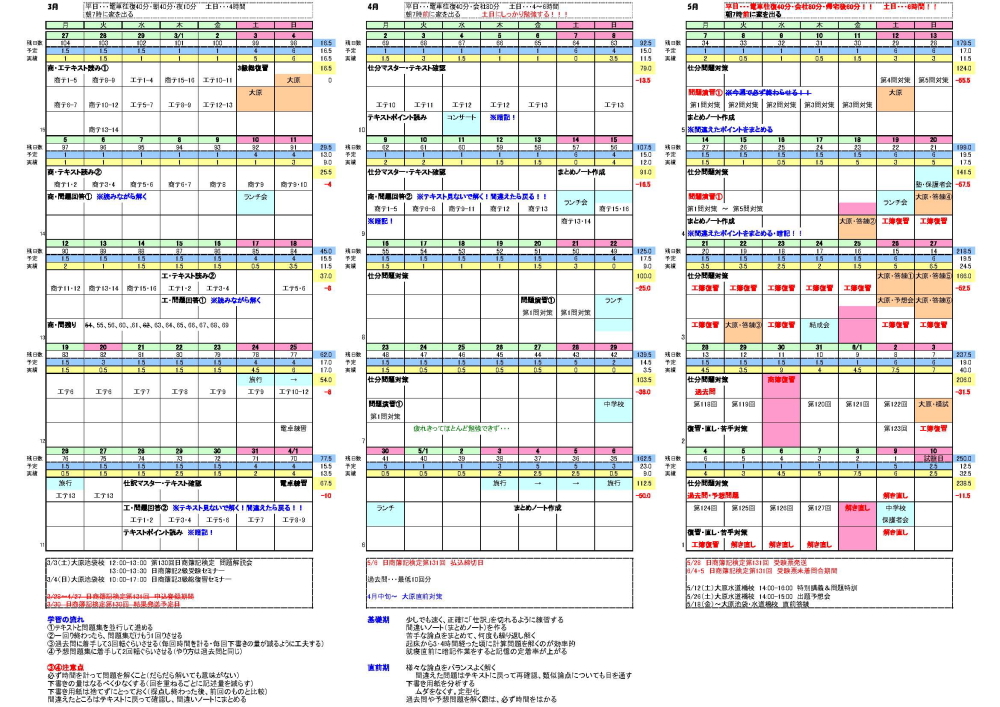

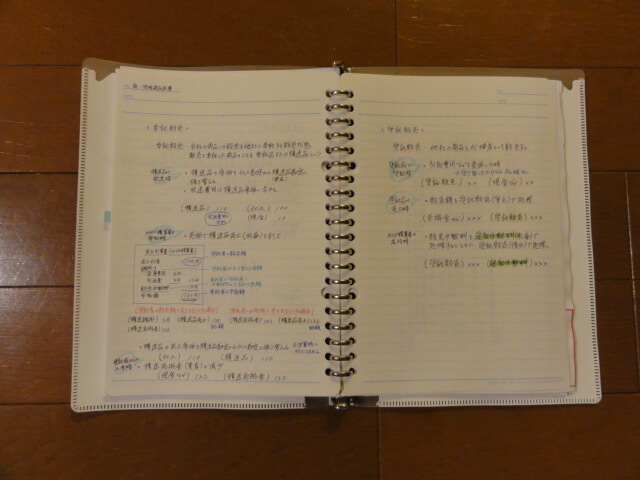

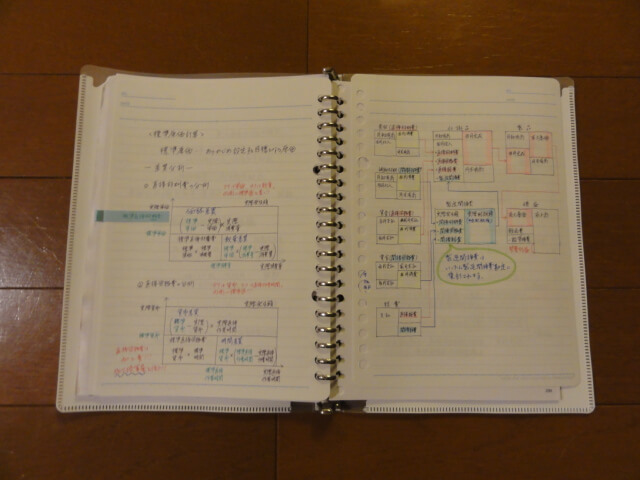

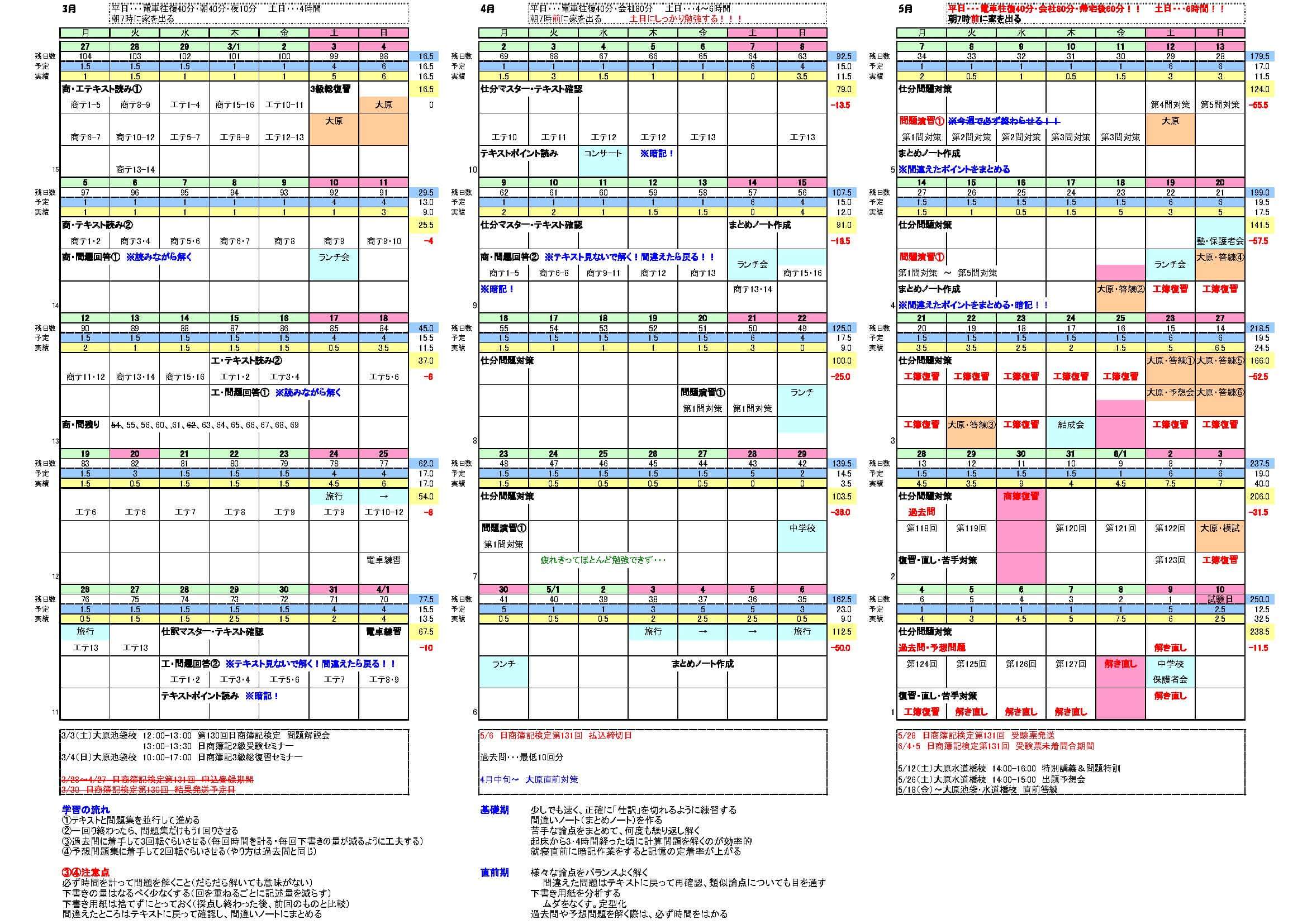

2級の勉強を始めるにあたり、3級の反省点に書いた《スケジュールをきちんと立て、つど修正していく》を実践するために、自分で使いやすいように、3級受験時に作成したものに修正を加えて予定表を作成しました。

予定表は、試験までの日数全体を大きく3分割し、A4サイズでひとめで全体が見通せるようにしました。残日数・予定勉強時間を記入、実績を入力するとその差が分かるようにし、1日の予定は3等分にして、午前・お昼・夜と、予定を割り振っていきました。

当初の大まかな計画としては、3級と同様にテキスト・練習問題→問題集→過去問と進める予定で、検定まで残り60日位まで…商業と工業のテキスト読み&テキスト練習問題を2回転。検定まで残り30日位まで…プラス8点のための問題演習2回転。検定前日まで…過去問10回分を2回転と予想問題という、壮大かつ完璧な予定を立てたのでした。「立てたのでした」ということは、お察しの通り実際にはこの通りには進まなかった、という事です。。。

ちなみに、予定表の下のほうに簿記検定ナビの管理人・田口さんのお薦めの学習の進め方と注意点が書いてあります。毎日必ず目を通す予定表に書いておくことで意識付けを図りました。この予定表を印刷して、日々の学習時間を記入しておき、1週間ごとにエクセルに入力、予定時間との差を確認しつつ、学習予定の修正を重ねていきました。

また、3級同様に独学で勉強しながら専門学校を活用する事も考えていたので、セミナー等のスケジュールをこまめにチェック!受講するかもしれないと思った講座は予定表に仮予定として記入し、学習時間を入力する際に更新していくようにしていました。

使用した教材・電卓

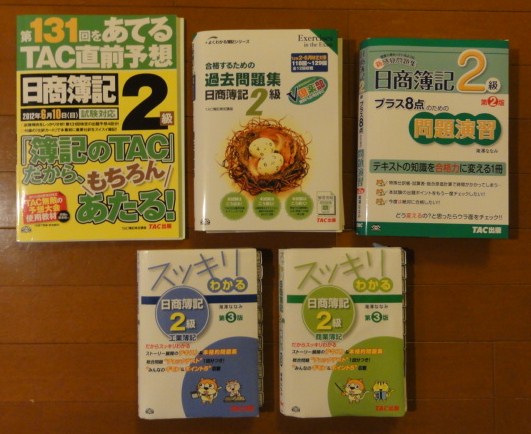

- スッキリわかる日商簿記2級 工業簿記・商業簿記(TAC出版)

- プラス8点のための問題演習 日商簿記2級(TAC出版)

- これだけ仕訳マスター 日商簿記2級(TAC出版)

- 簿記検定ナビの仕訳対策問題

- よくわかる簿記シリーズ 合格するための過去問題集 日商簿記2級(TAC出版)

- 第131回をあてるTAC直前予想 日商簿記2級(TAC出版)

- 「特別講義&問題特訓」「出題予想会」「直前答練」「模試」で貰った問題

- SHARP 学校用電卓 EL-G36

3級で使用した「スッキリわかるシリーズ」が私には合っていたので、2級も引き続き同じシリーズを使用することにしました。過去問は、別の出版社にすることも考えたのですが、書店で実際に見比べてみて「出題別攻略テクニック編」に興味を持ったのと、過去問解答解説が分かり易そうだったので、結果的にほぼ全ての教材をTAC出版でそろえる事になりました。

勉強時間について

3級受験時と同じく、基本的には朝型生活を続けるようにしました。季節が春になり、早起きが辛くなくなったのも良かったと思います。仕事が本当に忙しく、早起き出来なかった時には電車の中か昼休みに少しでも勉強するようにし、とにかく出来る限り勉強しない日を作らないように心がけていました。

3級検定翌日から検定までの104日間、予定していた勉強時間は250時間。実際には、全く勉強出来なかった日は5日間、一日の勉強時間は最低30分から最高で7時間30分、トータルでは238.5時間でした。

実際の学習の流れ

検定まであと104日 / 商業・工業のテキスト読み(一巡目)

3級の学習を通じて簿記の問題を解くのが楽しくなっていた私は、第130回検定の翌日には予定表を作成し、2級のテキストを読み始めました。3級の続きで始め易かったので商業からスタートし、全体像を把握する目的で一読しました。工業は初めて触れる内容ばかりでしたが、相変わらずゴエモンは可愛らしく楽しみながら読み進める事ができました。

検定まであと99日 / 大原の無料セミナー受講

大原の「第130回日商簿記検定 問題解説会」「日商簿記3級総復習セミナー」をこの2級のテキストを読み終えたタイミングで3級の総まとめにピッタリだと思い受講しました(詳しくは後述します。)。

検定まであと97日 / 商業・工業のテキスト読み(二巡目)&テキスト問題解答(一巡目)

テキストを読みながら問題を解き進めました。ここはかなりゆっくり丁寧に、商業から始めて10日間で13.5時間、商業を一通り終えてから工業に取り掛かり、13日間で26時間掛かりました。

検定まであと74日 / 工業・商業のテキスト問題解答(二巡目)&これだけ仕訳マスター

当初の計画では商業→工業の順で勉強する予定でしたが、一巡してみたところで工業を続けて勉強する事にしました。商業も、理解と記憶の定着に多少時間が掛かりそうな論点はありましたが、工業のほうが馴染みが薄い分、続けて学習する事で定着を図ったほうが良さそうな気がしたからです。

テキストを見ずに問題を解き、間違えたところをテキストで確認する形で勉強を進めました。工業に12日間23時間、商業に7日間12時間でした。仕訳マスターは、仕訳の基礎固めとして電車の中で使用しました。正直なところ、かなり基礎に絞った内容のため、なくても良かったかなという印象です。

検定まであと55日 / プラス8点のための問題演習&簿記検定ナビの仕訳対策問題

この時点で、当初の予定よりも5日ほど遅れており、連休明けをメドに問題演習を終える計画で予定を練り直しました。ところが、勤務先でのあるトラブルから、業務はもちろん人間関係にも精神的に疲れ、勉強する気なぞ起こらない…という事態に陥りました。

終電で帰宅する日が続き、電車でも座れれば寝ていたいほど疲れており、とにかくなんとか仕訳対策問題だけでもやろう、という日々が続いてしまいました。勉強したいのにモチベーションが上がらない、というのを過去に経験した事がなく、この時期はとても辛かったです。

簿記検定ナビの仕訳対策問題は、問題・解答ともに全て印刷し、この時期から検定試験前日まで通勤電車の中で毎日のように使用していましたが、この時期は問題演習同様ほとんど進みませんでした。

17日間で14時間。予定をはるかに下回り「やめていない」というレベルの勉強でした。

検定まであと38日 / プラス8点のための問題演習&簿記検定ナビの仕訳対策問題

勤務先のトラブルもほぼ終結。5月の連休でリフレッシュし、気持ちも新たに遅れてしまっていた問題演習を進めました。このプラス8点のための問題演習は、テキストの基礎的な問題から本番レベルの問題への橋渡し的な役割をしてくれています。実際の出題形式に沿って、回答の手順を示してくれているのが非常に使いやすいと思います。

出来る限りテキストに戻らず自力で解くようにしましたが、やはりまだまだ力は付いていないというのが実感でした。

検定まであと23日・大原の直前答練&工業簿記まとめ解き

後に記述しますが、多少迷ったものの、大原の直前答練を受講する事を決めました。全く過去問に触れないまま、難しいと聞きドキドキしながら受けた1回目は、なんと30点しか取れませんでした。立て続けに2回受講し、あまりの出来のひどさにガッカリすると同時に私が痛感したのは「私が工業簿記をほどんど理解していない」「何を問われているのかすら判断出来ない」という現実でした。

商業簿記も時間切れが多くボロボロだったものの、過去問を通して出題形式に慣れてしまえば点数は取れそうな気がしていました。それに引き替え工業簿記は、この時点で、私が自信を持って問題を解くことが出来たのは単純総合原価計算だけ…。それ以外は、問題によっては本当に手も足も出ませんでした。

当初の予定としては直前答練と並行して過去問に取り組む予定だったのですが、このあんまりな結果を受けて予定変更。工業簿記の問題を、テキストの問題から、一から解き直す事にしました。

過去問に取り組むのがさらに遅くなることが気にならないではありませんでしたが、今のまま解いたところで意味がないと思い、 テキストの一番簡単な問題から、プラス8点のための問題演習の第4・5問対策問題までひとつも抜かさず解き直しました。10日間で37.5時間。この頃から検定までの口癖は「間に合わないっ!」でした。

検定まであと13日 / 過去問

工業簿記のまとめ解きを終え、ようやく過去問にたどり着いた時には検定まで残り2週間を切っていました。一日一回分の過去問と、合間に苦手な出題形式の問題のまとめ解きをしていきました。

過去問は毎日、朝7時過ぎには会社に着くように家を出て、始業前に一回分を設問ごとに時間を計り、トータルでは100分位で解くようにしていました。結果が気になるので、時間があれば答え合わせまで終了し、昼休みに解説を読みながら解き直しをしました。

解き直しの時には必ず商工会議所の出題の意図・講評と、簿記検定ナビの過去問分析を読むようにしていました。特に、過去問分析には計算用紙の使い方等も載せてくださっているので利用しないのは絶対に損です。私は参考になるところをまとめノートに写したり、切羽詰ってきてからは、まるごとコピーさせて頂きました。

直前答練と過去問の点数は設問ごとに出題内容(大原の資料を参考にしました)と点数を記録、14点以下だった設問は数日後に、解き直しをしました。解き直しは、どう考えてもやはり過去問よりも大原の問題のほうが難しかったので、過去問を先に、後から大原の問題を解きました。基本的には常に時間を計って解くようにしていましたが、問題によっては時間を掛けて取り組む場合もありました。

また、出題内容を記入しておくと自分の苦手な分野や出題形式がわかります。そういった問題はプラス8点のための問題集や、過去問題集にある攻略テクニックを使ってじっくりと復習する時間も取るようにしました。

最後の2週間で72.5時間。有給休暇を使い、大原の自習室を使い、とにかく必死で勉強していました。

大原の利用

2級の勉強を始める前に

3級検定を受検した際に大原の無料セミナーを受講、その際に頂いた資料で知った「第130回日商簿記検定 問題解説会」「日商簿記2級受検セミナー」「日商簿記3級総復習セミナー」を受講しました。

3級受検時に、多少なりとも不安な論点があった私は、2級の学習を進める前に3級の重要な論点を復習し、穴埋めをしておきたいと考えていました。また、3級のセミナーを受講した際に、独学とは異なる講義を受ける良さを実感していたため迷わず受講を決めました。

このセミナーは第130回検定のほぼ1週間後に設定されており、実際に受検した試験問題の解説、2級受検にあたっての学習の進め方のポイント、3級の総復習と、それぞれ充実した内容でした。特に「3級総復習セミナー」は10時から17時までの6時間で、3級の重要論点を授業形式で解説してもらえるという、独学者にとっては夢のような講座でした。

|

2級受検に向けて

3級と同様に「特別講義&問題特訓」と「出題予想会」を受講することは早くから決めていましたが、2級の勉強を始めた時点でなんとなく気になり、迷っていたのが「直前対策(直前答練+公開模試)」の受講でした。

こちらは他のセミナーとは異なり、有料のものになります。最終的には「特別講義&問題特訓」を受講した際に、講師の方にも相談し受講する事を決めました。

受講を決めた理由は2点あります。

- 本番で緊張しないための実践練習になること

私は比較的本番に強いタイプだと自覚しているのですが、それでも3級検定本番では私自身が予想していた以上に緊張しているのが実感として分かりました。特に、計算が合わず、終了時間が迫ってきた時の焦りは電卓を打つ手の震えとなり、さらに私を慌てさせました。直前答練で実践練習を積むことで、克服出来る部分も多いのではないかと考えました。

- とにかく勉強が進んでいなかったので、自分を追い込むため

特別講義を受講したのは問題演習を進めていた頃で、何の根拠もありませんがこのままでは間に合わないと感じていました。直前答練の問題は実際の検定問題より若干難しめに作成してあり、それを実際の試験よりも短い時間で解くと聞き、受講したほうがより合格の可能性が上がるように感じました。

話を伺った際に講師の方から「早めに設定してある講座を受講して、復習に時間を掛けるのが効果的」とのアドヴァイスを頂き、過去問にも取り組んでいないタイミングでしたが、むりやり受講をスタートさせました。

いざ受講してみれば毎回模擬試験のようなもので、電卓を叩き壊しそうな勢いで叩く人がいたり、周囲が必死に問題に取り組んでいる中、余裕で退出する人がいたりと、やはり本番同様の状況を経験できたのはとてもプラスになったと思います。

問題は本当に難しく(どの問題も少しずつひねりを加えてあります)、6回の答練のうち70点を超えたのはたったの一度だけ。あとの回は70点をかすめもしないという、見たこともない点数に倒れそうになりましたが、勉強しようというモチベーションにつながりました。

また、首都圏在住だったため、直前答練だけでもいくつもの講座設定がされており、校舎をまたいでの振り替え受講が可能だったこともとても助かりました。さらに大原の自習室を利用できたり、本番一週間前には質問教室にも参加できたりと、正直なところ1万3000円はお得すぎると感じました。

試験日1日の流れ

- 7:00 起床

試験は午後からでしたが、会場の近くで勉強したかったので家事を済ませて早めに家を出ました。

- 10:30 試験会場近くのカフェに到着

過去問ではそこそこ点数が取れるようになっていたものの、まだまだ工業簿記に自信が持てなかった私は、ここでタブーにチャレンジします。購入したものの時間がなくなってしまい取り組んでいなかった予想問題集を持参し、工業簿記の問題だけ解く事にしました。

普通は直前に新しい問題を解く事はしないものですが、使わないのは勿体ないという気持ちと、色々なパターンの問題に触れておきたいという気持ちが勝ちました。

試験当日ですので、あまり根を詰めて勉強する事はせずにのんびりペースで、また、全く理解できない問題はないだろうと思っていましたが、万が一の時には解説を読んでさらっと通り過ぎようと思っていました。

こうして過去問とまとめノートを行ったり来たり、食事も軽めに取ってから試験会場に向かいました。

- 12:45 試験会場入り

トイレを済ませて会場に入り、頭を休ませようと思い、15分ほど目を閉じて休憩。あとはまとめノートを読んで過ごしました。会場はタイヤがついているテーブルが目一杯詰め込んでありゆとりがなく、しかも、ひざが机の下の棚にあたると大きな音を立てるという、おおよそ試験会場向きではなくちょっとテンションが下がりました。

- 13:45 試験開始

問題が配られ、名前を記入する段階で第3問が苦手な出題形式な事に気がつきましたが、とにかく答練や過去問に取り組む中で決めていた通り1→4→5→2→3の順番で解答していきました。

第1・4・5問と順調にクリア、第2問は得意な形式でしたが、多少手間取ってしまいました。最後の第3問で案の定つまづき、営業利益が赤字に…(汗)そんな馬鹿なと思いつつ仕訳を確認、最後は必死に空欄を埋めましたが、当期純利益まで記入できずに終了。。。3級同様のバタバタした幕切れにガッカリしながら会場を後にしました。

- 16:30 大原の解答速答会へ

最後まで解き切れなかった悔しさで落ち込みながらも、結果が気になるので大原に向かいました。解答をきちんと写す時間はなかったので、記憶と計算用紙を頼りに採点した結果、予想以上の点数にビックリ。帰宅後、他の専門学校の解答速報も確認しましたが、よほどのミスをしでかしていない限り合格出来ていそうでホッとしました。

1か月後、結果が郵送されてきました。第3問が18点、あとは各設問20点の合計98点で合格でした。

最後に

今回は工業簿記が比較的簡単で、私にとってはラッキーな回だったと思います。なかなか予定通りに勉強が進まず焦ったりもしましたが、工業簿記の基本に立ち返って、一からやり直したことが最終的には合格につながったのだと思います。

2級は3級に比べて覚える事は増えますが、勉強方法を変える必要はないと感じました。特殊な事はせずに、テキストで基本をしっかり積み重ねた上で、問題を多く解く事が合格への近道だと思います。

管理人から四葉のクローバーさんへ追加の質問

| 今回、勉強に使われた教材に点数をつけるとしたら何点ですか?また、他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| 個人的な好みに左右されると思いますので、あくまでも私が感じたポイントになりますが…

■スッキリわかる日商簿記2級 工業簿記・商業簿記(TAC出版) 90点。表現の硬いテキスト(例えば、TACの「合格テキスト」)では、勉強が進まなそうな方にお薦めです。色合いが眼に優しい点、キャラクターのゴエモンが可愛らしく、手軽に読みやすい点がとても良いと思います。全ての論点は網羅されていませんが、検定で合格点を取るための論点はきちんと網羅されているので問題ないと思います。 減点の理由は、今後も改良の余地があるだろうという事で、特に私は自分でつけましたが、論点の見出しがあると勉強しやすいと感じました。 ■プラス8点のための問題演習 日商簿記2級(TAC出版) 95点。実際の過去問を解答するための手順が丁寧に説明されているので、テキストの問題と過去問の間を埋めてくれる問題集として非常に使いやすくお薦めできます。出題頻度の高い論点・形式ごとにまとめてあるので、苦手な問題のみを取り出して復習する際にも重宝しました。 ■これだけ仕訳マスター 日商簿記2級(TAC出版) 65点。本当に基礎レベルの仕訳問題しか載っていないので、それほど役に立ちませんでした。仕訳が苦手で苦労されている方には過去問レベルの仕訳問題に行く前に使用すると良いと思います。 ■簿記検定ナビの仕訳対策問題 100点。私は問題・解答解説の全てを印刷し、その日に使用出来そうな分を持ち歩き、主に通勤時間中に使用していました。やはり、仕訳は簿記の基礎の基礎なので、過去問レベルの問題を大量に解く事が出来たのは大変ありがたかったです。 ■合格するための過去問題集 日商簿記2級(TAC出版) 90点。過去問題集ですが、「出題別攻略テクニック」にかなりの分量を割いてある点、解説が丁寧な点が非常に良かったです。 減点の理由としては、本のままだと問題が解きにくいのと、持ち運びが不便なため取り外しができる作りになっていると良かった思います。書店で探しましたが、そういった装丁の過去問大集は見つけられませんでした。私は過去問を会社で解いていたため、泣く泣く本を分解して使用していました。 |

| 今回、勉強に使われた電卓(SHARP EL-G36)に点数をつけるとしたら何点ですか?また、他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| 95点。大き過ぎず小さ過ぎず、特に手の小さい方にお薦めのサイズです。打鍵感や静粛性の面でも気に入っています。

もともと左利きな事もあって、3級の勉強を始めた際に左手で電卓を使うようにしたのですが、慣れるまでに時間が掛かった事もあり、2級の勉強を始めた頃に同じ電卓の一般販売向けバージョンの「SHARP EL-N36-X」を買い足し、会社でも同じ電卓を使用する事にしました。価格はそれなりにしますが、やはり良い電卓の使い易さは使って頂ければ実感して頂けると思います。 |

| 四葉のクローバーさんの、勉強期間中のモチベーションの維持方法を教えて下さい。 | |

| ほとんどモチベーションが下がる事はなかったのですが、一番は、簿記を好きになる事だと思います。私は3級を初めて勉強してみた頃とは比べものにならない位、簿記を楽しめるようになっていたので、工業簿記の問題が解けなくて四苦八苦していた時でも、投げ出そうとは思いませんでした。

簿記を好きになるためには、やはり自分にあったテキストで勉強するのが何よりの近道だと思います。ぜひともご自分で書店で手に取り、迷った教材があれば同じ単元を読み比べて、ピタッとくる教材を選んで頂きたいです。 また、《スケジュールをきちんと立て、つど修正していく》《直前答練と過去問の点数を記録する》のもモチベーションの維持に有効だと思いました。自分がどれだけの時間を勉強に費やしたのか、どれだけ問題を解き点数が取れたのか、を一目で見える状態にしていると、自分で思う以上にモチベーションを維持できると思います。 私も、この簿記検定ナビの合格体験記をたくさん読ませて頂いて、アイデアをマネさせて頂いて自分仕様のスケジュール表と得点表を作りました。自分に合ったやり方を早く見つけるのも、合格への近道、モチベーション維持のひとつの方法だと思いますので、たくさんの合格体験記を参考にしてほしいと思います。 |

管理人コメント

四葉のクローバーさん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!

資格の大原の直前対策講座を上手に利用して見事1発合格されましたが、リーズナブルな受講料で自習室が使えたり授業の振替えが可能とのことですので、(特に首都圏で勉強している人は)ぜひ参考にしてください。

あと、四葉のクローバーさんは教材の選ぶ際に書店で実際に見比べて購入されていますが、これはぜひ見習っていただきたいです。「人気教材=自分に合う教材」とは限りませんので、自分の目で確かめて購入するのが一番です。

四葉のクローバーさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:スッキリわかる日商簿記2級 商業簿記

- テキスト:スッキリわかる日商簿記2級 工業簿記

- 問題集:日商簿記2級 プラス8点のための問題演習

- 過去問:合格するための過去問題集 日商簿記2級

- 予想問題集:第131回対応ここが出る!日商簿記2級 完全予想模試

- 仕訳問題集:これだけ仕訳マスター 日商簿記2級

- 電卓:SHARP EL-G36

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。