簿記の要は仕訳!仕訳力アップが合格のカギになります!

- 投稿者:仕訳大好きさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:2回

- 勉強期間:約6か月

はじめに

高校1年生の時に簿記3級の学習をしておりましたが、その後、2級の学習には進みませんでした。

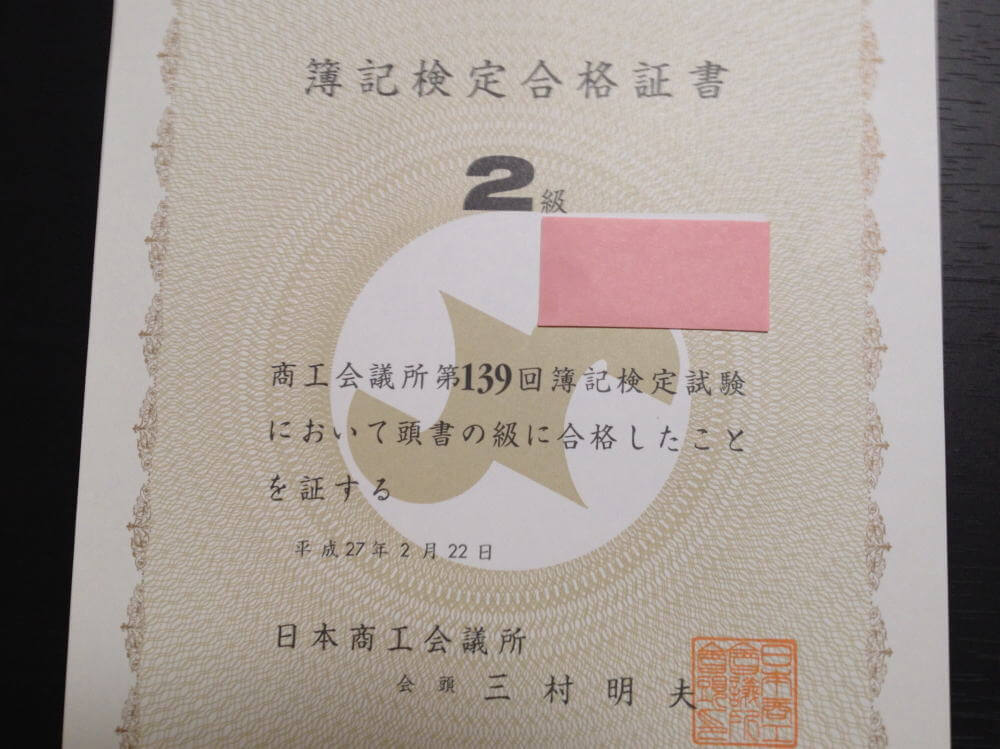

しかし、去年の7月に資格について調べていたら、簿記2級以上を取らないとスキルとして評価されるのは難しいと知りました。また、2016年6月の試験から簿記2級の試験範囲が大幅に変更され、試験範囲も広くなることを知りました。

そこで、2016年2月の試験までに合格することを目標にし、2級の勉強を始めました。

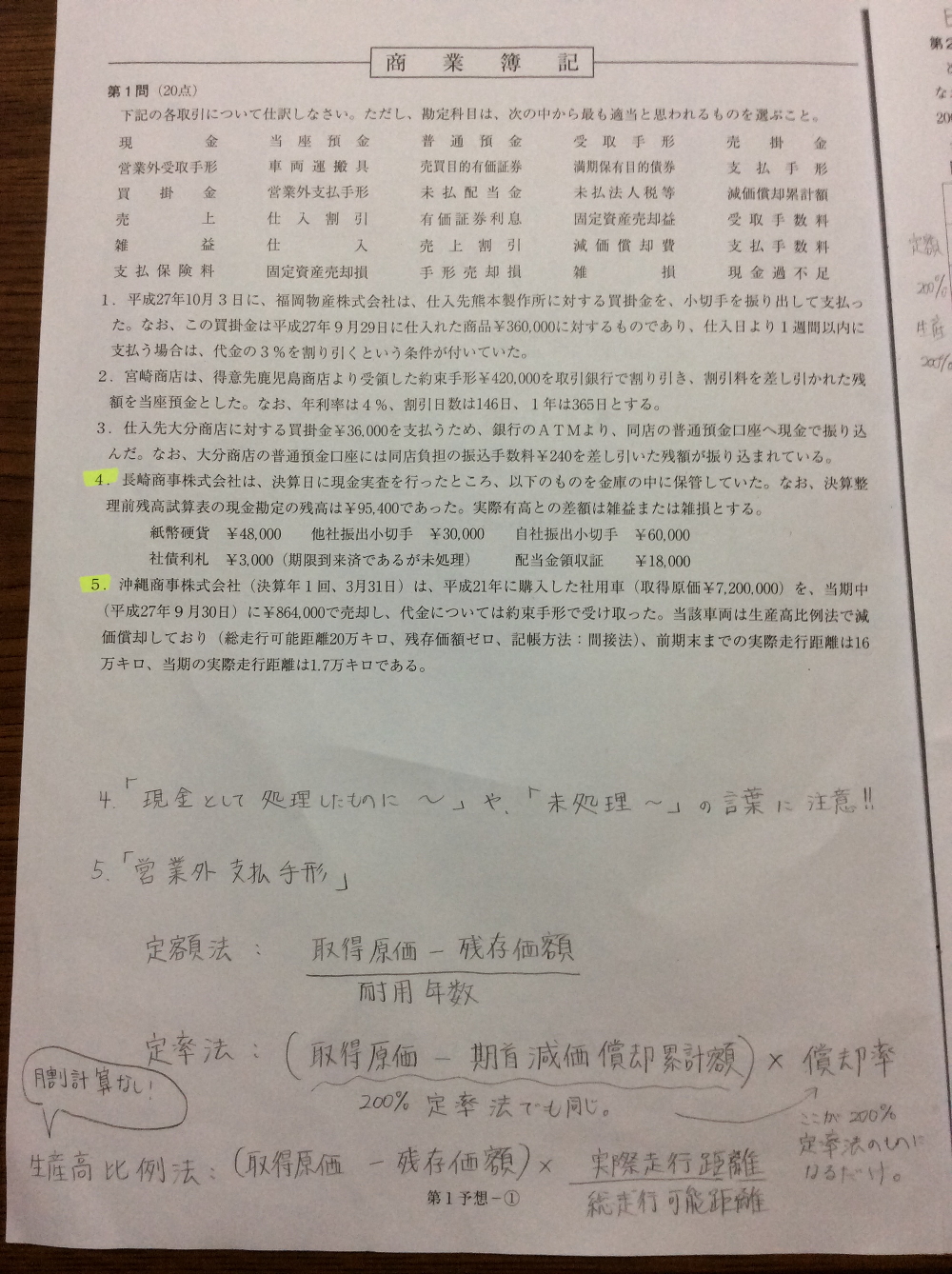

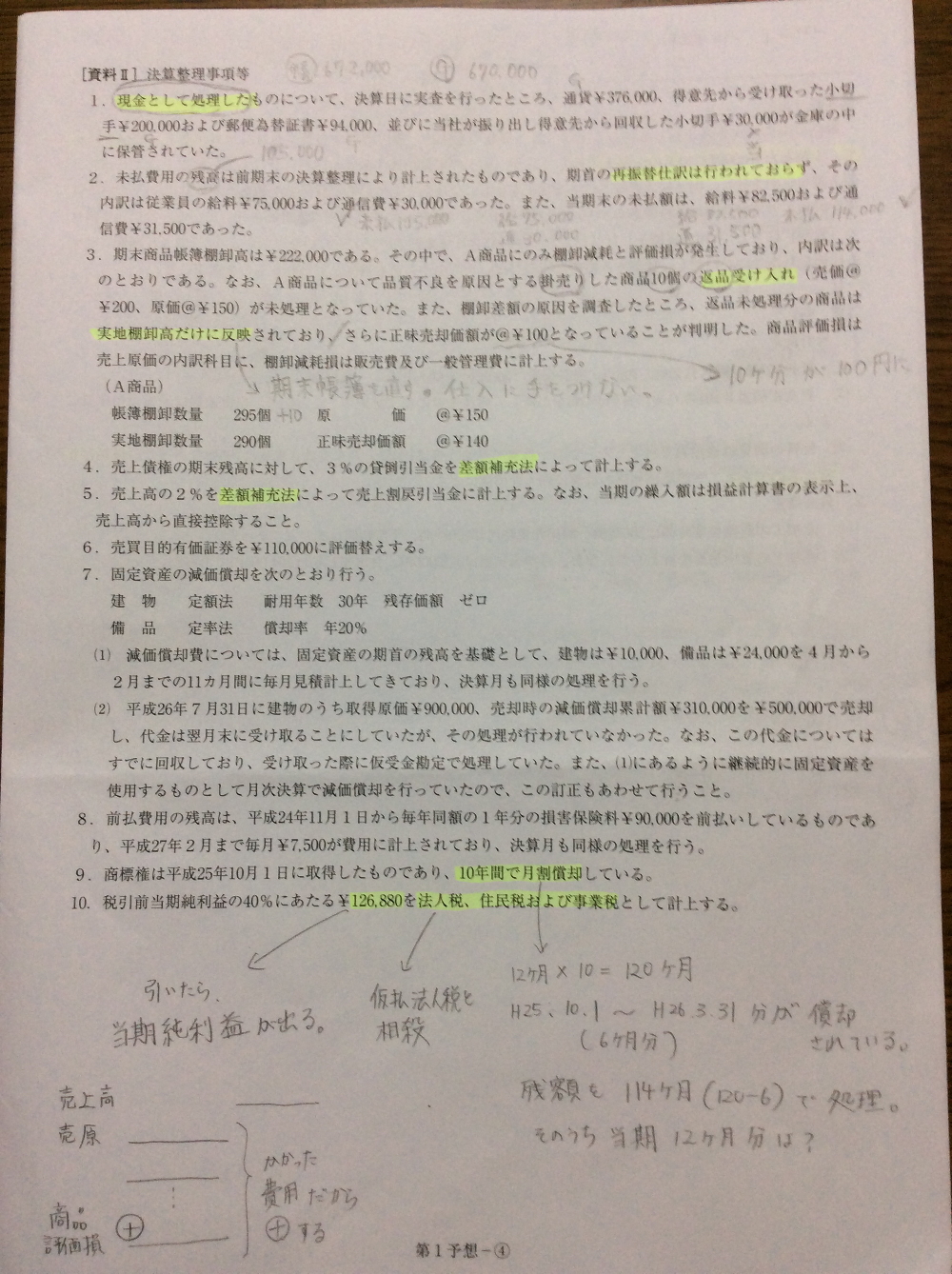

テキストについて

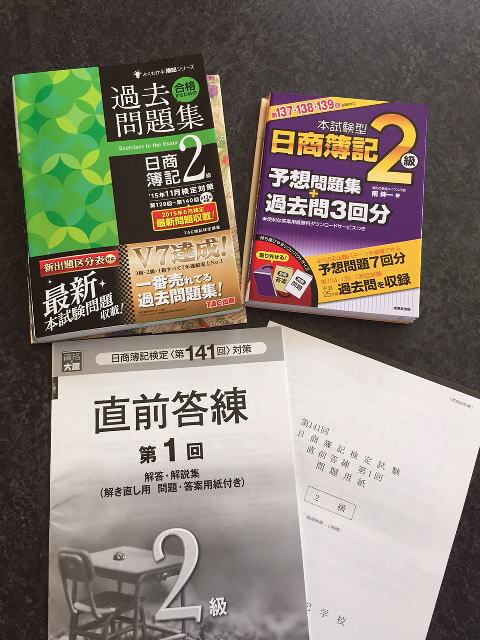

7月から勉強を始め、11月の試験に向けては「日商簿記2級 網羅型完全予想問題集 2015年度」「第141回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級」を中心に、自宅で勉強しました。

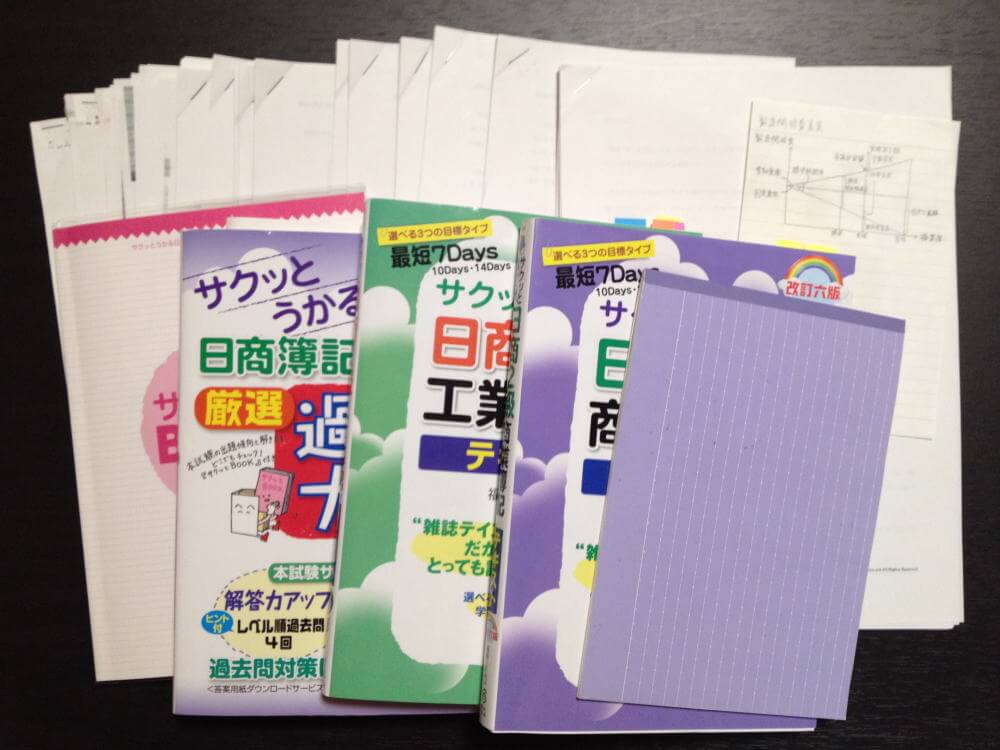

また、会社での休み時間を利用して、簿記検定ナビの「仕訳問題対策」「簿記ナビ模試」を用いて勉強するとともに、細かい知識の確認は「サクっとうかるシリーズ(ネットスクール)」を使いました。

しかし、準備不足で第2問が2点しか取れなかったのもあって、11月に行われた第141回の試験では合格点の70点には届きませんでした。

そこで、2月の試験に向けては、第2問の問題でなるべく部分点を取ることを目標にし、予想問題をよりたくさん解こうと思いました。

そのため「第142回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級」「日商簿記2級 第142回を完全予想ラストスパート模試」の2種類を購入し、元々持っていた「第141回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級」とともに勉強しました。

また、簿記検定ナビの「仕訳問題対策のうち、試験で出される論点(2016年6月以降も出題される論点)」「第141回・第142回の簿記ナビ模試」を用いて勉強していました。

TACの予想問題集は、解説が分かり易く非常にためになりました。ネットスクールの予想問題集は、問題の質自体は良かったのですが、解説の質がTACよりやや劣る気がしました。

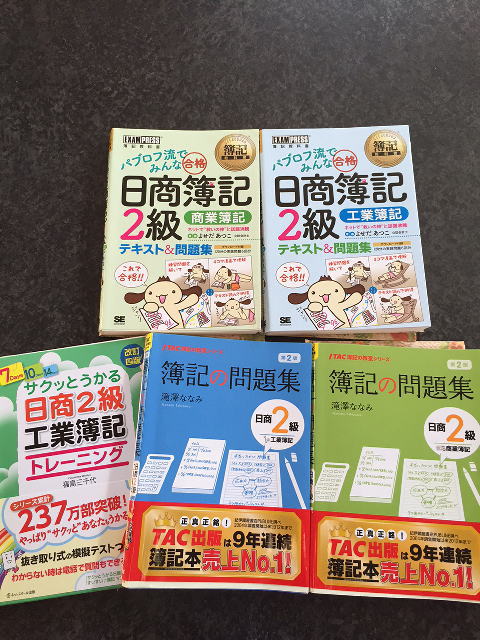

あと、私は最初、基礎固めにネットスクールの「サクっとうかるシリーズ」を用いていたのですが、これが本番の問題を解くうえでは簡単すぎると感じました。また、出題傾向の分析が古すぎて、第2問の対策には役に立ちませんでした。

よって、個人的にはネットスクールの「サクっとうかるシリーズ」はお勧めできません。買った後に調べて知ったのですが、テキスト・問題集に関しては、TACやパブロフ流のほうが人気があるようなのでそちらをお勧めします。

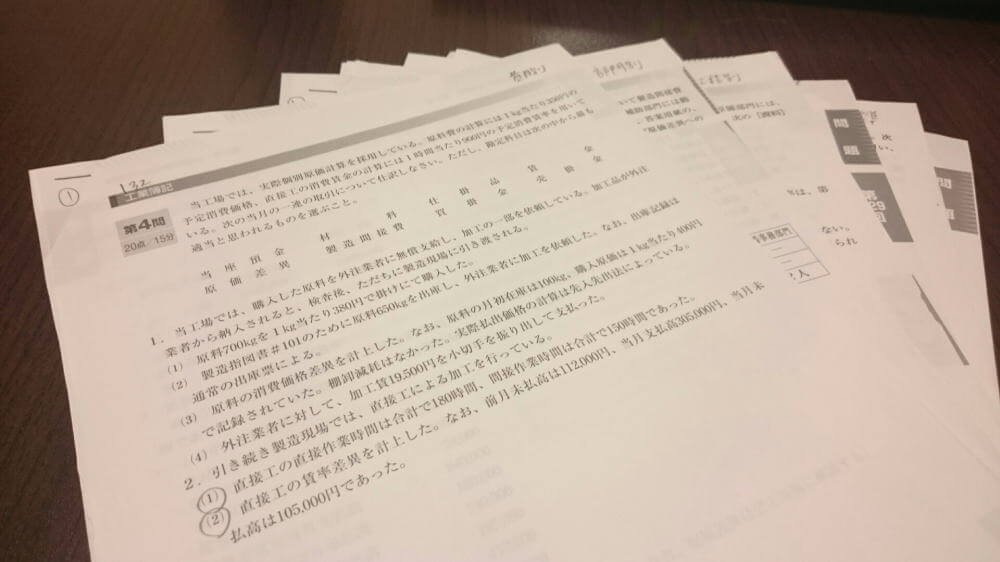

「日商簿記2級 網羅型完全予想問題集 2015年度版」は、実践問題を解く力を付けるうえで役に立ちました。特に、工業簿記で安定して高得点が取れるようになったのは、この本のおかげだと思います。

ただ、今回は試験範囲の改定前で出ない論点があったことと、第2問の対策を重点的にやりたかったのもあって、142回の試験においては12月(2か月前)までしか使用しませんでした。

勉強スタイル

私は、仕事の関係で平日はあまり勉強時間が取れなかったので、簿記検定ナビの「仕訳問題対策のうち、試験で出される論点(2016年6月以降も出題される論点)」を中心に、隙間時間をうまく利用して勉強しました。仕訳問題対策は比較的短時間でやり易い内容だったので、非常に役立ちました。

逆に、休日は比較的まとまった時間が取れたので、「第141回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級」「第142回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級」「日商簿記2級 第142回を完全予想ラストスパート模試」の三種類の予想問題集を用いて勉強しました。

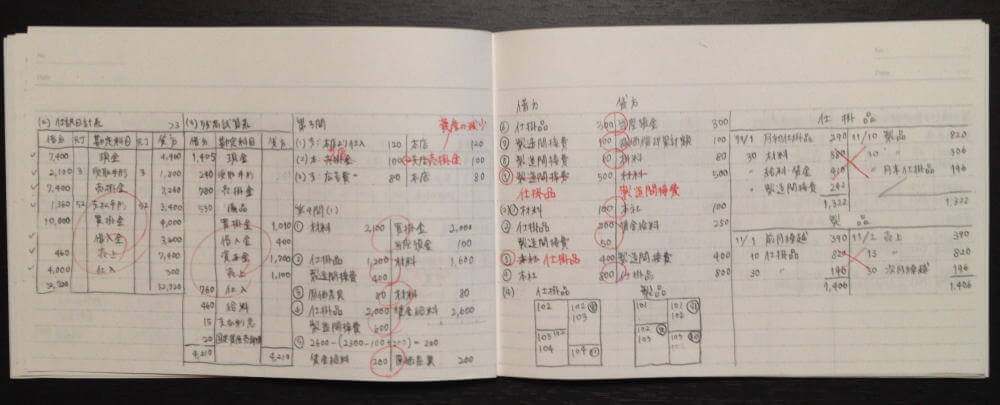

勉強の仕方としては、間違えたところを答えを見ながら書いて確認するだけでなく、自分の弱点を把握するために間違えた部分を簡単に記録していました。精算表の一番下の合計欄といったごく一部分を除き、ほとんどの問題で満点を取れるように何度も繰り返し学習しました。

ちなみに、勉強時間は「平日:1時間」「休日:3~4時間」ぐらいでした。

簿記検定ナビについて

簿記検定ナビでは、貴重な情報をたくさん得ることができました。テキストが安く買えたのもありがたかったですが、それ以上に「仕訳問題対策」や「簿記ナビ模試」の存在が大きかったです。

仕事のある平日、職場にかさばる問題集を持ち込むのは大変ですし、職場の机の上のスペースも限られます。また、なかなかまとまった時間も取れません。そんな中、休み時間に気軽に行いやすい上記のコンテンツは本当に役に立ちました。

また、過去問分析の内容は、第2問で新傾向の問題が出やすい事に気づかさせてくれると同時に、予想問題集を買うきっかけになりました。これらの事を考えると、今回独学で合格できたのは、簿記検定ナビのおかげと言っても過言ではありません。本当にありがとうございました。

試験日の1日の流れ

9時 起床(8時間睡眠)

受験時刻と持ち物を確認し、予想問題集の問題・解答を見たり、テキストに付いていた仕訳カードを使って時間をつぶしました。

11時

昼食を軽めに取りました。その後も、上記の勉強を行いました。

12時30分

花粉症の症状が出ないように薬を飲んだあと、家を出ました。

13時10分

受験会場である商工会議所に到着しました。その後、お手洗いを済ませてから試験に臨みました。

答案用紙に名前を書くさいに、問題の傾向を確認しました。どの問題も普通に解けそうだったので、1→2→3→4→5の順番で解こうと決めました。

10分程度で第1問を解いてから、第2問に進みました。第2問は途中、日本語の表現で理解が難しいところがありましたが、なんとか読み取って20分程度で解きました。

第3問は、すべての仕訳を行ってから答案用紙に書いていきましたが、法人税のところが分からなくて完答が難しそうだったので、そこは思い切って捨てて第4問に進みました。時間としては30分程度で解きました。

第4問は、能率差異の固定費部分をどう処理するか自信が無かったのですが、取り合えず全部埋めて次に進みました。時間としては15分程度で解きました。第5問は、計算ミスに注意しながら15分程度で解きました。

その後、見直しをしていたところ、第1問の備品と本支店会計でミスを見つけたので訂正しました。さらに、第3問の現金の仕訳も間違えていたので直しました。

試験結果(点数)

- 第1問:16点

- 第2問:20点

- 第3問:12点

- 第4問:17点

- 第5問:20点

- 合計:85点

管理人から仕訳大好きさんへ追加の質問

| 今回、勉強に使われた教材に点数をつけるとしたら何点ですか?また、他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| ・第141回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級(100点) ・第142回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級(100点) ・日商簿記2級 第142回を完全予想ラストスパート模試(90点) TACの直前予想は問題と解説の質が高く、難易度や出題論点も最近の傾向を踏まえているので文句なしです。ネットスクールの直前予想は、解説の質がTACのものより低かったものの、問題の質、難易度や出題論点には文句が無いのでこの点数です。 ・日商簿記2級 網羅型完全予想問題集 2015年度(85点) 網羅型完全予想問題集は、問題の量と難易度には申し分はないですが、解説の質があまり高くないため、ある程度の知識が無いと理解できなかったり詰まったりする可能性があります。ただ、この本をやりこんで理解できれば、合格に繋がるテキストだと思います。 ネットスクールのサクっとうかるシリーズ 商業簿記は、テキストの説明や問題の解説自体はそこそこ分かり易いです。ただ、最近の商業簿記の試験の傾向や難易度に追いついていない点が問題だと思います。個人的には、このテキストとトレーニン グでは、最近の第2問や難しかった時の第1問・第3問に対応しきれないと感じたので、2月の試験に向けてはほとんど使いませんでした。 ネットスクールのサクっとうかるシリーズ 工業簿記は、テキストの説明や問題の解説自体はそこそこ分かり易いです。また、商業簿記程、試験の傾向に対応しきれていないわけではありません。ただ、難易度が本番の試験程ではなく、本番の試験のひねった出題形式に対応しきれるかは疑問なのでこの点数にしました。 |

| 今回、勉強に使われた電卓の機種を教えてください。またその電卓は他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| 電卓は、CASIOの「DW-20VT」です。昔、簿記3級の勉強のさいに買った古いものですが、問題なく動作したのと使いやすかったのもあって、本番でも使用しました。 |

| 得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

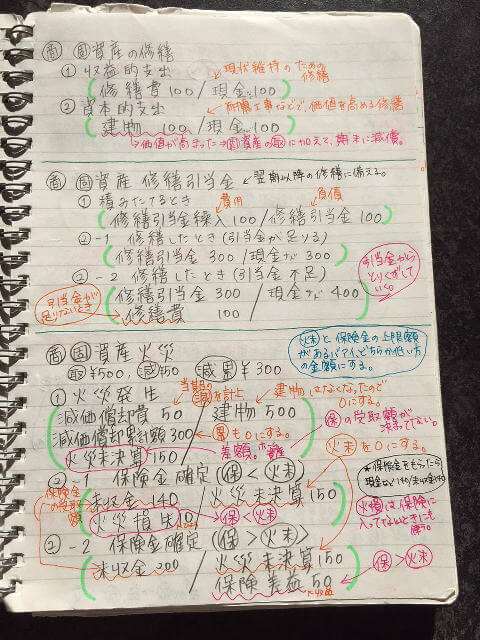

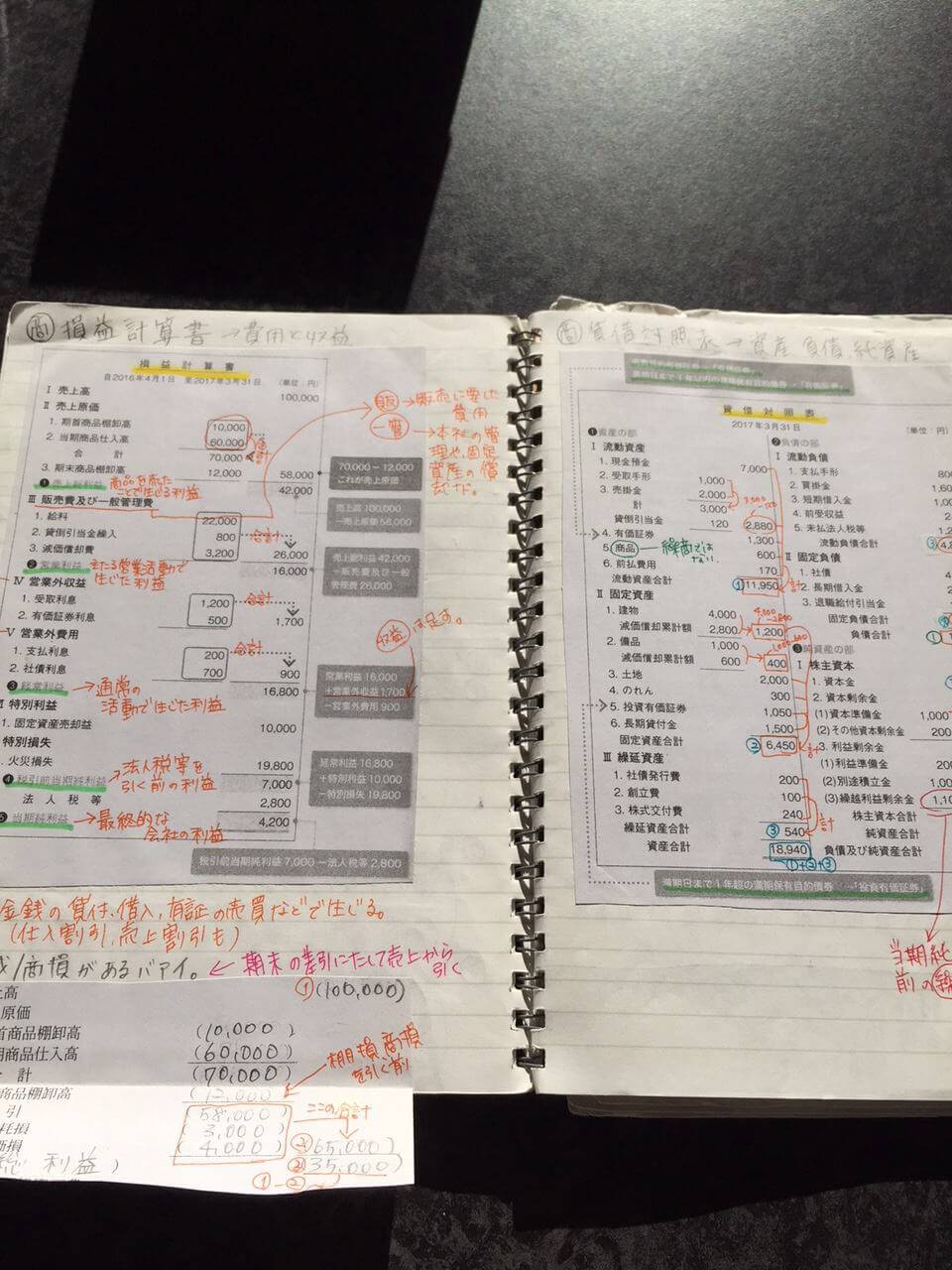

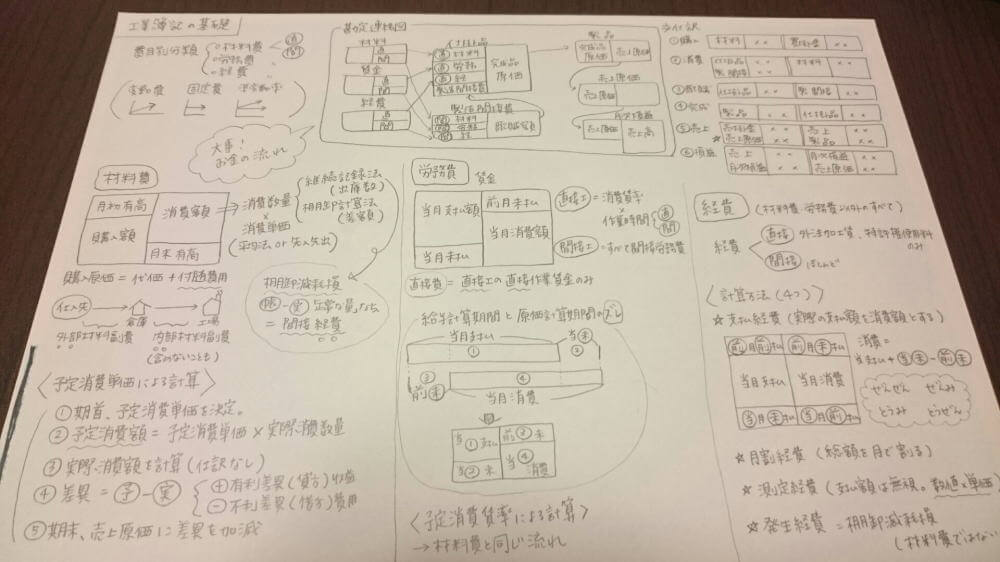

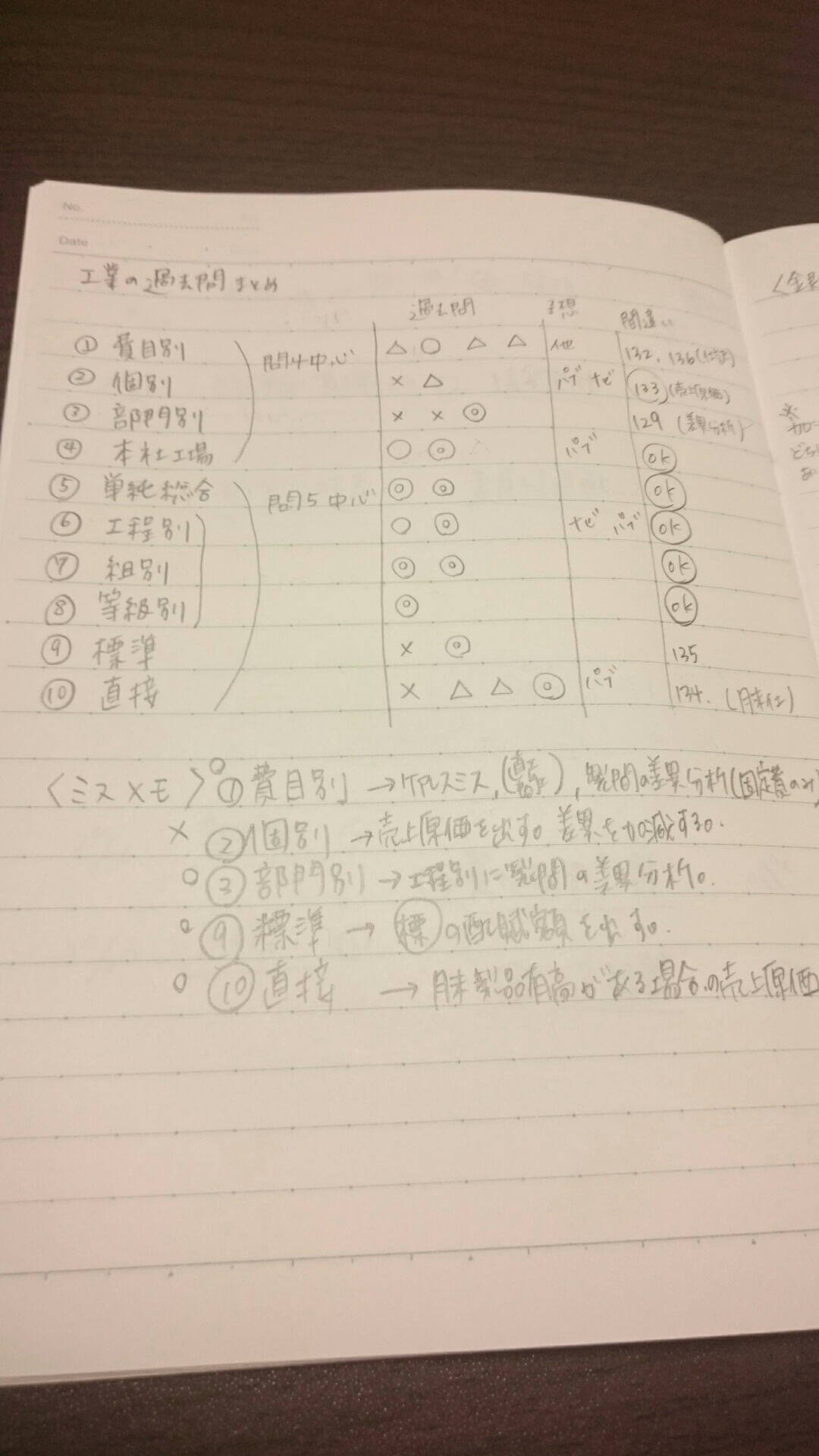

| 商業簿記では、株主資本等変動計算書や減価償却が得意論点で、財務諸表や精算表(第3問)が苦手論点でした。財務諸表や精算表(第3問)を克服するために、仕訳力を鍛えました。

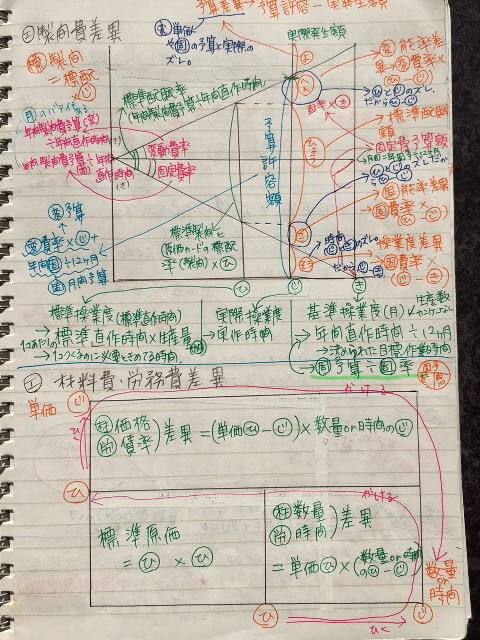

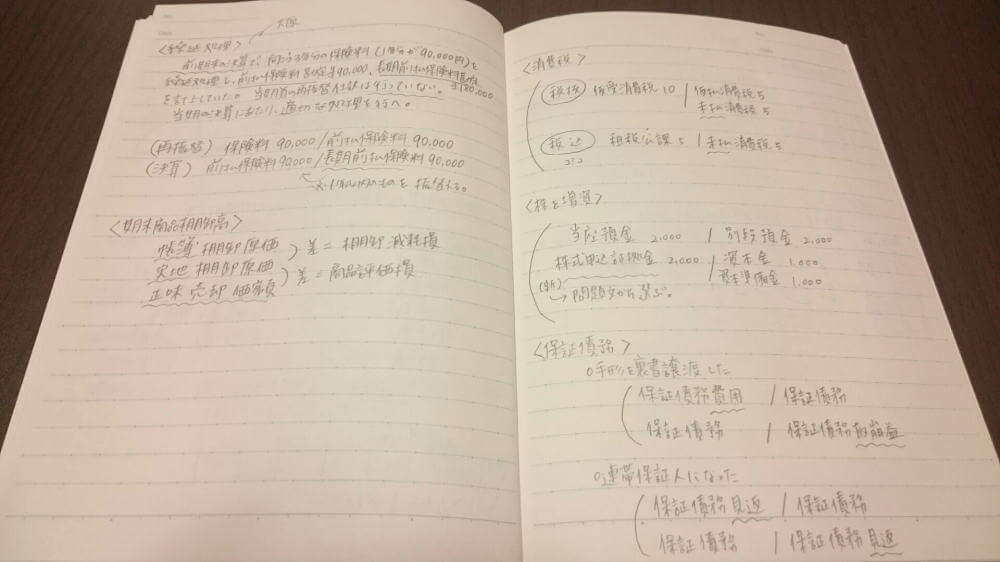

具体的には、第100回から第141回までの第1問の仕訳を6周しました。繰り返し行ったことで、第3問の仕訳もすんなりできるようになり、財務諸表や精算表(第3問)も安定して取れるようになりました。 工業簿記では、工程別総合原価計算が得意論点で、標準原価計算が苦手論点でした。標準原価計算を克服するために、問題集の解説を全て書き写すようにしました。実際に解説を全て書き写すことで、標準原価計算を解くための図の書き方を覚えることがでいました。 また、標準原価計算の材料費と労務費において、商業簿記の期末商品における棚卸減耗損や商品評価損の概念を関連付けたことは、材料費と労務費の配布差異を理解するうえで役に立ちました。 |

| 勉強期間中のモチベーションの維持方法を教えて下さい。 | |

| モチベーションの維持方法は、第1に受かった時の喜びを想像することです。その喜びを得るために勉強を頑張りました。

第2に、簿記を勉強することの意義を見出すことです。例えば、私は工場で働いているのですが、工業簿記を学んだことで、工場におけるお金の流れを理解すことが出来ました。 あと、ニュースで会計に関する話題が出たときや企業のIR情報などを見たさいに、簿記を学んだことで理解できる範囲が広がったことは、簿記2級を学んで良かったことだと思っています。 |

管理人コメント

仕訳大好きさん、簿記2級試験の合格おめでとうございます。また、合格体験記をご投稿いただきありがとうございました。

仕訳大好きさんは仕訳力アップのために、簿記検定ナビの仕訳問題対策を6周されたとのことですが、仕訳力のアップは第1問対策だけでなく、第2問・第3問対策にもなりますので、受験生の方はぜひ見習ってください。

仕上がりの目安としては…問題を見ただけで解答仕訳がパッとイメージできるようになるまで何度も繰り返してください。同じ論点の問題をピックアップして「まとめ解き」するのもおすすめです。

仕訳大好きさんが使われた教材や電卓のまとめ

- テキスト:サクッとうかる日商2級 商業簿記 テキスト

- テキスト:サクッとうかる日商2級 工業簿記 テキスト

- 問題集:サクッとうかる日商2級 商業簿記 トレーニング

- 問題集:サクッとうかる日商2級 工業簿記 トレーニング

- 予想問題集:日商簿記2級 網羅型完全予想問題集 2015年度

- 予想問題集:第141回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級

- 予想問題集:第142回をあてる TAC直前予想 日商簿記2級

- 予想問題集:日商簿記2級 第142回を完全予想ラストスパート模試

- 電卓:CASIO DW-20VT

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。