資格の大原の直前模試が大きな転機に!間違いノートも大きな武器に!

- 投稿者:書記長さん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約2か月半

受験の動機

来年度から社会人となる、大学四回生です。入社予定先が「社員の簿記2級以上の取得」の推奨を掲げていたため学生のうちに取得しておこうと思い受験することとなりました。それに加えて会計や簿記とは無縁の学部であったため「簿記が何なのかも分からない状態」だったことからの焦りも受験動機の一つです。

同期入社の人はすでに2級取得している人も多かったためかなり焦りました。そのためいきなり2級まで一気に取ってしまいたいという多少無茶な計画を立ててしまった理由でもあります。

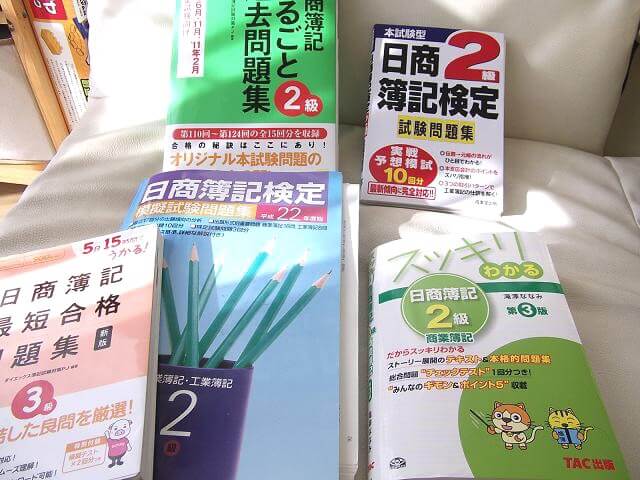

使用参考書

- はじめての人の簿記入門塾―まずはこの本から!(かんき出版)

- スッキリわかる日商簿記3級 (TAC出版)

- スッキリわかる日商簿記2級 商業・工業(TAC出版)

- 日商簿記2級 完全演習 商業・工業 (ダイエックス)

- 日商簿記2級第126回直前予想(TAC出版)

- 日商簿記2級第126回を完全予想(ネットスクール)

- 合格するための過去問題集 (TAC出版)

期間別勉強方法

- 8月下旬~ 簿記基礎

- 9月初旬~ 3級問題集

- 9月中旬~下旬 2級商業簿記

- 10月初旬~中旬 2級工業簿記

- 10月下旬~ 過去問

- 一週間前 過去問・仕訳・予想問題

序盤(~3級)の勉強方法

簿記取得を決意したときには8月の下旬に差し掛かっており11月受験まで勉強時間は二ヵ月半ほどしかありませんでした。その時点での私の簿記の知識は漠然とした「簿記とは会計につかう何か?」といったものしかありませんでした。そこで8月下旬から9月に入るまでの数日間は「簿記」とは何かを学習することを着手しました。

日商簿記検定の対策本を眺めてみたのですが、何に使うために何をやっているのかさっぱり分かりませんでした。そこで、私は主に「かんき出版 浜田勝義著の『はじめての人の簿記』を読み学習しました。簿記の基礎の基礎から3級の序盤にかけての知識の解説が中心の書籍で漫画での解説もありイメージしやすい形となっています。

9月の初旬に入ると上記の書籍と並行して「TAC 滝沢ななみ著 『スッキリわかる日商簿記3級』」を使用し3級レベルまでの簿記のイメージ象をつかむように主に「単語の意味合い」や「何を目的として作業するのか」を暗記しました。ある程度の全体像がつかめたら「スッキリわかる日商簿記3級」の後半についている問題集を軽く解く程度しか3級の学習は行いませんでした。

中盤(2級~)の勉強方法

9月の中旬に入ると一気に2級の学習に入りました。3級は軽く触れた程度しか学習しなかったのですが2級の商業簿記において3級の延長のものが多いと感じたためおもいきって2級の学習を中心に行う戦略をとりました。

2級の学習は「TAC 滝沢ななみ著 『スッキリわかる日商簿記2級 (商業簿記・工業簿記各2冊)』」「ダイエックス 日商簿記2級 完全演習 (商業簿記・工業簿記各2冊)」を使用しました。

11月受験までカウントダウンがはじまっていたため10月中旬いっぱいまでですべての範囲が終わるように一週間ごとにくぎりを付けて学習する予定としました。例えば9月6日~10日までは商業簿記の有価証券までの問題を解けるようにする、などです。

日曜日には1週間の範囲内で問題集から抜粋した簡単なテストを行いました。8割正解を目標として時間を計測して解いていましたが、実際はほとんどが 正答率5~6割を推移となりかなり苦戦。

10中旬に入り論点別学習を終了し、過去問による学習にシフト。書籍は「TAC 合格するための過去問題集 2級」を使用しました。計測時間は1時間半と少し短く設定し毎日1~2回分解くようにしました。最初過去問を解いたときは、冷汗がでるぐらい解けませんでした。

約1か月とは言えある程度学習していたので6~7割くらいはとれるかな?と甘く見ていましたが実際は4~5割がほとんど。しかし過去問になれれば点数は伸びると信じあまり気にせず過去問をひたすら解きました。その甲斐あってか徐々に点数も伸び7割に手が届くこともありました。

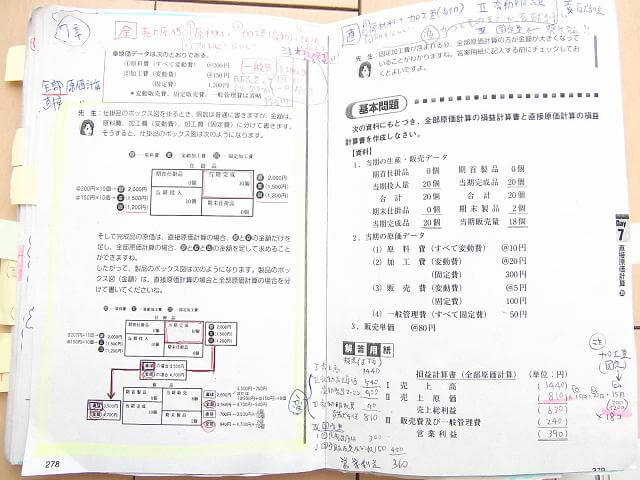

終盤の勉強方法

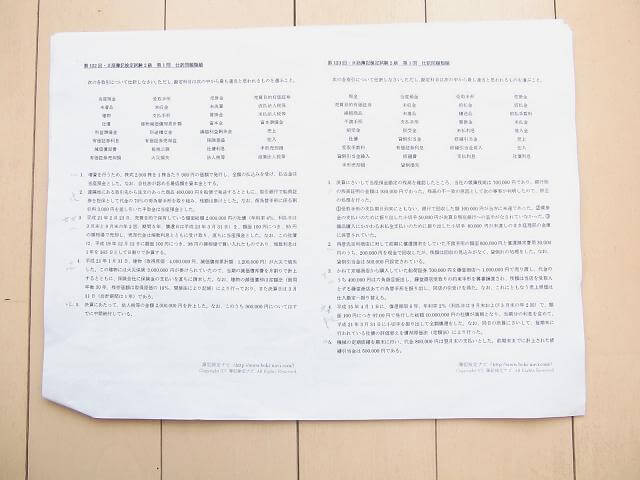

本番1週間前となり、直前の対策として資格の大原が行っている直前模試に参加。しかし5割を切るという大惨敗の結果になってしまい1週間前にして焦りが募ってしまいます。あわてて再度過去問の傾向分析を行いました。過去問分析をしていくと、過去問がある程度ケース別に分かれていることに気付かされ、どのようなパターンがあるかを書きだしていきました。

例えば第3問に多い精算表の問題は売上原価、有価証券、減価償却、引当金などを中心としたものがほとんどです。仮に見たことがない設問がでても仕訳ができれば清算表上で仕訳をしてやればいいだけです。

他に出題される第3問の貸借、損益、支店本店などは精算表の形をかえたものや+αの要素があるにすぎません。それにその+αの部分を律儀に検定では聞いてきてもらえるので+αの部分に重点を置けばいい。そういった風に問題の視点を変えて解いていきました。

私のおすすめは簿記検定ナビさんをはじめとした、各社の予想問題をやることです。各社の予想考察が記載されているのですが、その考察を読むことで私は問題のパターンが理解できるようになりました。「この問題はあのパターンでこの論点を聞きたいのだな」ということが問題を見た瞬間わかると格段に正答率があがります。

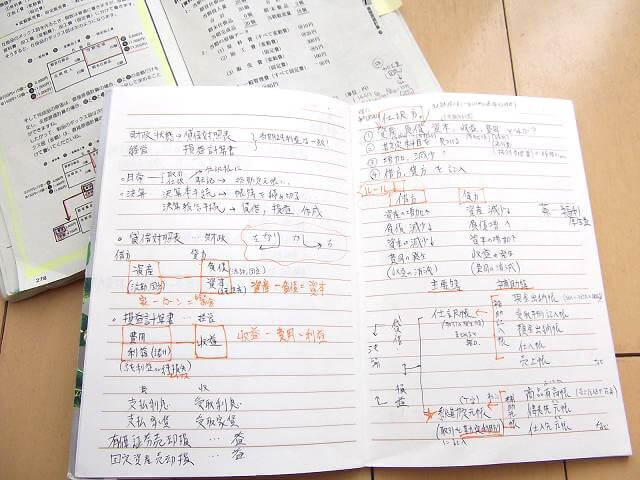

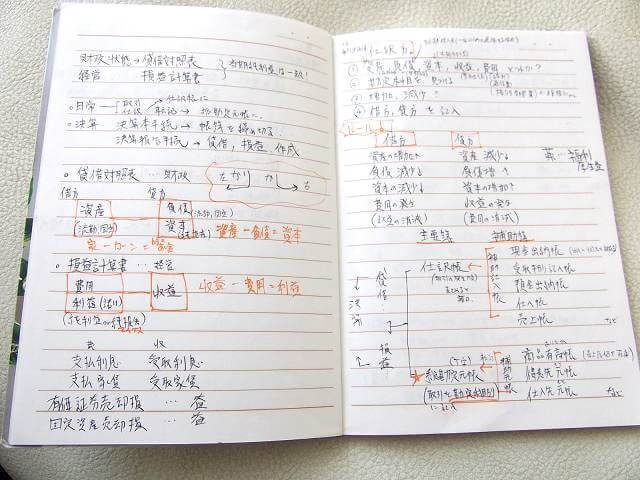

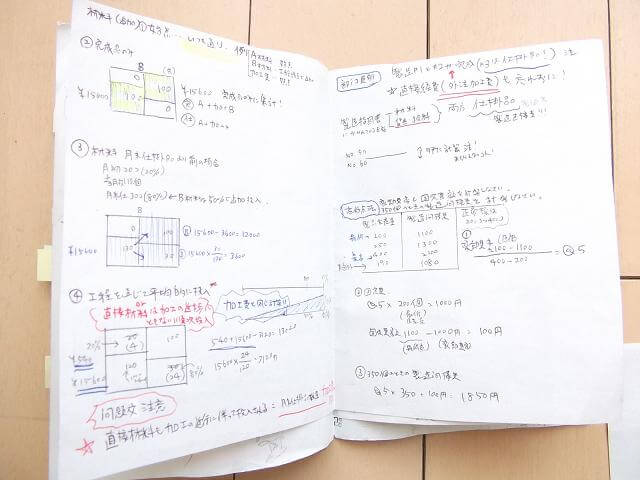

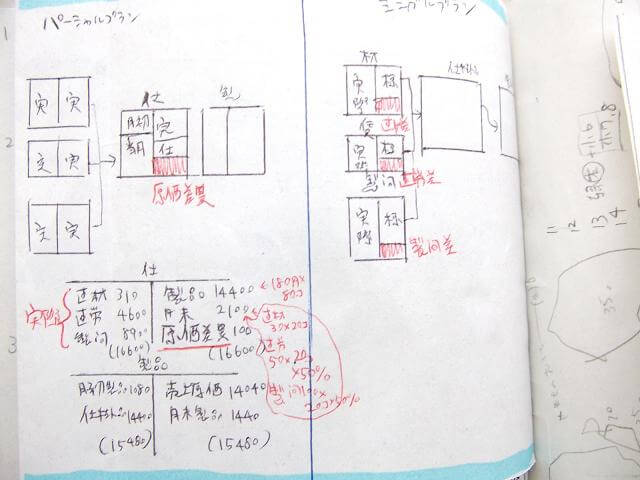

いままで漠然と過去問を解き過ぎた…といった反省の下、過去問で間違えた場所を「間違えノート」にまとめていきました。一度間違えたところは間違えないようにするといった気持ちで過問の復習を行いました。間違いを書き出して行くと、間違えているところはだいたい同じ論点ということにも驚愕しました…。

最後の一週間は主に過去問の傾向見直しと解き直し、予想問題、そして再度仕訳の重要性を感じ簿記ナビさんの仕訳集をやりました。私は工業簿記が全体的に苦手でした。しかし1週間前にして逆転し得意分野に。これは上記した「何の論点かのパターン訳」をすることで絶大に効果を発揮した結果です。工業簿記の論点はケース分けさえしてしまえば簡単に感じました。

試験日当日の1日の流れ

私は2級しか受けなかったため(1週間前にかなり後悔しました)昼から試験でした。いつもどおり朝の7時前後に起床。朝食をとるやいなや仕訳問題をひたすら解き続けました。仕訳問題に疲れた合間に間違いノートと過去問を照らし合わせ軽く解くなどをやっていました。

試験会場には1時間前に到着。試験を行う机で精算表の簡単な問題を解きイメージトレーニングをしていました。試験を開始と同時にすべての問題をチェック。第二問の奇問具合に心のなかで「あぁやっぱり第二問は変な問題がでるときがあるのね」と不思議なくらい落ち着いて対処できました。

問題の解答順は第一問→第四問→第五問→第三問→第二問でした。第二問以外はすらすらと解けたので40分くらいで第二問に着手。第二問も分からないところもありながらも「あぁ仕訳ができるか試すだけか 」と考え設問を次々と仕訳。そのまま第三問系統と同じ要領で処理していきました。この時点で1時間を少し過ぎたぐらいでした。残り時間はいっぱい見直しに使いました。

結果は 12・12・20・20・20の84点でした。仕訳の書き損じというまさかのミスで8点損失してしまいましたが3~5問が満点でかなり嬉しかったです。

反省点

過去問を解くときに傾向やパターンを考えずやみくもに解いてしまっていたことが反省点です。直前模試のおかげでなんとか軌道修正できましたが、もっとはやくこれに気づいていればかなり楽だったのではないか?とも考えましたが、ある程度過去問を解いておいたのは大きかったです。

感想

簿記は継続力が直結すると痛感しました。論点ごとの学習を行っている時期はひとつの論点をやるとひとつの論点が頭からなくなっていくような状態でした。そのためなんど忘れても、やり直すことが大きな力となります。そして最後まであきらめないことがほんとうに必要です。最後の一週間が私にとって一番の転換期でしたので、食らいつくことが大切です。

管理人から書記長さんへ追加の質問

| 今回、勉強に使われた電卓の機種を教えてください。またその電卓は他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| CASIO MW-12Aを使用しました。メモリ機能があれば問題ないな?程度の認識であったためこだわりはありませんでした。試験後に電卓にいろいろなタイプがある事を知ったので…上記は無難なものだと思います。 |

| 書記長さんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

| 工業簿記の標準原価計算と直接原価計算の違いが分からなくて苦労しました。教科書的な回答はできるのですが、いざ問題を解くと自分が何を求めているのか分からなくなってくるので…。対策としては問題を見て「求めるべきもの」を把握してから解くことを意識しました。ただ闇雲に問題の解き方を覚えるだけでは何をやっているのか本当に分からない論点だと思います。 |

| ご自身の勉強方法を振り返っていただき、これから勉強を始める方にアドバイスがあればお願いします。 | |

| 「問題をとりあえず解いて、その解き方をまる覚えする方法」を最初とっていたのですがこの方法では点数が頭打ちしました。また、少し工夫を凝らした問題や暗記だけしている人には解けないように設定してある問題(今回の第二問は典型的な例です)は太刀打ちできません。問題の意図を理解し、簿記の仕組みを考えながら覚えていくことが望ましいと思います。 |

| 今後は簿記2級をどのように活かす予定ですか?簿記1級や税理士などの上位資格に挑戦される予定はありますか? | |

| 私は3級をすっ飛ばして2級を受験したため、3級でのみクローズアップされている論点などがまだぼんやりしています。そのためもう一度3級の復習をしたいと今は考えています。将来的には税務の担当になるので税理士の資格を部分的に学習していければと考えています。 |

管理人コメント

書記長さん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!大原の出題予想会が大きな転機になったとのことですが、最近は書記長さんのように、専門学校の無料イベントを賢く利用して合格される方が増えていますねぇ。全国各校で随時行われている資格の大原の出題予想会・直前模試の情報は公式サイトに掲載されていますので、興味のある方は一度チェックしてください。

あと、間違いノートを作ったことにより、間違えているところはだいたい同じ論点ということに気づいたとありましたが、この「気づき」が間違いノートを作る一番のメリットなんです。流れとしては、間違えるところはだいたい同じということに気づく→問題を見ただけで「いつも間違えてしまうところだな」と分かるようになる→間違いが減るという感じになります。

ケアレスミスが減らない人は、騙されたと思って間違いノートを作って、何回も目を通すようにしてください。すぐに効果を実感できると思います。ポイントは、「自分が分かればそれで良いので、丁寧に作り過ぎないように気をつける」「無理に覚えようとする必要はないので、とにかく細切れの時間に何回も目を通す」の2点です。

書記長さんが使われた教材や電卓のまとめ

- 導入本:はじめての人の簿記入門塾―まずはこの本から!

- 3級テキスト:スッキリわかる日商簿記3級

- 2級テキスト1:スッキリわかる日商簿記2級 商業簿記

- 2級テキスト2:スッキリわかる日商簿記2級 工業簿記

- 予想問題集1:日商簿記2級 第126回をあてるTAC直前予想

- 予想問題集2:日商簿記2級 第126回を完全予想!ラストスパート模試

- 過去問:合格するための過去問題集日商簿記2級

- 電卓:CASIO MW-12A

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。