簿記検定ナビのコンテンツを有効活用しよう!独学受験生の強い味方です!

- 投稿者:ゆきむしさん

- 勉強形態:独学

- 受験回数:3回

- 勉強期間:約9か月

これからこの資格を目指す方へ!

合格までに何度か挫折を味わうと思いますが、諦めずに最後までやり抜き、合格を勝ち取って下さい。簿記2級は要点を押さえた勉強で、合格の可能性はグッと高まります。そこで、私の体験記が少しでも役に立てればと思います。あと、3級の合格者体験記を前提に書いてますので、良かったらそちらも参考にして下さい☆(→ゆきむしさんの簿記3級・合格体験記)

独学の注意点

簿記2級までは独学が可能と言う意見が大多数を占めていますが…私もそれらの意見を参考にして独学を選択しました。独学を選ぶ人が多い中、メリット・デメリットを自分なりに整理してみました。

- お金がそれほどかからない

- 自分のペースで勉強を進行

- 自主的に勉強するので身につきやすい

このご時世、独学はお金がそれほどかからないのが一番のメリットでしょう。新書も去ることながら、今はネットオークションやBOOK・OFF等で中古が出回っています。発行日だけ注意すれば、更に金額を抑えることも可能です。

あとは、自分の生活に合わせた勉強が出来ます。朝方が得意な人もいれば、夜型でないとしっくりこない人、多忙で通勤時間や合間に勉強をせざるを得ない人など様々だと思います。

独学では自分のやり易いように勉強が出来るのもそのひとつです。更には、自主的に勉強をするので、予備校などで受け身で勉強するのに比べ、勉強内容が身につきやすい思われます。

- 疑問点の解決に多大な時間を浪費するかorそのまま放置

- 必要な勉強量に達しない

- 自己流

デメリットで大きな問題は、疑問点をそのままに放置しておくことです。試験での制限時間2時間は余裕があるとは決して言えません。曖昧な点の出題で、解答に迷ってタイムオーバーになるのは火を見るより明らかです。私も、前回までの試験ではタイムオーバーとなってしまいました。

次に勉強の計画。事前に計画を立ててておかないと、勉強した気になるだけで、実際は必要な勉強量に達していません。私も気分にむらがあり、やる気のない時はズルズル行ってしまい、カレンダーをめくる時にハッとしたりしました。なので、事前に計画を立てることは非常に重要です。

それに加え、計画を完遂するために多少の精神力は必要かもしれません。これらに自信のない方は予備校通学を選択するのが得策でしょう。あと、独学では自己流に陥りやすいことです。好ましくない癖は、実務や上位の資格を目指す上で阻害要因になるので注意が必要だと思います。

独学を進める上では、この様な弱点を補う必要があります。後ほど詳しく述べますが、私はこの「簿記検定ナビ」で弱点を克服することが出来ました。

簿記3級との勉強方法の違い

合格するための勉強時間は3級が50時間で2級が250時間(3級の5倍程度)と、ある予備校のデータにあります。私は計画を立てる際の一つの目安にしましたが、業務経験の有無や得意・不得意意識でかなり個人差が出ると思います。皆さんも、計画を立てる際の参考に使うと 良いかもしれまん。

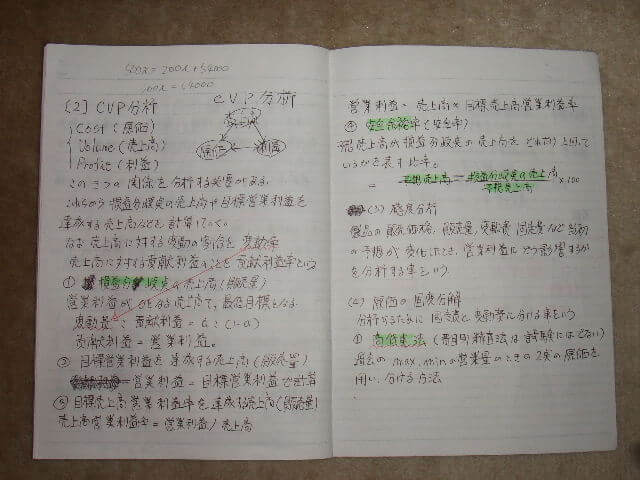

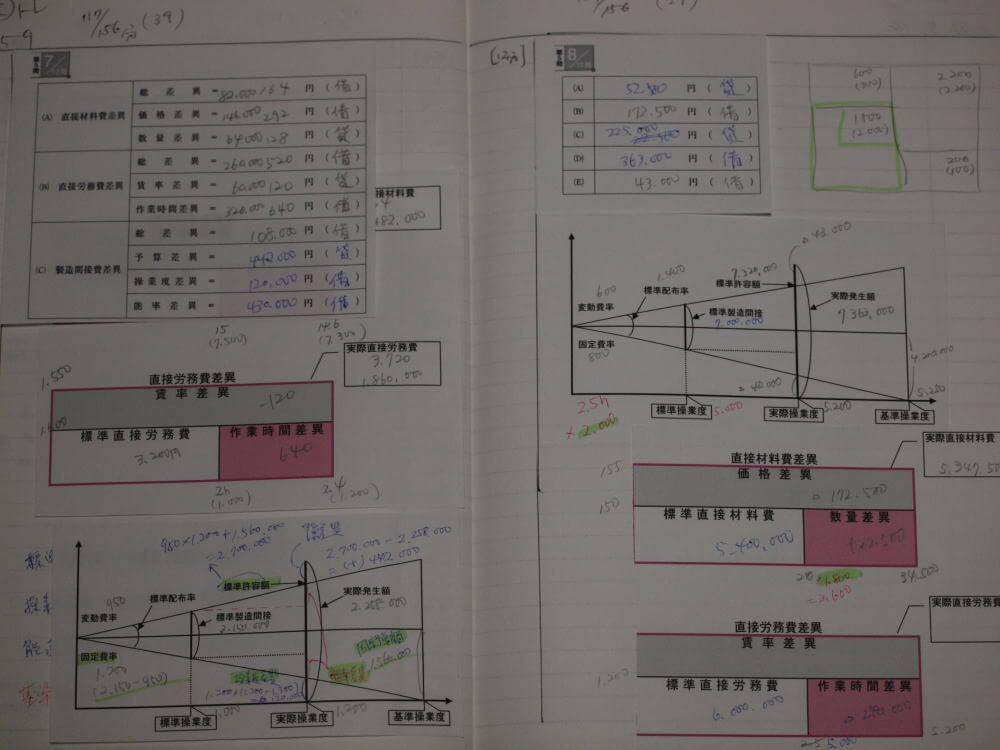

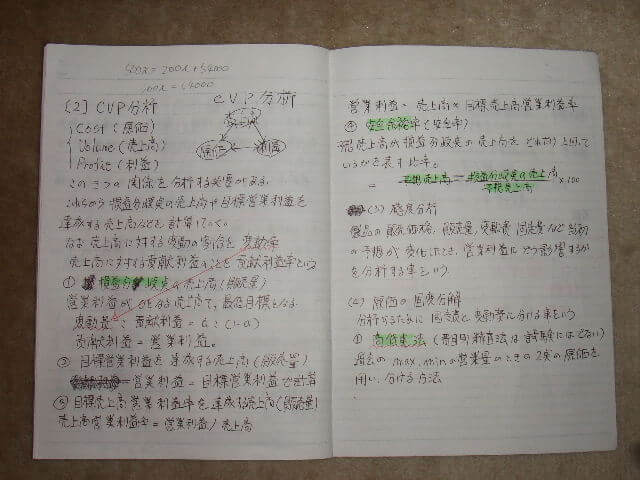

簿記2級では工業簿記が新たに加わり、これは得意・不得意分野へとはっきり分かれるようです。私も業務経験が無いため、最初はイメージが全く湧きませんでした。総合原価計算の原料・加工費の区別が紛らわしく、シュラッター図での差異分析・CPV分析はチンプンカンプンでした。

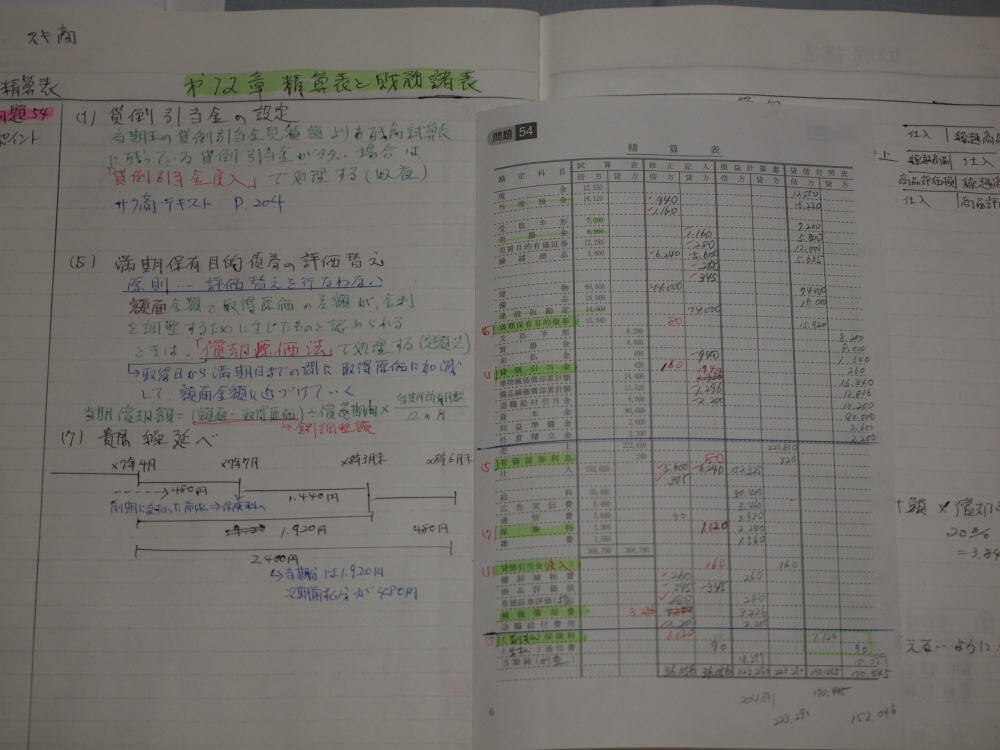

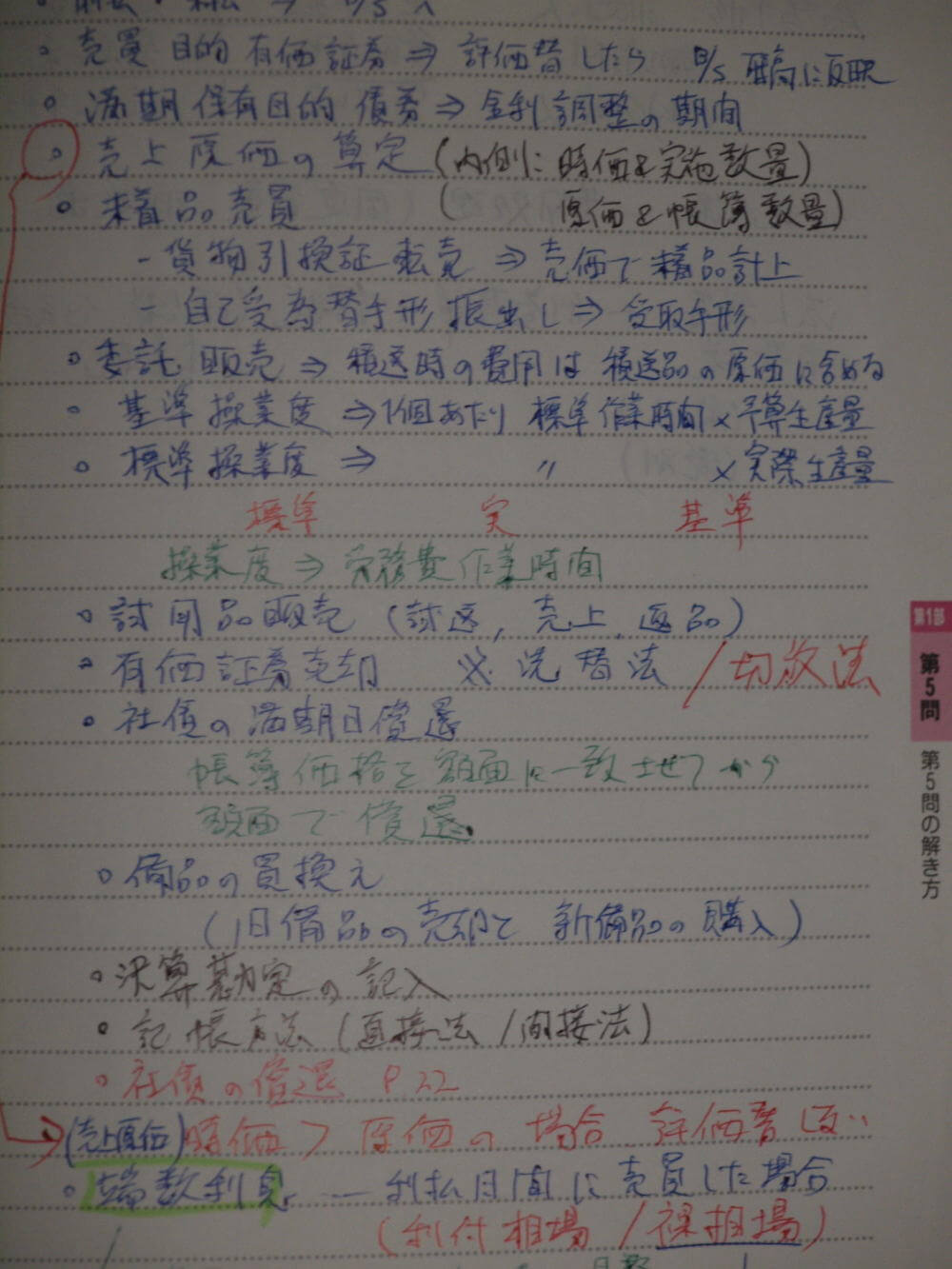

やむを得ず、参考書を何度も読み直し、ノートに要約し、それを見て理解に努めました。皆さんも根気よく頑張って欲しいところですが、何度も読み返していくうちに頭の中に自然と入って来ます。

次に、勘定連絡図や原価計算表等の図や表に書くことを意識しながら過去問を解いてました。簿記検定ナビの管理人さんの指摘通り、勘定連絡図を抵抗なく書けるようになった頃から、苦手意識が急激に薄れていきました。

工業簿記は、半製品や包装材の様な工夫を凝らした問題が最近目立ってきていますが、基本的には問題はパターン化していて、引っ掛ける部分も大体決まっています。こういった問題に対処すべく、過去問の繰り返しによるパターン化に留まることなく、常に考える癖をつけておいた方が良いでしょう。

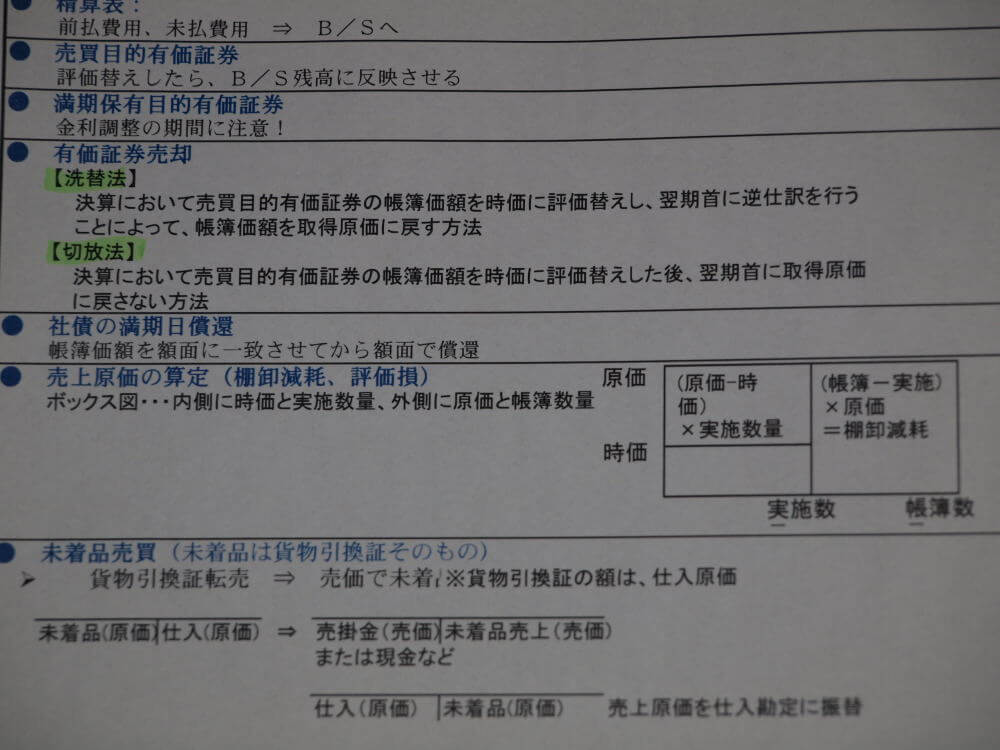

商業簿記では本支店会計問題で最初につまづきました。この問題は解き方が決まっています。管理人さんの「解くための定型フォーマット」を片目に何度も問題を解いて得意分野にすることが出来ました。

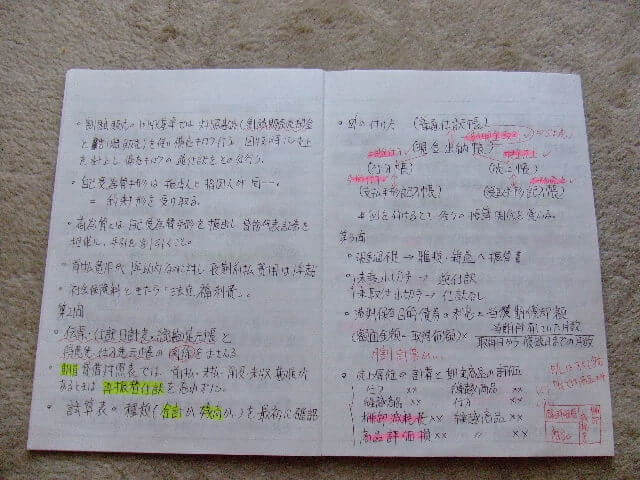

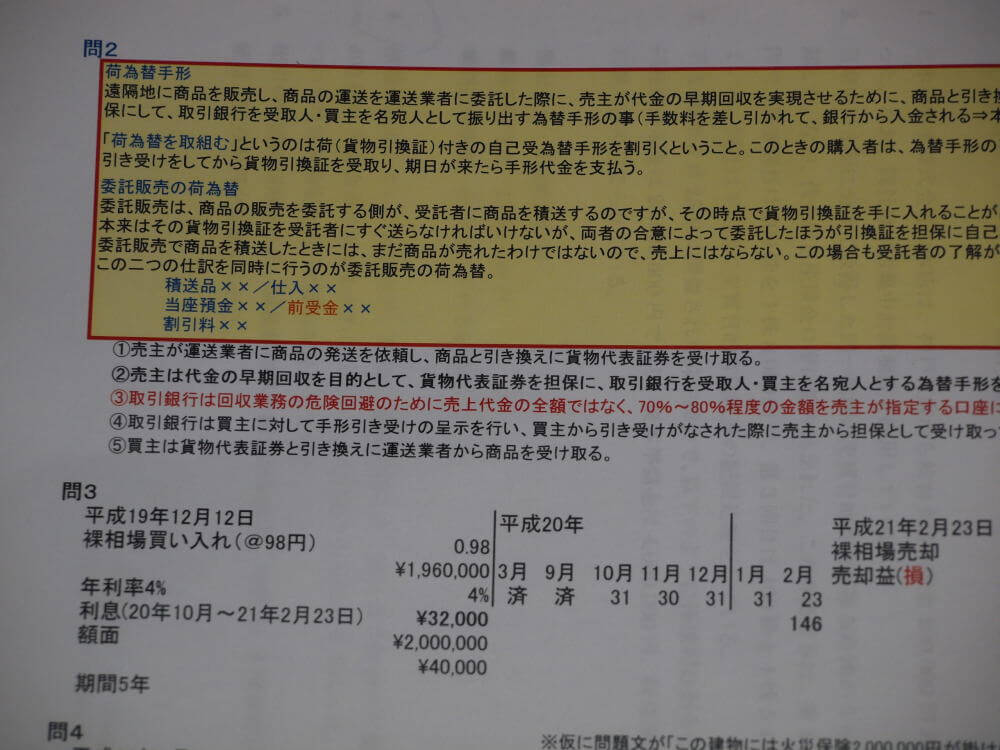

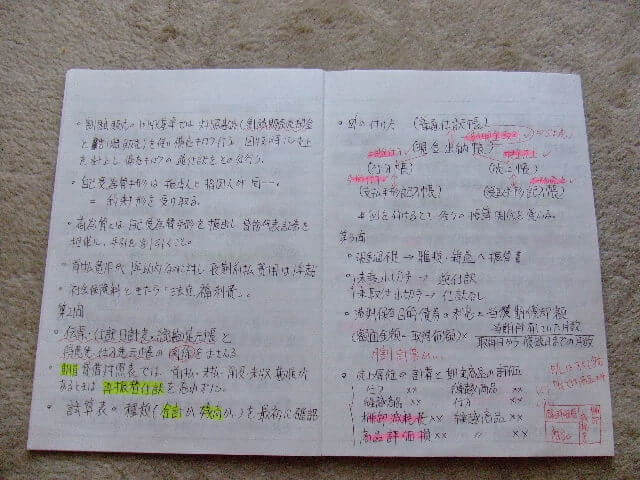

仕訳問題では、前回の「現金預金」勘定など最後まで泣かされました…悔しさのあまり、試験直前は仕訳問題を重点的に勉強し満点を取る覚悟で臨みました。社債の発行や償還・荷為替手形・受託販売等の特殊商品販売はつまづき易い論点かと思います。

ただ、問題を数多く解いていく段階で不思議と慣れてきます。文章を把握するための日本語の理解や実際に仕訳を切る部分、引っ掛け箇所等認識できるようになってきます。

計算問題については、3級に比べ計算量も増え煩雑化します。また、試験では制限時間内に解答するために、よりスピーディかつ正確さが求められます。貸借対照表・損益計算書の作成、特に精算表の作成問題は難化傾向にあり上記が試されます。

簿記2級・質問掲示板でもよく質問される論点で、電卓やシャーペンを実際に使って手を動かさないと上達は難しいと思います。地道に計算問題の練習を積み重ねることが一番の近道です。

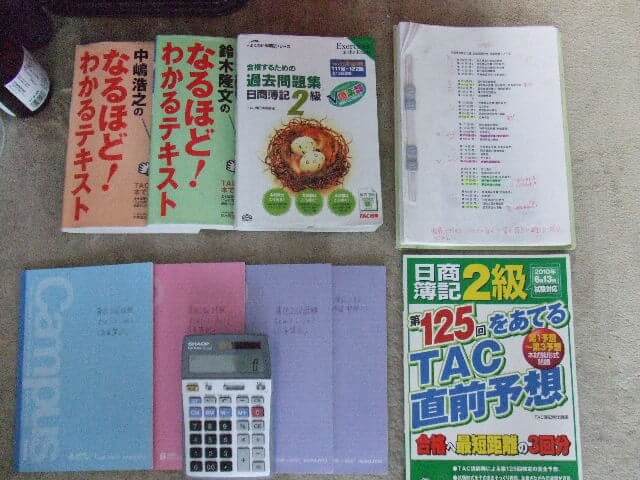

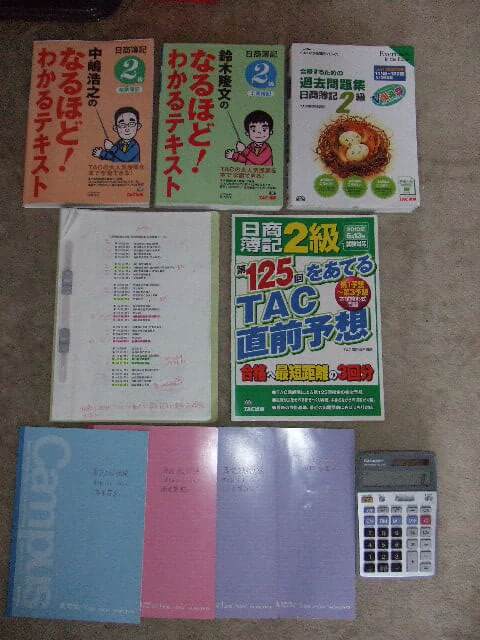

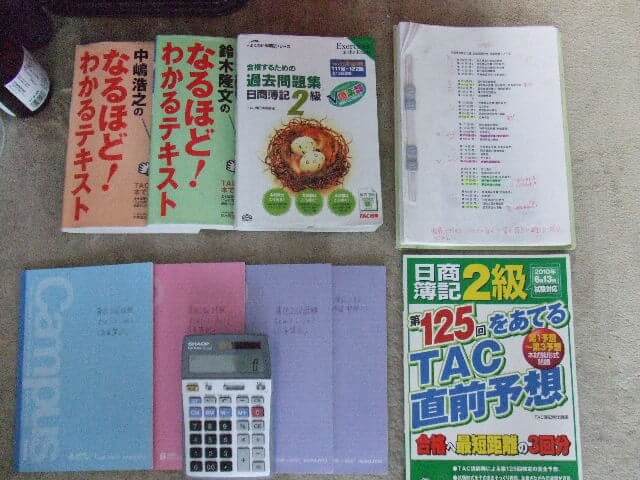

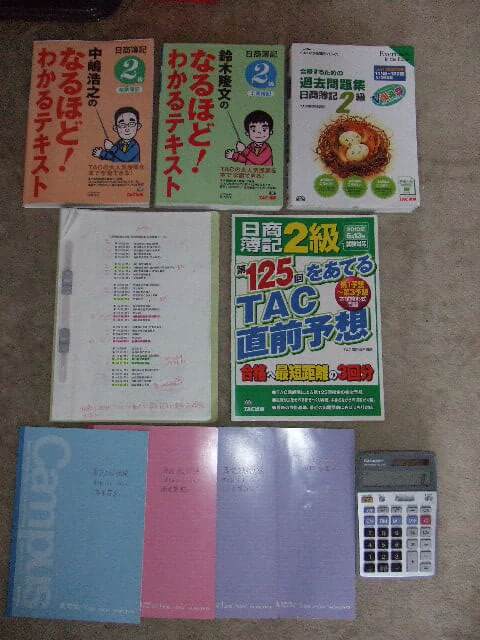

私が資格取得に使用した7つ道具

- テキスト:「中嶋浩之のなるほど!わかるテキスト―日商簿記2級商業簿記(TAC出版) 」と「鈴木隆文のなるほど!わかるテキスト―日商簿記2級工業簿記(TAC出版)」の2冊

- 過去問:「合格するために過去問題集日商簿記2級(TAC出版) 」

- 予想問題集:「日商簿記2級第125回をあてるTAC直前予想(TAC出版)」

- 簿記検定ナビの仕訳問題対策

- 要約ノート

- 間違いノート

- 電卓

基本的には3級で使用したシリーズを選びました。参考書は図表が多く、商・工共に300P前後と手頃で、何と言っても吹き込みによる先生の一言が試験には非常に実践的でした。また、大手予備校のモノは、ネット等で正誤表が公開されているので事前に確認すると良いでしょう。

参考書はあれこれ手を出したくなりますが、これと決めたモノを何度もを見直すことが良いと思います。過去問は、第1部の出題別攻略テクニック編の解説は良くまとまっています。更に、各設問別の目標時間が記載されており、問題を解く際の目安になるのが良いです。ただ、解説が簡易で分かりにくいところがあるので注意が必要です。

さらに、前回の轍を踏み、万全の態勢を期すべく直前問題集を購入。今回の試験では第4問で仕訳問題が出題されましたが、予想問題に出ていて曖昧な論点だっただけに非常に助かりました。予想論点も適中率が高く、直前の穴埋めにはかなり有効だと思います。

あとは、簿記検定ナビの仕訳問題対策無くして合格は無かった行っても過言ではありません。仕訳はすべての問題に絡み、簿記を攻略するには仕訳をマスターすることが先決となります。

電卓は使い慣れたものが一番ですが、定評のある電卓を使うのも弱点克服には良いです。なお、選ぶ際はGTキー・「→」(右シフトキー)・ディスクスタンドがあるモノが個人的に良いと思います。

要約ノートの作成は結構大変ですが、理解するために一番効果がありました。読んでいていも頭に入ってこないという方は、めんどいですがお勧めです。間違いノートは自分が勉強してきたことの集大成・結晶です。試験直前期は、この虎の巻を見ているとかなりの精神安定剤になります☆

7つ道具画像1

7つ道具画像2

要約ノート

間違いノート

直前予想問題

電卓1

電卓2

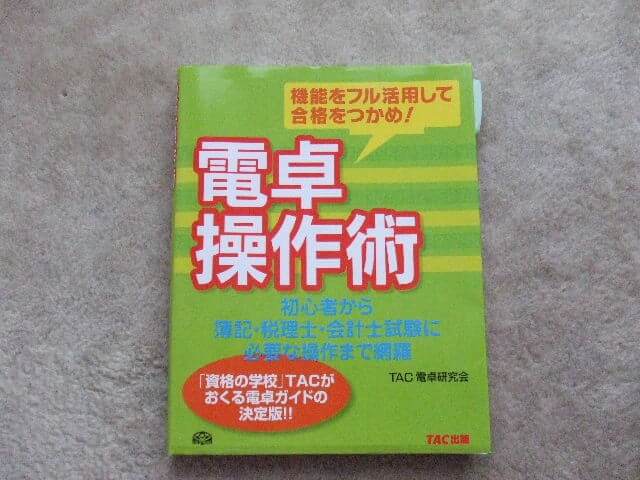

電卓操作術

試験の傾向と対策

新たな問題集に手を出すよりは過去問を解くことに専念し、一部を除き14回分を3回解きました。3回目になると問題を覚えてしまい自信にもつながりました。ただ、3回やっても間違えた問題は要注意で、そこには時間を割きました。

因みに、今回の試験は過去問をしっかりやっていた人には、かなり優しく感じられたのではないでしょうか?TACの直前予想の予想論点や簿記検定ナビで126回の予想問題が既に公表されています。これらを使って、自分なりに試験の予想をしてみるのも面白いかもしれません。

一般的に資格試験は、極端な難易度の変化を嫌う傾向にあります。そうなると、問題作成者も過去の問題をベースに考えざるを得ないということになりますので、日本商工会議所から公表されている「出題の意図・講評」をチェックすることをお勧めします。出題されそうもない箇所より、出題されそうな箇所を重点的に勉強した方が効率的な勉強法と言えますね。

123・124回試験の反省点と苦労したこと

第123回では、3級と同時並行で2ケ月間で仕上げようとしたので、単純に勉強時間の不足でした。また、昼食時に栄養ドリンクを呑んだにも拘らず、体調不良&3級受験後でスタミナが切れました。短期間に合格するには運も必要だと思います。

あと、体調管理を怠ってしまいました。第124回は、前回よりかなり自信を持って臨めたんですが…全般的に時間のかかる問題が多く、第3問の棚卸減耗損の処理や商品ごとに算定??で頭がショート。第4問で解答の方針が立たずパニック状態になり、他の問題にも影響を出してしまいました。

第3問は他の問題に比べるとボリュームがある事が多く、手強いと感じたら最後に回した方が賢明です。あと、現金預金勘定では問題文に指示をされている科目を使用するという当たり前にことを身をもって実感しました。

さらに、3回目の受験ともなるとモチベーションが落ちてしまい、スランプ到来です(試験のショックが大きかった)勉強しても頭に入らず、問題を解いていてもケアレスミス連発で自己嫌悪に苛まれました。そこで、無理やり勉強はせず、ドライブに行ったり、友人と酒を飲んだり、音楽を聴いたりと好きなことに時間を割くようにしました。

勉強から離れてみることで、「疲れた自分がいる」ことを客観的にみることが出来ました。やはり、時間が自分を癒してくれ、ある時を境に、再度目指そうと心の中から気持ちが湧きでてきました。極めつけは「簿記2級合格」と大きく紙に書き、テレビの上に貼りました。テレビを見過ぎたりしたときは、そろそろ勉強をしないと…と思ったわけです。

次にケアレス・ミス対策です。何度、問題を解いても計算ミス・問題文の読み違いはついて回り、分かっているだけに悔しさ倍増です。特に精算表等の作成における計算力は毎日やっていないとすぐ衰えます。電卓を使った計算では右手は筆記用、左手は電卓用と完全分業体制に矯正しました。

電卓はブラインドタッチ!?が出来るよう、電卓操作術(TAC出版)を利用して練習を繰り返しました。試験1ヶ月前は、毎日を電卓に触るようすることで計算ミスが減少し、問題文をゆっくり冷静に理解する余裕ができ、読み違いも減少してきました。

あと、長期間勉強していると、固定概念から来る思い込みによるミスが多くなります。ミスをする度に「初心忘れるべからず」を囁き、丁寧に問題を解くことに心掛けました。第1回目は勉強時間が短期間で知識の詰め込み過ぎ・睡眠不足・体調不良で試験を臨んでしまいました。体調を崩すと本来の力が発揮できず、合格もおぼつきません。試験が迫ってきたら、バランスのとれた食事・十分な睡眠・精神的なケアは欠かせません。

簿記検定ナビの活用

今回の合格は、私にとって「簿記検定ナビ」無くしてあり得ませんでした。特に、掲示板の存在が一番大きかったと思います。独学による不安を、掲示板を見ることで解消出来ました。また、疑問点の解決は去ることながら、間違いやすい箇所を他のレスでチェックし、お互いに励ましあったりと勉強を進める上でのモチベを維持するのに非常に有効でした。

簿記検定ナビには掲示板の他にも、色々なツールが隠されています。例えば…「仕訳問題対策」は簿記2級だけでも第100回から100問以上用意されていますし、過去問分析の解説も独自の展開で、応用力が付くように作成されていて、チェックシートまで用意され、管理人さんの配慮が見られます。これを2回以上解けば、簿記の力が飛躍的に伸びていることに気づくはずです。

次に「合格体験記」です。これ読んでいる方なら言うまでもありませんね。参考になる論点がかなりあり、自分なりにアレンジをしてみて下さい。なお、時間のあまり無い方は、一番下にある「管理人コメント」を読むだけでも大分違うでしょう。

「試験問題予想」は試験を受けるまでに目を通しておくと良いでしょう。分野別の対策法など、丁寧に解説されています。私も本支店会計が苦手でしたが、解説を読んで得意分野にすることが出来ました。

あとは「勉強予定表」です。自分でエクセルを使って計画表を作成するのは結構おっくうです。このフォーマットを利用して、勉強の計画を立てたと同時に合格への距離がかなり縮まるでしょう。「試験まで残り○日」というメッセージは管理人さんのきめ細かな配慮を感じます。焦りを感じて、モチベの維持にも役立ちます。

試験日当日の1日の流れ

眠い目を擦りながら、外を見ると霧で目の前の山が全く見えず。濃霧注意報が発表され霧雨も降っており、まるで自分の頭の中の様にモヤモヤ…これを払しょくすべく、目覚ましにコーヒーをすすりながら、先週撮った「ガイアの夜明け」を見る。その内容は上海万博の特集で、「中国は勢いがあるな~」と他国ながら感心。日本にも元気が欲しい…。

おにぎりと前夜のアサリのみそ汁を少し呑む。食べ過ぎないように食事は少しだけ。その後は、虎の巻に目を通す。

霧は解け、晴れ間が射し、蒸し暑い…バスに乗り後ろの方に座り、音楽を聴きながら目をつぶる。日中だけあって道路は空いており、乗客も少なくおじいちゃん・おばあちゃんが多い。

バスを降り試験会場に向かう。途中、震度5弱の地震速報メイルが入るが、全く気づかず…会場確認した後は隣の公園で開催中のジャーマン・フェスタを覗く。日差しが暖かく、音楽を聴きながら公園でリラックスし、持参した麦茶が美味い。試験終了後は「ここでドイツビイルを呑むぞ」と自分に囁く。

案内の張り紙を見て4Fに階段で上る。教室には40人の受験生が揃うようだが、試験説明が始まっても30人に届かず。比較的若い人が多い。みんな頑張れ☆

今回の監督官は40歳前後のさっぱりとした男性で、試験上の注意を読み上げ解答用紙が配り始める。「解答用紙を切り分けて下さい」との指示で皆破り始める。ビリビリビリビリ…解答用紙から残高試算表、P/L・B/S、仕訳・差異分析、総合原価計算表があることを確認。緊張と期待が入り混じったこの瞬間がたまらない。特殊仕訳帳、本店支店会計、シュラッター図分析、総合原価計算と予想。

まず、管理人さん指摘の通り、冷静なうちに各問題のチェック事項を丸で囲む。役員賞与は半分・時価法・内部利益25%・繰延内部利益・素材Mを工程の始点で投入・包装材Tを用いて5個単位・先入先出し法・処分価額はゼロ…う~ん、比較的素直な問題が多い中「第5問はちょっと厄介かな…」と感じる。

そして「第3問は最後に回した方が無難かな…」と1→2→4→5→3問と順序を決める。第1問の仕訳問題へ。勘定科目に「役員賞与引当金」・「役員賞与引当金繰入」・「未払い役員賞与」を見て、「これはどこかで使う勘定だな」と確信。案の定、これに関連した問題を(1)で発見。役員賞与を見積り計上??承認を受けることとしている??仕訳を切れるのか?と疑問に思う。その直後に「引当金だ!」と引当金繰入と引当金の関係と確信し解答。

次に第2問の特殊仕訳帳の試算表作成問題へ。引っ掛けらしい引っかけが見当たらず素直な問題と感じる。残高試算表なので、後で消せるように回答欄の両端に借方・借方の合計金額を小さく記入し、加減算をして合計金額が一致!予定時間よりも早く終わり余裕が出る。

次に第3問を飛ばし、第4問の費目別計算と差異分析の問題へ。(1)は素材と補修用材料はともに材料費で合計して記入。(4)は勘定連絡図を書き、当月と前月の未払い額を逆にしてないか確認し記入。(6)は不利差異なので、配賦差異勘定は借方へと記入。問2は能率差異が無いと思ったら、実際と標準操業度が同じだ。

次に第5問の総合原価計算へ。素材Mは始点で投入、先入先出し法で「条件はこんなもんかな…」と思うが…「包装材T?5個単位で??工業簿記特有の新手の引っ掛けか!?」と身構える。まずは総合原価計算表を完成させるが、この包装材Tが曲者。これは合格品にのみ使用ということは「完成品のみ計上し、月末仕掛品には用いないということかな…」と。

問2の単位原価の問題は1個当たり4,000円なので、5個は5倍の20,000円。今までの過去問では単位原価は比較的綺麗な数字が多かったのでこれで一応終了。この時点で50分経過。これでじっくりと第3問の本店支店会計の問題へ。

「時間もたっぷりあるし、ミスらないように」と自分自身に言い聞かせ、繰越内部利益を再度確認。未達事項は合計額がそれぞれ一致し、期末修正事項も問題は無く終了。注意点を確認すると「繰越利益剰余金に前期の55,000円を足すくらいかな」と合計が共に一致し、一安心。この時点で1時間10分が経過し、残りは見直しに充てる。

前回に比べ余裕のある試験だったが、終了後は放心状態。帰りは、隣の公園に行きビイルとソーセージで打上げ☆この日は夕方になっても蒸し暑く、ビイルがとてもおいしい日だった。

熱帯魚に餌をやり、再びビイルを呑む。お疲れ様でした。

最後に

試験に向け、特に独学の方は不安もあると思いますが、このサイトと自分を信じて頑張って下さい。最後になりますが、管理人さんや勉強開始当初に掲示板で質問に丁寧に答えて下さった方、励ましを頂いた方々にはお世話になりました。ここに、感謝の意をこめて体験記を締めくくりたいと思います。皆さまの次期試験での合格をお祈りいたします。

管理人コメント

ゆきむしさん、合格体験記のご投稿ありがとうございました!追加で質問することがないぐらい詳しく書いていただきましたので、とても読み応えのある合格体験記に仕上がりました。

簿記検定ナビの仕訳問題対策や過去問分析、試験問題予想、勉強予定表、質問掲示板などのコンテンツを有効活用した頂いたようですが、これらのコンテンツは「独学受験生をサポートするため」に作られたものですので、他の方にもぜひご利用いただければと思います。もちろん、全てのコンテンツを無料でご利用いただけます。

あとは、「試験日当日の1日の流れ」のところで書いていただきましたが、「まず、管理人さん指摘の通り、冷静なうちに各問題のチェック事項を丸で囲む。」という点はぜひ見習っていただきたいと思います。試験開始直後の、脳が一番フレッシュなときにするのがポイントです。特別難しい作業ではありませんが、たったこれだけで多くのケアレスミスを回避することが出来るはずです。

ゆきむしさんが使われた教材&電卓のまとめ