費用対効果を考えた結果、資格の大原に通学することに!

- 投稿者:まーさん

- 勉強形態:専門学校(通学)

- 受験回数:1回

- 勉強期間:約4か月

昨年(2008年夏ごろ)、3級を独学で勉強していましたが、既婚のため、家事・仕事・学習と自分ではうまく回せなくなり、勉強を一時断念。しかしせっかく簿記の面白さに目覚めたため、今年3月に大原簿記法律専門学校に通学し、学習を進めることにしました。

4月から通学を始め、6月に122回3級を受験、合格。引き続き大原で通学し、7月より2級を勉強開始。この11月に123回2級を受験、この度合格しました。

専門学校のススメ

独学で勉強出来る方は良いですが、時間の捻出に困ってらっしゃる方、モチベーションの維持が難しい方は、費用は多少掛かりますが、専門学校に通われた方が効率良く勉強出来ると思います。お金を払っているとなると、私の様に節約精神が旺盛なタイプは、意地でも通学してやる!となりやすいです。

また、私の場合一人で勉強しているよりは、自分より年齢の高い方、若い方、サラリーマンで頑張って夜に通学している方、などを見てずいぶん励みになりました。また、試験直前になると、先生もずいぶんハッパを掛けてくれ、なんとかモチベーションを高めようと危機感を植え付けてくれます。とても苦しかったですが、お陰で合格できたと思います。

具体的な勉強方法

勉強方法は、予習はせずに、授業があった翌日から、毎日30分~1時間、復習した上で演習問題(大原教材)を解きました。プラス、大原が出しているステップアップ問題集を解きました。

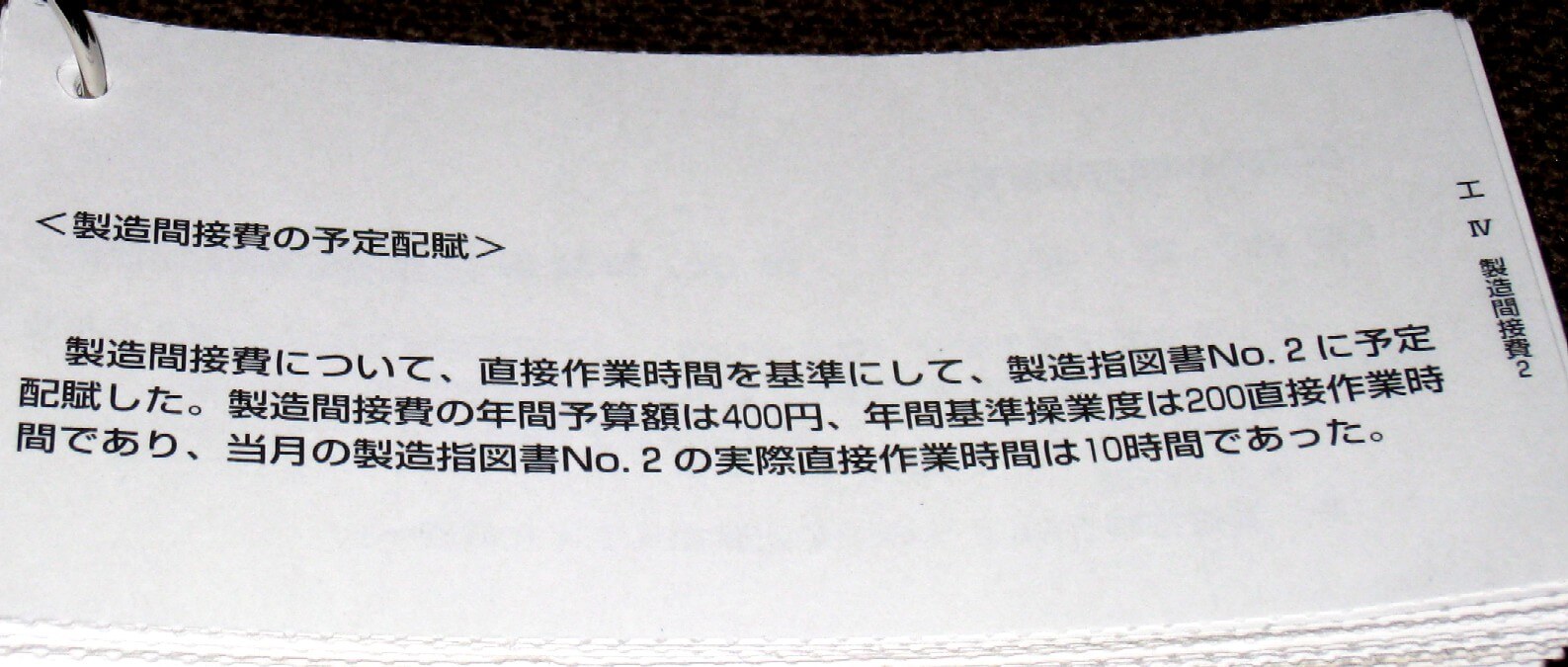

これは、大原が出した復習の目安プリントに沿い、実施しました。演習問題プラス問題集を解くことにより、かなり基礎力がついたと思います。これを、商業簿記、工業簿記とも続けました。

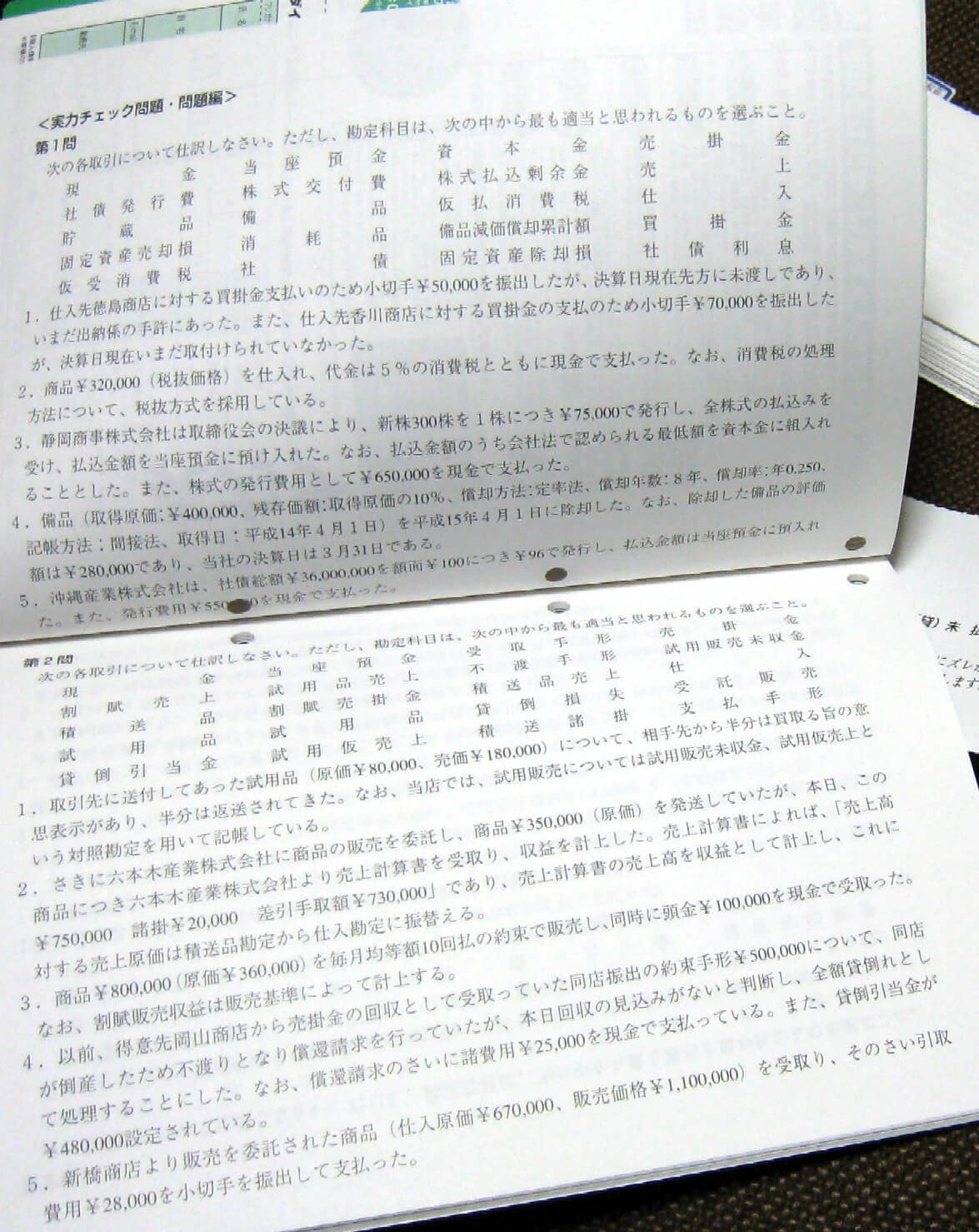

受験2ケ月前くらいより、大原はまとめ授業に入り、その後、答練という形で、実際の受験時間より短い110分で問題を解く練習をします。この答練問題はかなり難しく設定してあり、まとめ授業で配られた問題集を予習してから受けます(それでも難しいです)

また、受験1週間前には公開模試が実施され、本番と同じような環境、時間で問題を解きます。ここまでの答練は合計7回ありますが、私は平均58点くらいしかとれませんでした。

合格が怪しいと思ったので、ラスト一週間は、ネットスクールの「出題パターンと解き方 過去問題集」を解きました。ただし、時間が無いので、得点の高い第一問、第四問、第五問を一通り解き、予想されており苦手だった第三問の本店支店会計部分だけを解きました。第二問は有価証券関係の問題のみ解きました。

これを前日の夜まで行い、受験当日は、その中でも得点が低かったもの(14点以上取れていないもの)を中心に一通り復習しました。

試験日当日の1日の流れ

当日はいつもと同じ様に起床し、昨日まで解いていた過去問題集の14点以上取れなかった問題に一通り目を通し、解説を確認したりして過ごしました。すこし早目の食事を軽く取り、50分前に会場入り。席に着いてからは、一切勉強しませんでした。

3級受験時に、先生が直前は勉強しないこと、と言っていたので。メールしたり、携帯みたり、トイレを早目に済ませたりして過ごしました。周りは、時間ぎりぎりまで皆さん勉強していらっしゃいました。多少あせりましたが、受験中は隣に座る人が居なかったので、落ち着いて自分のペースで解くことが出来ました。

管理人からまーさんへ追加の質問

| 今回の試験勉強で電卓について、製品名や使用感を具体的に教えてください。また、この電卓は他の方にもおすすめ出来ますか? | |

| CASIO JS-20WK(12桁)

私は、会社で使用している電卓がCASIOだったので、CASIOを選択しました。ネットで簿記のための電卓情報を集めていると、12桁が良いと書いてあったので、12桁のものを、あとはキー面がすり減っても数字が消えないこと、キー音が静かであること、0(ゼロ)がCの下にあること、価格が3000円以内であったこと(都内の格安文具店にて購入)、により選びました。特に、キー音が静かなのはすごく良いです。 模擬試験や試験の時に、カチャカチャうるさい電卓はいやだな、と思ったので。周りの人にも迷惑かかりますし。他の方にもお勧めしたいですが、好みの問題もありますので、ご参考までにと思います。 |

| まーさんの得意な論点と苦手な論点を教えてください。また、苦手な論点を克服するためにどのような勉強をされましたか? | |

| 苦手な問題は第一に社債、第二に特殊商品売買でした。残念ながら今も克服出来たとは考えていません。何回も問題を解いて、傾向をつかんだだけです。今回の合格ははたまたま、ラッキーだったと思っています。

あとは、本支店会計の内部利益控除です。特に、棚卸減耗と絡むと訳が分からなくなります。これは、大原の問題を何回も繰り返し解きました。ですが、今でも十分に理解しているとは思えません。おそらくですが、きちんと理論を理解してから問題を解いた方が良いと思います。すみません、たいして参考にならないですね…。 |

| ご自身の勉強方法を振り返っていただき、これから勉強を始める方にアドバイスがあればお願いします。 | |

| 私の場合、商業簿記の講義を受け、続けて工業簿記の講義を受けたのですが、工業簿記が始まってから商業簿記の復習が一切出来なかったのです。その時間も無かったのですが、そこで商業簿記の問題も少し解いておけば良かったな、と思いました。

しかも、工業簿記を勉強している間にかなりの部分の商業簿記を忘れてしまったので、思い出すまでに沢山の問題を解かねばならず、かなり焦りました。時間に余裕があれば、少しずつ(せめて苦手な部分だけでも)復習しておけば良かったな、と後悔しました。 |

| 専門学校(大原)では勉強友達を作られましたか? | |

| 大原では勉強友達は出来ませんでした。社会人コースはみなさんお忙しいので、顔は覚えていても、講義が終了したらすぐに帰宅するか、自習室で勉強していたと思います。私自身にも、特に友達を作ろう、と言う気が無かったのもあります。仕事して、勉強して、主婦して…。専門学校で友人を作る時間とヒマがあったら、自分の友人とお茶や食事に行きたかったからです。残念ながら、そんな時間すら無かったですが…。

同じクラスの若い人は何人かお友達が出来ていたようです(それとも友人同士で通っていたのかな?)、仲良く話しをしたりしている方もいらっしゃいました。ですが、おそらく数は少なかったと思います。 |

| 今後は簿記2級をどのように活かすつもりでしょうか? | |

| 勉強した簿記の知識を活かすために会社と交渉して、少しずつ経理の実務に携わっていきたいです。 |

管理人コメント

合格体験記のご投稿ありがとうございました!社会人の方は、勉強時間を確保するのが大変な反面、その代わりに経済的自由があると思いますので、まーさんのように費用対効果を考慮して専門学校を利用して簿記の勉強をするというのもアリです。

専門学校に通学して勉強することのメリットは、まず学習計画について深く考える必要がないという点です。独学の場合は全て自分で考えて勉強を進めていかなければならないので、常に不安と隣り合わせの格好になり、メンタル面でのプレッシャーが大きいと思いますが、専門学校に通えばこのプレッシャーから解放されますので、簿記の勉強に集中することが出来ます。

また、夜遅くまで専門学校の自習室を使って勉強が出来ますので(資格の大原は夜20時~21時まで使えるところが多いです)、仕事帰りに1~2時間ほど、集中して勉強することが出来ます。家に帰って勉強しようと思っても誘惑が多かったり、疲れてすぐに寝てしまうことがありますし、ファミレスなどでは周りの雑音が気になったりしますので、専門学校の自習室はかなり使えると思います。

とても参考になる合格体験記を投稿していただいたまーさんには本当に気持ち程度ですが、amazonのギフト券を送らせていただきます。本当にありがとうございました。

まーさんが使われた教材や電卓のまとめ

- 教材:資格の大原の教材

- 電卓:CASIO JS-20WK

- 上記のリンクをクリックすると、amazonの商品詳細ページにジャンプします。